编者按:继推出游记《探访长江源》之后,作者周家华又写出新作《太行山猎奇》。作者的笔下,展现的虽是当时不易之事,却通过变易成为一时的杰作。作者赞美的是一种精神,一种力量,一种勇气。这种传统应是当今我们需要大力继承和弘扬的。

1960年2月,浩大的引漳入林工程开工。当时,全县只有储备粮3000万斤、财政储备金300万元、水利技术人员28人。

红旗渠纪念馆里,展示着当年修渠的历史照片、沙盘模型、铁锤钢钎、破袄烂褥。

我经历过这个年代。刻在我生命中的永恒记忆,就是饥饿、没有饭吃。那是一个天灾人祸,饿殍遍野的荒唐年代。我国官方发布的所谓“非正常死亡”数字,就有2000多万(1959—1961年,仅河南信阳地区就饿死了100多万人)。

身处如此荒唐的年代,面对如此匮乏的物质条件,1954年就任县委书记的杨贵,以不解决缺水问题就对不住林县60万父老乡亲的为民情怀,以不做林县人民历史罪人的无私无畏精神,和县长李贵等领导成员一起,带领着林县人民,义无反顾的投入了引漳入林工程。

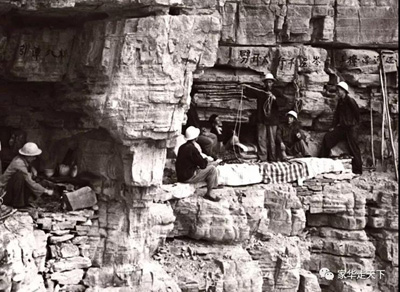

凿渠民工自带工具,自带被褥,自带口粮,不足部分从3000万斤集体储备粮中予以补助,每天每人1斤或者1斤半。菜蔬由生产队送到工地。300万储备金购买炸药、钢钎、水泥。在每天每人只有1斤口粮的条件下,林县人饿着肚子,勒紧裤带,一锹一镐,一锤一钎,一眼一炮,用热血开凿这条梦想之渠、生命之渠。

3000万斤集体储备粮,在当年普遍饥荒缺粮的河南,可不是一个小数字。发明了“放卫星”的河南,很多县谎报亩产500斤、1000斤。杨贵书记实话实说:亩产125斤。

在一些地方因官员谎报“高产”、“交足公粮”后,老百姓无粮可吃而饿死的当年,林县在支援灾区1000万斤粮食的情况下,还存下了这救命的3000万斤储备粮。没有这些粮食,红旗渠要么开工不了,要么胎死腹中,半途而废。

在山势险峻,险如虎口的悬崖绝壁上开渠引水,是十分危险、艰难的。为了清除爆破之后还挂在崖壁上的险石,30多名身强力壮的民工,不怕牺牲,腰系绳索,大智大勇,在悬崖峭壁间飞来荡去“"虎口拔牙”,凌空除险。

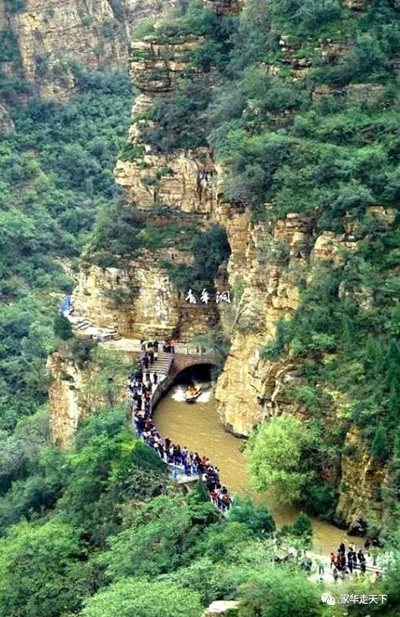

太行山腰峭壁之上的青年洞,是总干渠的咽喉工程之一,是工程最艰巨的地段。这里的石英石,坚硬如钢,一钎一锤下去,只留下一个小白点。为了凿通这个长616米,高5米,宽6.2米的隧洞水渠,由全县300名优秀青年组成的突击队,在没有任何机械的艰苦条件下,奋战、苦干了一年零五个月。浸透着万千血汗的“青年洞”三个字,是对林县300青年不可置疑的褒奖和历久弥新的纪念。

近十年中,林县人用铁镢、铁锹、铁锤、小推车等原始劳动工具,削平了1250座山头,架设了151座渡槽,开凿了211个隧洞,修建各种建筑物12408座。据计算,如把开凿的2200多万立方米的土石,垒成高2米,宽3米的墙,可纵贯中国南北,连接广州与哈尔滨。

“挂在”悬崖峭壁上的青年洞,是红旗渠水工、建筑和自然景观结合最为精妙的地段,现在是旅游的核心景点。2002年,红旗渠被评为国家AAAA级景区。2016年10月,提升为国家5A级景区。

劈开太行千层岭,手牵漳河入林县。红旗渠是林州人民生存能量的一次集中释放,是刻在太行山上的一座伟大丰碑。“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,已成为中华民族的宝贵精神财富。

2016年10月15日,在林县工作了21年、90高龄的杨贵老人回到林州,看望人民,感受家乡变化。农业生产条件落后的山区林县,现已成为一座产业新城,魅力之城。

越是深入了解红旗渠的开凿历史,越是觉得这项工程的不易,越是觉得杨贵的伟大。当年如果没有这么一个敢于担当、实事求是的好当家人,哪有今天的红旗渠。

2018年4月10日0点48分,被人们仰慕,受林县百姓爱戴的杨贵老人在北京逝世,享年91岁。

杨贵老人走了,但太行山留给他一座丰碑。

作者简介:周家华,1951年出生,湖北洪湖人。副研究员、主任记者。中国文化艺术发展促进会会员、湖北省摄影家协会会员。曾任中国水运报社记者、副社长;长江航务管理局党委宣传部部长;《长江航运》杂志主编。出版有新闻文学作品选集《沧海擷浪》、摄影作品选集《镜头视野》,《京杭运河》等。

喜欢作者

喜欢作者