“人家住在潮烟里,万里涛声到枕边。”

——这是清代陈秉元在《石浦竹枝词》中,对象山石浦渔港古镇的描写。

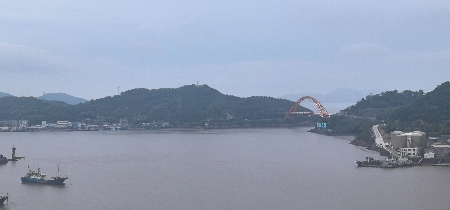

有渔光之城之称的石浦港

傍晚时分,坐在象山山间石级上,面对远处海湾上的铜瓦大桥,沐着“云过洒疏雨”后的微风,一艘渔船正从外海穿越大桥归港。当那艘船下锚停泊,岸上的万家灯火亮了。海面锚地远近不同渔船上的渔灯,也开始流光闪影。对面山上的霓虹,光耀出“渔光之城”几个大字,地标性地装点得整座古镇,像被锚链系于越来越静的海涛上。一种安澜,从夜波反射的光中溢出,陈秉元诗中的意境跃然而出。

下山,踏着那些仿佛被潮汐浸透过的石级,穿行过那些被海风摇曳的绿树,“老城渔火远,一步一百年”的节律回响,不禁让人思绪飞逸……

千余年了,石浦这座依山而筑、临海而生的古镇,始终与潮汐同呼吸,与渔民共命运。它不仅是砖石垒砌的遗迹,更是一座流淌着渔歌号子、镌刻着海防烽烟、承载着海商传奇的"活着的古渔镇":

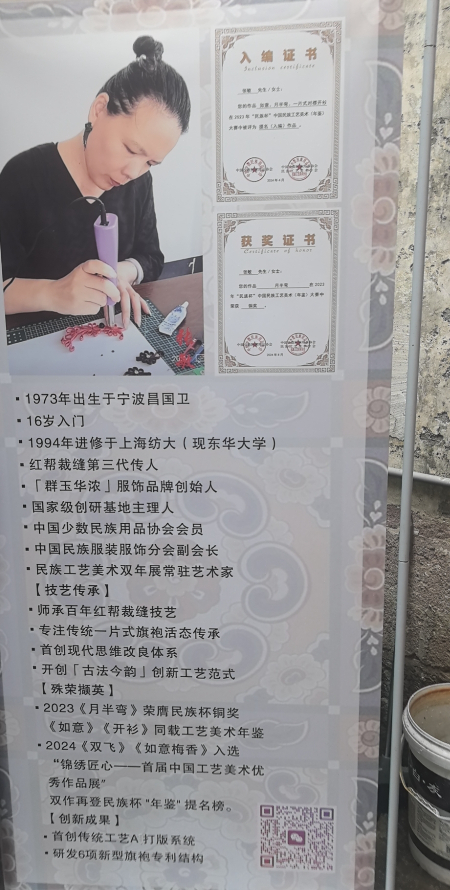

红帮裁缝第三代传人张敏

——石浦的门楣浸着岁月的包浆,檐角的铜铃总是被海风拂响。巷道逼仄,两侧黛瓦白墙的老房子,木板门大多虚掩着,露出半扇晾着渔网的窗棂,从古至今都从中飘出油炸虾饼的味香;

——石浦的城墙也是随山势而建,如龙盘踞,居高控港。明洪武年间,为御倭寇,朝廷在此筑城设防,戚家军曾在此驻守。瓮城、关帝庙、摩崖石刻,无不诉说着往昔的烽烟。关帝庙香火不绝,无论在那个时代,渔民出海前必来祭拜,祈求庇佑,平安归来;

——石浦是唐宋时海上丝绸之路的重要中途港。“福建街”的形成,便源于清康熙年间闽南渔民的迁居,他们带来异乡的信仰与习俗,与本地文化交融,形成独特的渔商风貌: “中街”上的宏章绸庄、大皆春药店、栽兴烟庄,虽已不再营业,却仍保留着旧时的匾额与柜台,让人遥想当年商贾云集的盛况。码头上,曾有满载瓷器的商船扬帆远航,也有异域的香料、象牙在此卸货。如今开放的石浦港区,俄罗斯帝王蟹在此上岸,林林总总的海货集散,展示着海商血脉的源远流长;

——石浦的节庆总与大海相关。正月十四"闹元宵"(习俗过十四),鱼灯舞光影流转,“群鱼”巡游全镇;三月三"踏沙滩",渔民赤足踩过潮汐线,祈求丰年;六月六"迎神赛会",酬谢海神,鼓乐喧天。最盛大的莫过于"开渔节"和"谢洋节"。前者是千帆竞发的壮阔,后者是满载而归的感恩,渔民总是以最虔诚的仪式,表达对海洋的敬畏与依赖;

——石浦的非遗技艺同样熠熠生辉。鱼骨画以鱼刺为笔,勾勒出渔舟唱晚的意境;渔歌号子粗犷豪迈,唱响讨海的艰辛与勇敢;鱼灯匠人巧手扎制,让鳞甲栩栩如生。烛光摇曳间,鱼灯仿佛赋予了生命在游动。这些技艺并非陈列在博物馆的标本,而是鲜活地存在于市井生活,由一代代渔民口传心授。

石浦古街的挂街鱼灯

如今的石浦,既有古城的沧桑,也有现代的生机。这座渔光之城的古朴,不是静止的标本。它随着海潮律动,唱着千年渔歌,也和着新时代的涛声。

年轻一代,正在重构古镇的未来。

在象山远眺入港口的铜瓦大桥

沙塘湾村的90后创客阿杰,将自家老宅改造成“海岛书屋”,定期举办海洋主题读书会。“中街”的张敏,以“红帮裁缝”第三代传人的身份,从宁波回到家乡,开办了“群玉华浓”服饰品牌的国家级创研基地;“老城郑记”的小郑哥,坚持做的“侠义文创”作品,只做孤品;“鱼灯作坊”的非遗传人包基勤,身边簇拥着大批年轻学生。在古镇的街上,一个转角说不定就会撞上满怀的新意……

身披象山侵染的樟香,沿着防浪堤走在入夜的涛声中,千年古镇这座渔光之城,给了我们活色生香的喜悦。

(2025年4月19日写于浙江象山石浦渔港古镇)

作者简介:清风徐来(本名徐斌),曾任武汉市市直某单位主要负责人,现为武汉市决策咨询委员会(参事室)咨询委员。

喜欢作者

喜欢作者