——强烈要求经手此案的法官给徐进成先生一个道歉

农民作家徐进成先生的土地

我与徐进成先生相识于苏北响水的一次文化采风活动。彼时,我从武汉出发,他自南京赶来,我们一同走进响水康庄村,漫步黄海滩涂,就此结下交集。在采风的文友中,他是格外特别的一位:既是扎根土地的农民,也是自主创业的企业家,更是笔耕不辍的作家。我读过不少他的文章,字里行间满是“烟火气”与正能量,多篇散文聚焦家乡的人与事,字里行间流淌着对黄土地的深厚眷恋,那些饱含乡土情怀的文字,至今仍让我印象深刻。因此,当我看到苏北农民老瞿(化名)随子女迁入省城,原以为能安享晚年,一场突如其来的“土地风波”却将他拖入了漫长的维权漩涡。

一、事发经过

徐进成先生1998年7月农村二轮承包分得7.5亩土地经营权。2005年10月全家搬进城后,2006年1月国务院发出文件,进城农民土地经营权受法律保护,任何组织和个人不得侵犯。连续承包18年,按规定交清“两上交”和享受国家连续十年的各项农业补贴,因当地国家土地复垦平整,于2016年6月被当地基层组织通过“少数服从多数”方式强制非法收回。

当时,徐进成先生手中持有十余份 “国字头”“中字头” 文件,以及《土地承包法》《土地管理法》《物权法》《合同法》等法律法规文本——其中均有明确条款保障进城农民的土地经营权。此外,他还留存着多篇中央领导解读相关文件与法律的报纸剪报以及国家发改委曾举行记者招待会:强调不准以执行《土地承包法》第26条为上位法让其成为落实中央关于进城农民土地维权政策的障碍。核心精神清晰明确:进城农民的土地经营权,任何组织和个人不得侵犯,受国家法律严格保护。从这些文件与法律依据来看,徐先生要求地方组织退回非法收回的土地经营权,完全是有理有据、合乎情理的正当诉求。

然而,基层组织与执法机关在处理此事时,却着重援引《土地承包法》第26条“农民全家户口迁入设区的市,可收回承包土地”的规定,并将其界定为 “上位法”,却刻意忽视了该法第16条“承包者可享受法律和国家行政法规规定的权利” 的核心条款。显然,徐先生持有的国家行政法规,本应是维护自身权益的重要依据,可基层组织与法院却明显偏向了村组收回土地的一方。更值得关注的是,江苏省农村政策主管部门曾对此类问题作出明确答复:“在应收回时未收,不应收回时又收,是违背现行农村政策的。”在这样的背景下,无论换作谁,都难免要为自己的合法权益“讨个说法”。

因此,维权之路一直走了八年。

二、维权援引法律核心

至此,问题的焦点已然十分清晰,表面上看,双方似乎都有充足的理由,各执一词、理直气壮。但要理清这一纠纷的核心,还需从政策与法律的辩证关系入手——在我国国家治理体系中,政策与法律犹如车之两轮、鸟之双翼,二者既存在内在一致性,又具备各自独特的属性,共同服务于人民根本利益与社会发展大局。只有辩证把握好二者的关系,才能不断推进国家治理体系和治理能力现代化,实现制度效能的最佳优化组合,最终达成利国利民、惠风和畅、国泰民安的良好局面。

从治理功能来看,政策与法律同属国家治理的规范体系,二者相互配合、相互支持,不仅目标同向,更有着同源的意志。其核心价值在于保障民生利益,让百姓在政策执行中切实获得获得感;同时维护社会稳定,让老百姓在法治实践中感受到社会的安稳与和谐,最终实现天下太平的治理目标。

当然,政策与法律也存在显著差异,二者属性不同、各有侧重。从制定主体来看,法律的制定主体是全国人大及其常委会等立法机关,制定过程严格遵循立法程序,强调规范性与稳定性;而政策的制定主体是各级党委和政府,制定过程更多基于党和国家对发展形势的判断,注重针对性与灵活性。以农村发展领域为例,政府鼓励农民进城务工经商,背后蕴含的政策逻辑清晰明确:一方面放宽农民户口准入城市的条件,另一方面保障农民土地不被随意收回——让农民 “进可融入城市、发展壮大,退可返回农村、有田可种”,既避免失业风险,也守住 “有饭吃”的基本保障。

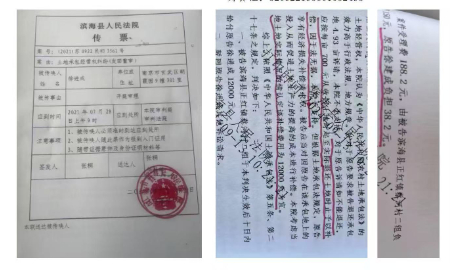

瑕疵文书

更深层次来看,政策与法律是相辅相成、辩证统一的关系,正如“政策指导立法,法律巩固政策,二者互补共进”。党的政策是立法工作的重要依据与源头,为法律制定提供明确的价值取向和内容框架;而政策在实践中经过检验、具备成熟稳定特征且具有普遍适用性的内容,也会逐步转化为法律规范,从而获得更持久、更普遍的约束力。

具体到适用层面,法律偏向宏观规范,政策则侧重刚性引导,二者形成有效互补。政策能够在宏观战略规划中发挥灵活引导作用,及时回应社会发展中的新问题、新需求。在社会治理领域,六十多年前诞生的“枫桥经验”(依靠群众就地化解矛盾),至今仍是处理各类社会矛盾的成功典范。回望徐进成先生的维权纠纷,倘若当初能运用 “枫桥经验” 灵活协调,而非历经八年八次诉讼开庭、235 封信访材料的奔波,或许能省去大量法律资源与行政资源的消耗——这些被浪费的“无效功”,若转化为服务民生、推动发展的“有效功”,完全可能创造更多物质财富与精神价值。更重要的是,漫长的维权过程不仅让徐先生身心俱疲,也让基层组织陷入资源内耗,最终造成了一定的社会负面影响,这无疑是对治理效能的损耗。

需要明确的是,各级政府出台的文件,基层单位并无自行取舍的权力。“下级服从上级,全党服从中央”,这是我国民主集中制原则的核心要求。对于政策与法律衔接中出现的争议,上级部门或机关应及时作出权威判断与处理意见,基层单位不得擅自停止执行或选择性执行,唯有如此,才能确保政策与法律冲突的问题得到及时、规范的解决。

此外,在政策与法律的调整过程中,必须始终注重保护公民的合法权益不受损害。“法不溯及既往”原则的践行,正是党的意志与利民政策的集中体现。当现有法律条款不利于保障进城农民权益时,应通过政策文件先行明确导向,再经政府解读、法定程序转化为法律条文,最终实现 “全党意志向国家意志的过渡”,推动国家法律体系不断完善与补充。

基于此,在我看来,地方组织与政法机关在处理徐进成先生这起土地经营权纠纷时,存在“小题大做”“形而上学”的倾向:机械套用法律条款,忽视政策的引导性与灵活性,未能辩证把握政策与法律的统一关系,最终损害了进城农民的个体合法权益——这与我国法律 “维护最广大人民根本利益” 的宗旨显然是相悖的。

最后,还需厘清政策与法律在表现形式与效力上的差异:法律以刚性规范为主要表现形式,一旦制定,非经法定程序不得随意修改或废止;政策则多以决议、决定、意见、通知等形式呈现,内容可根据社会发展形势的变化及时调整,具有更强的灵活性与适应性,往往走在法律前面,为法律的完善提供实践基础。在效力保障层面,法律的效力具有普遍性与强制性,依靠国家强制力保证实施;政策的实施则主要依靠党的纪律约束、各级党组织与基层组织的贯彻执行,虽不依赖国家强制力,却具备明确的约束性,同时通过政策解读、舆论引导等方式,引导社会公众自觉遵守。

因此,在政策执行与法律适用的衔接中,关键在于避免因调整执行方式损害当事人合法权益,努力实现政策与法律的协调衔接。值得欣慰的是,从徐进成先生最终恢复土地经营权的结果来看,地方基层组织虽在过程中存在不足,但最终回归了“保障进城农民利益、维护社会稳定”的正确方向,这也让我们看到,基层治理正在国家法治轨道上稳步前行。

维权虽胜,错判法官理应道歉

徐进成八年维权的案例令人揪心——手持“国字头”文件与多部法律依据,却因基层机械套用《土地承包法》单一条款陷入困境。这一细节戳中了政策与法律衔接的关键痛点:二者本应是“车之两轮、鸟之双翼”,却在执行中被割裂,不仅消耗了行政与法律资源,更让维权者身心俱疲。

文中“政策指导立法,法律巩固政策”的观点尤为深刻。

若基层组织能以政策灵活性先行协调,或许能避免漫长诉讼。最终徐进成恢复土地经营权的结果,也印证了“维护群众利益”才是政策与法律的共同归宿。

按照法律诉求,徐进成应有权要求国家法律机关赔偿误工损失费、精神损失费,同时对错判法官追究责任。但徐进成识大体,顾大局,他只需错判法官给予一个赔理道歉。

徐进成先生的土地经营权维权之路,可谓漫长而艰辛。他手持众多有力的法律依据,却在基层遭遇了机械执法,被错误地剥夺了应有的权益。这八年的维权之痛,不仅是他个人的苦难经历,更是对政策与法律衔接不畅的一次深刻警示。

土地,对于农民而言,是安身立命的根本,是承载着他们希望与梦想的家园。徐进成先生作为一位农民作家,他对土地的那份深厚情感,更是融入到了他的文字之中。然而,这样一位热爱土地、坚守法律的人,却不得不为了自己的合法权益,在漫长的岁月里四处奔波、苦苦挣扎。

作者与徐进成(右)先生在采风路上

结语

错判法官的一个道歉,看似简单,却意义重大。这不仅是对徐进成先生个人的慰藉,更是对法律尊严的维护,对公平正义的彰显。它让我们看到,法律并非是冰冷的条文,而是应该充满温度,切实保障每一位公民合法权益的金钟罩。

这也提醒着我们,在政策与法律的执行过程中,要更加注重辩证统一,避免机械套用,真正做到以人民为中心,让政策与法律成为保障人民幸福生活的坚实后盾。希望这样的悲剧不再重演,让每一位农民都能在自己的土地上安心耕耘,让公平正义的阳光洒满每一个角落。

作者简介:廖生斌,武汉市人,1980年11月入伍,历任司务长,助理员,连指导员,宣传干事,保管队长,站长,团政委,1999年退出现役,就职于中华人民共和国海事法院。2022年退休,热爱文学,喜欢记录生活点滴,武汉临空港作协会员。

喜欢作者

喜欢作者