耕夫近照

左起:耕夫、黄自华、王新民、张国齐

在乡愁中重新发现故乡和自我

——关于耕夫的诗

桫 椤

我们当然要在一定的视域和参照系内讨论耕夫的诗,但在当下这并不是一件容易的事。一百多年来中国新诗经历了多次转折,一些本属常识的观念受到冲击,至今难以保持共识。虽然白居易所言“文章合为时而著,歌诗合为事而作”作为中国诗学的重要价值内涵已经指明,诗歌的读与写不能离开社会生活而进行,但时代变迁特别是媒介变革之后,诗歌在更大的社会意义上指向诗人自身。有一段时间,诗歌被边缘化这个话题被社会热议,但在对于作者自身的意义上,“边缘化”从未发生过。我们相信,对于很多把诗歌当作灵魂栖居之所的写作者而言,诗高于生活本身。“诗歌在今天遭到时代的冷落,试图用投合公众趣味的方式来改变自身的处境已经无济于事,诗歌的出路在于退守,在于继续回到内心,发现和保存那些个别的、隐秘的感受。”[]这为诗歌和诗人探索坚守和突围的方向提供了可供选择的路径。

循此进入耕夫的诗作中,在“五行诗”这种独特的诗体形式中,作为牵系情感的锚定,故乡的历史、风物和人构建起具有乡土气息的文化情境,诗人以为回忆赋形的方式重构记忆中的故乡;也在这一过程中借助历史反躬内心,从中发现被故乡的文化传统养育、后来走出故乡,又以精神还乡、灵魂“在乡”的方式回归故乡、并迷醉于故乡的自我。对于耕夫的创作而言,乡愁是可见的“总体性”,他的诗是对沉浸在情感想象中的自我的指认与描摹,是故乡与“我”的“交相引发”[]。

一

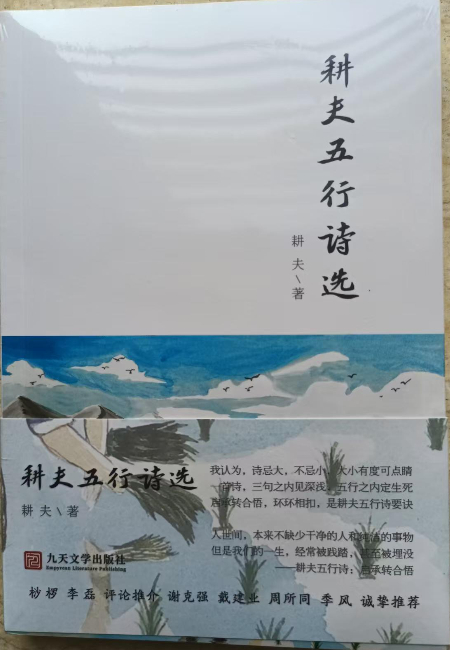

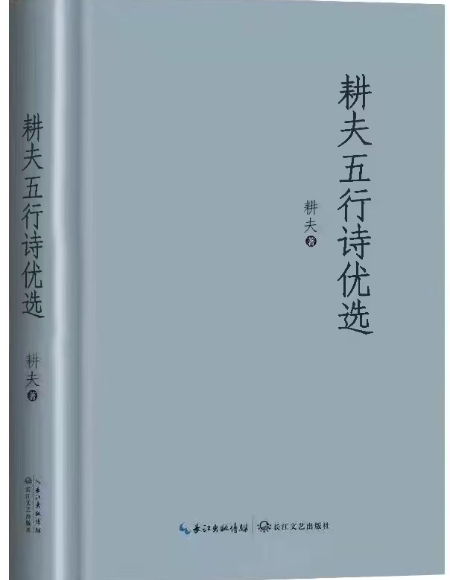

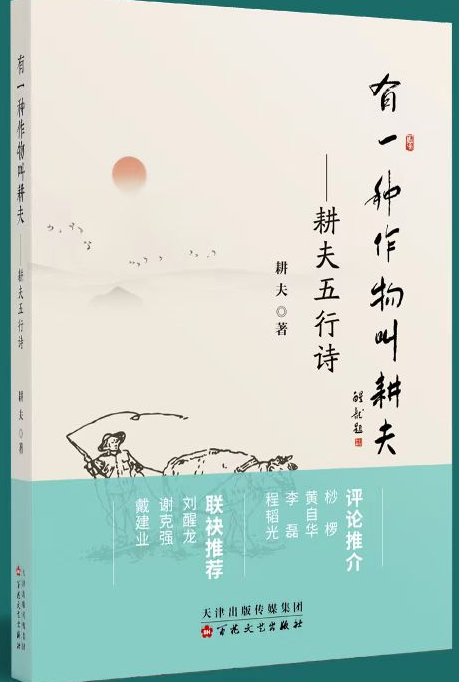

谈论耕夫,必须注意到他对诗歌审美形式的探索。他不是在诗坛(如果存在的话)声名赫赫的诗人,但在诗学上有自己的建树,即所钟情的“五行诗”创作。他在创作谈中说:“经过长期写作实践,我认为五行诗是适合我写作的一种范式,于是近年来专攻五行诗,被诗坛称为‘耕夫体五行诗’——这是我努力追求的方向。”他在报刊和网络上公开发表诗作也多注以“五行”的标签,有论者也说:“他创立了一种‘五行诗’形式,并以‘耕夫体’五行构建现代诗歌写作体系,提出现代新禅诗创作理念,通过赋予‘禅意’的‘五行诗’来观照天下,解读人生。”[]至于“五行诗”的命名是否与现代新禅诗创作理念有关姑且不论,至少每首诗都有五行诗句这一定式则是他所长期坚持的。耕夫带有实验性质的尝试使他的创作与众不同,作品有着鲜明的辨识度。

在耕夫的《我是识字耕田夫》的创作谈中,“五行诗”的产生来自他对诗歌表达的深度思考,且与自己的人生阅历分不开:“人到五十之后的想法是,尽量把诗写得轻盈些、单纯些、纯粹些。越到年纪大了,越倾向于写短诗,不是我不喜欢写长诗,而是我觉得,能用最简短的文字把想表达的意思表达出来,何必过多的绕弯子呢?于是,耕夫体五行诗就诞生了。”可见,这种诗歌形式中蕴含着关于生命的深刻体验,短小精悍、空灵却又隽永的诗作本身就是人生境界的写照,意味着这些作品实现了从主题到形式艺术的高度统一。“我养的人慢慢长大/养我的人渐渐变老//现实版的答案是——/养我的人,在天堂/我养的人,在天涯”,《现实版答案》以哲理化的手法写父子间的命运更迭,摹画出一幅生命轮回的画卷,诗句间弥漫着面对时间流逝、亲人离散时的苍凉与无奈。“童年幸运的人,用童年治愈一生/一生不幸的人,用一生治愈童年/去年不牛今年牛,一道黄州东坡肉/治愈了我五十余年肥而不腻的离离乡愁//舟自横,泛舟赤壁湖,犹见苏公撑蒿而来”(《黄州风物志•十三》),将过去和当下通过“东坡肉”相连接,用“肥而不腻”来形容乡愁精道而得体,关于童年的叙说指向了内心深处一团无法化开的记忆与乡愁的混合物,那是饱经沧桑后对生命的回望与内省。

对诗体的探索不只标记了耕夫个人的创作,也启发我们反思诗歌的形式问题。诗因何为诗?古典诗歌传统中讲“诗言志”“诗缘情”,后人几乎将这些当作诗的本质,言必称之。但这种说法并不严谨,假如请问,小说、散文、戏剧,哪种艺术文体的作品不是“言志”和“缘情”的呢?我们显然无法作答。由此可见,一种文体区别于其他文体的标志,乃在于审美的形式——包括了文体的外形和内在的表达,而它们的内容和主题却并不隔膜。因此,我们看到一首诗,不会把它看作是小说,不管其中是否采用了与小说相似的叙事手法;反之,也不会把长篇小说这种靠着叙事完成情感表达的宏大文体当作诗。诗歌中所传递的思想与情感固然重要,但作为诗的标准在于它的文体形式。这不仅是毋庸置疑的,也应当是写作者需要警觉的。自新诗诞生以来,中国诗歌的形式探求再未经历过从格律诗到自由诗那般革命性的变化,但小调整还是有的,例如从抛弃韵脚到放弃“楼梯诗”再到“手枪诗”的出现,但整体趋势是走向打破一切规则。到目前,毫无技术含量的分行成了诗歌区别于其他文体的唯一标志,这似乎取消了诗歌的难度——其实分行并非没有技巧,只是多数写作者已经不再讲究——当下诗歌中的诸种问题,丧失了形式自觉是祸根之一。

耕夫的“五行诗”至少在这些层面上具有诗学意义:警示诗人唤起对诗歌文体的自觉意识,促使他们思考在诗体形式上“何之为诗”;在创作中重建形式与内容之间的关系,寻找属于自己独特的、将内心情感外化为审美形式的方法。老实说,这些都是指导诗歌创作的基本观念,但久而久之已经被大多数人忘记,耕夫无疑是一个清醒者。“五行诗”不免让人想到西方的“十四行诗”,但后者是一种严格对应西方语言韵律的格律诗,而耕夫的写作仍在自由诗的范畴里。或许“五行”的行句规则会被认为构成了一种新的束缚,但对于诗人而言,适合自己的显然就不会让人感受到限制——自由与幸福相同,皆是个人的感觉而已。

二

耕夫的诗中有一个总体性的情感基调,那就是乡愁,这构成了他的作品里最重要的精神内质。在现实生活里相背而行的人与故乡在诗中相遇,对于耕夫而言,虽然在故乡“当了一年半的农民,做了一个真正意义上的耕夫”,但那里是祖辈而非他自己的生身之地;“真正意义”也只是一种比喻,短暂的回归和有限的乡村经验并无法改变他离乡者的身份,故乡始终无法变成家乡。诗人念兹在兹的那片地域作为整体形象只在想象中存在,自我与故乡之间的虚空只能靠乡愁填充。

尽管组诗《故乡原风景》中读来不乏对故乡风情和生活场景的呈现,但回忆才是诗人面对故乡时常见的即时性情态,来自于记忆中的历史文化、自然风景和民间风物成为诗中最重要的审美意象。诗人毫不节制对故乡的赞美,时间的流逝也未消解诗人心中对故乡田园牧歌生活情状的永恒想象。“养几朵白云,在鄂东紫竹林老家/斑驳的土墙上,挂着一弯月牙似的镰/风儿很轻,蹑手蹑脚走过灰色瓦脊/父亲的咳嗽声,抖抖索索地挤破门缝/院子里的一张石桌,像主人般沉默不语”(《鄂东老家》),白云、月牙、风儿,这些取自自然界的意象本身代表着环境的恬静、柔和与优美,与以灰色瓦脊、斑驳土墙、石桌等乡村生活的象征形成对比,隐喻着对故乡和传统的向往。与此相类,在《忆童年》中作者写道:“童年不远,听得见银铃般的笑声/推开窗户,有鸟鸣打开远方//故乡的举水河,仿佛祈福的转经筒/日夜围着小村转,不知疲倦念着经文//母亲如菩萨,打坐在炊烟的蒲团上”,银铃般的笑声、鸟鸣、小村、炊烟和生活情境聚合在一起,为诗人建构起精神世界里的“桃花源”,整首诗仍然是对田园牧歌式生活的白描。其他如《牵牛花爬上屋顶》《农事太极拳》《乡下女人》等相当多的诗作都具有相似的意境,对故乡倾诉着几乎相同的情感。

透过以上作品不难发现,在耕夫的潜意识里,故乡已经被对象化,是作为自我所在的时间现场的对立面进行观察、想象和赞美的,视角远在故乡的时空之外。诗人凝视和美化故乡的动力显然来自于乡愁的触动,“乡愁”作为一个情感概念也频繁出现在诗中,如“乡愁的一张宣纸,太浓情”(《归乡情更迫》)、“为的是把乡愁含在心之蕊里”(《乡愁如蕊》)、“紫竹林一滴鸟鸣,凝成乡愁的琥珀”(《乡愁凝成琥珀》)、“心无尘埃,乡愁越来越空,连梦想都走失方向”(《网织的乡愁》)等诗句,毫不遮掩对乡愁的热恋。

如果说诗人对故乡的眷念之情发自实践的经验,那么与黄州相关的历史则起到了放大和加重的作用,乡愁从地理空间延伸到了时间之中,历史成为乡愁游荡的另一重场域。在分节五行长诗《黄州风物志》中,诗人大量用典,笔触徜徉在以苏东坡与东坡赤壁为主要象征物的历史空间中。“梦访苏公。他泛舟于赤壁之下/欸乃桨楫声里,是流水般的弹唱/而今,大江东去了,水落石出了/惟有东坡上的诗词赋郁郁葱葱/我磨研奉墨,敬他如心中的神”(之三),诗人不仅梦回故乡,也在梦回历史,赤壁之下滔滔江水流过,惟有被时间淘洗过的精神永存。这首诗清楚地表明,更广袤意义上的故乡已经被神圣化,成为诗人供奉乡愁的庙宇。而在另一首诗中,诗人已经将故乡和历史合体化:“黄州。春讯淘洗前尘往事,芳菲已尽/青灯照壁,春雨敲窗,敲醒一颗归隐心//篱笆与山林在赤壁山,山寺桃林含笑开/渊明兄来信说:赤壁之东坡归居士躬耕/西坡归耕夫,任凭浮云流水,归于无形”(之七),在这里,归隐故乡亦即归隐历史,此处的“耕夫”确指诗人自己。和与故乡对视相似,诗人也不断以仰慕的心态与历史对视,由此得以与古人共情:“黄州城区往西走三里许,有山名曰赤壁矶/断崖被周郎一把大火烧红,对面是一挂长江/崖下生一湖,有石龟盘卧,凡舟楫不得横渡//坐在矶上,不花一分钱,我便拥有一片江山/与东坡兄促膝畅谈,为一页错乱的历史正名”(之十八)。

值得注意的是,耕夫“五行诗”的短小轻灵与乡愁笼罩中深沉厚重的故乡和历史形成错位,再加上文白相间的语言风格,印证着他在创作谈中对写作与人生“至简、至美、至深、至爱、至真、至诚”的自我解释——这似乎也可以看作是诗人对待故乡的态度。

三

伴随中国现代化进程的不断加快,以现代商业为基础的城市文化侵入大部分乡村地区,绵延数千年的传统农耕文明已经崩解,传统乡村伦理和未经人工改造的自然环境只保留在极少数偏远地区。在新旧交替的时代,诗人如何面对乡村和故乡成为一个难题。与现代诗诞生初期相比,生活的复杂性为诗人理解乡村引入了更多的参照性经验。

大体而言,传统乡村生活以及与之具有同构关系的文化精神往往被置于两个方向上:一是被审视、被质疑和被批判的对象;二是作为寓寄灵魂、承载乡愁的桃源梦境,成为被想象、赞颂和咏歌的对象。耕夫眼里的故乡显然属于后者。作为一个非黄冈出生、也不在黄冈长期生活的人,只因父母的关系而将黄冈乡下一处紫竹林视作自己的故乡,传统文化的浸染之力可见一斑。诗人也曾在双重视域里审视个人的立场,但浓烈的情感盖过了理性的思考,最终仍然选择留在故乡的氤氲里:“如果说,一座城市就是一部历史/那么我工作、生活和依恋的城市/都是一副清晰的面孔。点赞两座城市/古城黄州,被苏东坡定义为一张变脸/省会武汉,九省通衢,一座江城桥都”(《黄州风物志》之六),大都市里的现代生活经验与对故乡的想象并置,后者的模糊感更带来吸引力,这将作者导向对故乡更深的情愫中。

对乡愁的持续性表达实际上反映出诗人的另一种心境,即身心的漂泊感。把故乡和历史作为指认和安顿自我的疆域,看似是精神的追求,但实际上折射的是对身体经验的重视。“清晰的”江城并未能让人生安稳,所以诗人才一遍遍在故乡中寻找灵魂的栖息地。哪怕是在浪漫想象中与历史神交,“我”也始终被摆进具体的时空中,摹写肉身经验的感受。在此基础上,意境被叙事具象化,每一首诗都仿佛铺展开一幅故乡生活的生动画卷。“在乡下,乳名是贫贱的/如同遍地生长的地米菜/被喊着乳名长大的孩子/穿着破裆裤,吃着粗茶淡饭/喊一声乳名,童年就扯疼一次”(《故乡原风景•喊乳名》),这首回忆童年的诗作将诗人拉回到故乡,回到人的原初状态,从破裆裤到粗茶淡饭,再到乳名被声音扯疼,都来自触觉带来的身体感受;“乌林镇太老了,老得像一个摆渡的渡口/为了挣钱,镇上的年轻人去了就不回来/有一天,三五个外面的年轻人来到小镇/眼睛长了钩,心上长了根,双脚不肯挪窝//一座乌林博物馆,陈列着鄂东的民俗故事”(同上,《乌林民俗小镇》),从人身到器官,肉身的感受表达着人与外在世界最本质的关系。于坚把文学史划分为有身体的历史和无身体的历史,指的就是要用忠实于身体的写作来突破观念的面具。耕夫的作品很好地贯彻了这一点。[]

此外,在身体之上,诗人对历史的追慕和对故乡的情感也寓托在自我与对象的融合中,移情成为共情的基础。“当年东坡在东坡,当今耕夫在西坡,躬身耕/种蔬果代粮。垦荒不曾停,播种一刻不敢停//我俩不来时,黄州城东那块地,闲着也是闲着/我俩入籍后,一场雪落在东坡头上,千年不化/一场烟雨落在我的身上,迷失了岁月的一蓑烟雨”(《黄州风物志》,二十五),跨越千年之后,苏东坡与“我”同耕黄州,口语化的“我俩”一词通过压缩时间将现实与历史合并,从而确认了自我在故乡的位置。

总之,从对新诗的形式探索,到基于回忆性视角之下对乡愁和身体经验的抒写,耕夫的诗扎根在传统文化精神的血脉中,在故乡的大地上生长,是言之有物、坦率诚实的书写。而对历史和传统乡村生活的钟情,使这些诗作显现出浓郁的中华传统审美意蕴——其有效性正在于此:切中我们的文化心理结构,带来了直观的美感。

作者近照

作者简介:作者系《诗选刊》杂志主编、著名诗人、诗歌评论家,此文发表在《芳草》杂志2023.06

乡土记忆 时代表情

——读《耕夫五行诗选》

黄自华

以诗意的眼光过滤故乡的风物

“乡土”是诗歌永恒的题材,但“乡土性”决不是一种为怀乡而怀乡的古典情结,也不是单纯的怀旧和返朴归真。土地说到底是人类灵魂的家园,“乡土”是一个充满东方哲学意味、历史人文精神的文化大背景,是诗歌的载体,而乡土诗则应该表现这片土地上人们心灵的淳朴与亲和,是对人性的开掘和呼唤。作为一个对“乡土”怀有深深眷恋和感恩的诗人,耕夫的乡土诗歌写作是有感悟、有灵性的写作。他的乡土诗既有历史的想象力,又有个人生命的体温,甚至还有更为可贵的对于“乡村”语境的重新追问和思忖;作为一个“原生态”写作的乡土诗人,耕夫在乡土诗歌写作的纬度中,在“至苦无迹”的语言背后,是一片澄清诗意的领地,同时也不乏“疼痛感”的散发与释放。

在中国人的意识中,故乡、大地、生命本源、传统、祖国,隶属一个修辞系统,它们之间有着极为自然的符码互涉衍生的关联。在耕夫的诗歌里,老家、父母这些频频出现的亲情意象,成为他诗歌灵感的原发场,既有《睡觉生孩子是农村人的宿命》的社会观照;也有《母亲的蛋妙饭很养胃》的醇厚亲情,还有《黄州的雪落在我的诗里》的诗意温馨,更有《沿一阙宋词走进黄州》的浓浓乡情。“沿一曲宋词走进秋天的黄州,遍地金的秋菊/让瘦金体的古城又肥了几寸。黄梅戏腔里/屋檐是故乡的眉,说起往事,此眉微微上扬//我是一介草民,是生活在社会最底层的良民/一个穿越的我迎面走来,却也不愿与我相认。”(《沿一曲宋词走进黄州》)

《耕夫五行诗选》所收录的诗歌,一部分是对于乡土的“回望”,诗人抒写着自己曾经熟悉的生活,回望故乡的池塘、溪水、竹林,把故乡的一草一木作为诗歌意象,浓郁的“地域色彩”和“风俗画卷”是耕夫乡土诗歌的底色。诗人总是站在现代意识的立场去透视农村,但我们依然能够从他怀乡的诗行里,听到中国农民在历史的沉重压力下发出的“哎哟”声;另一部分诗,则是乡土原像的打捞和淘洗,诗歌镜像从暖昧趋向明朗和尖锐,这类诗歌作品往往比较苦涩。尽管两类诗歌各有特点,但它们的一个共同取向是讴歌自然,纪录、聆听大地母亲的倾诉。

乡村对于诗人并不是遥远的过去,而是亲近的现在,《耕夫五行诗选》中的乡土诗,承载了诗人童年的乡村经验和美好的乡村记忆。那如烟的往事如同一些不经意的场景,被很多人所忽略,但耕夫却能从中找到自己切入诗意的突破点,即一种无法言说的内心潜流,它们是散淡的,零碎的,无法忘却的。于是,在耕夫的诗歌里,敬意、怜悯、崇拜,这些古典情怀便成为诗人对待乡村的主要精神内核。诗人常常会借助创造性的想象,让乡村连接大地的力量源泉,以丰富美好的意象,为困居都市中的诗歌,提供富有生命的空灵境界,获得清新爽朗的诗意。

在耕夫的“大别山经验”里,他首先关注的是大别山的历史苦难。诗人真真切切地感悟到大别山之于自己生存的意义,感受到生命与生活的意义。是的,理解了大别山,也就是理解诗人自己。难道诗人和大别山还有主客体之分?大别山曾经的和正在经受的苦难,都在启示着大别山之子的诗人,面对苦难的大地与河流,诗歌应该怎样言说?是狂妄,还是谦卑?是自由,还是责任?是征服,还是守护?是自在,还是共存?是“镜”的观照,还是“灯”的烛照?“故乡很小,小得只能装下慈父慈母一冢坟头/故乡很大,大得装下巍巍大别山滔滔扬子江//此后重阳,岁岁重阳,我满怀愁肠无处登高/村西头那片唯一的高地,葬着死去的父母/也无茱萸可插,故土有根不长苗,只长怀念”。(《故土有根不长苗,只长怀念》)短短的五行诗,不尽的诗意,却让我们清楚地感觉到,这些诗句是怎样溶进耕夫的血液,变成他永久性的精神资源的。因为听到了自己内心的呼告,听到了爹娘的呼告,而在生的有限面前,耕夫选择了更加深邃的存在,所有这些,都原自一种坚信的承担。在《故土有根不长苗,只长怀念》这首诗中,耕夫对爹娘的呼告以无法言说的“存在”获得了质朴的领悟,而这种领悟,不是意象的捕捉,更不是语言的狂欢,而是犹如生命的混沌初开,以诗意点燃苦难,让“生存”由此获得照亮。所有这一切,不是来自于诗人自以为是的优越与傲慢,而恰恰是来自于诗人内心对生存的关注、对生命的敬畏。

在时间的暗河上,记忆的阴影让诗人不断倒回到往昔,但这种倒回早已不能洞透一场弥天的大雾。正如海德格尔所说的,人与“故乡”存在着本源性的联系,这种联系会随着时间的推移和场景的转换而加深。乡土的根性情怀,使得耕夫的诗歌呈现的是对大地、乡土和亲情的敬畏、朝圣和卑微而感恩的情怀。对于诗人耕夫而言,乡村景观在现代化城市阴影的笼罩中是无比尴尬的,过去时代乡村生活的朴素、温暖已经被渐渐吹响的秋风冻得瑟瑟发抖,乡村的记忆沾染上了浓烈的萧瑟气息。无论慰藉还是伤痛,无论辉煌还是暗淡,无论时空如何久远,故乡都是诗人最初和最后的念想,因为这是诗人出生和成长的地方,诗人对事物的感觉从这里开始,对世界的认识从这里出发,人间冷暖,草绿花红,都深深地刻在记忆里。

耕夫关于乡土的抒写是极具个人化的,但是这种个人化的抒写却呈现出我们这个时代的整体性精神,尤其是在工业和全球化语境之下对农村有着真切体验的诗人而言更是如此。在此意义上,耕夫的乡土诗不只是属于他个人,更是属于这个并不乐观的时代和如此艰难的当代现实。另外,耕夫对故乡的赤子之情,除去某种奔迸的表情方式外,在更多的情况下,诗人是把激情埋在心底,以冷静客观的语调来陈述,让意象自身去说话。

用诚实的文字记录底层

马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中论述复辟时代的法国社会“底层”时说:“他们无法表述自己;他们必须被别人表述。”爱德华·萨义德把这句话放在了《东方学》的扉页。同样,在当今中国社会,底层民众长期以来并没有能力表述自己,他们始终无法摆脱“被表述”的宿命,他们任人描述,无法“代表自己”,底层被称为“沉默的大多数”。虽然在中国历史上,并不缺乏关怀“底层”、为民请命的诗人,像白居易就抱着这样一种宗旨:“非求宫律高,不务文字奇。惟歌生民病,愿使天子知。”刘熙载说:“代匹夫匹妇语最难,盖饥寒劳顿之苦,虽告人人且不知之,比物我无间也。杜少陵、元次山、白香山不但身入闾阎,目击其事,直与疾病之在身者无异;诵其诗顾不可知其人乎?(《艺概·诗概》)

但是在当下,一些身居庙堂的“主流诗人”或精英批评家,却对抒写“底层”的诗歌不屑一顾。他们关注的是所谓的学术含金量,痴迷于少数重点作家作品炒来炒去所堆砌的学术象牙塔,而对抒写“底层”的诗歌创作现象漠然视之。其理由是认为抒写“底层”的诗歌没有历史距离感,只会停留在表层吵吵嚷嚷,甚至认为对抒写“底层”诗歌的容忍,是让“卑贱者”们的生活写照践踏了优雅的文学殿堂;是在给中国工业化、城市化进程“添乱”。在他们的眼里,诗歌是只供“行里人”品读的文人式的自娱自乐。其结果是中国的当代诗歌,越来越精英化、圈子化、私人化,越来越远离底层。

耕夫的“底层”诗歌,是一首首有血有肉的诗歌,是劣质的生活场景和悲苦命运所生发的情感细节与心灵的呐喊,而不是为了语言、艺术、荷尔蒙、下半身、后现代等等口号下的贫血矫情之作。在《耕夫五行诗选》中,我们可以清楚地看到,在田园的远逝与城市的冷漠中,在历史的缠绕与环境的错谬中,在积郁满腹的烦恼苦痛与无法表达的失语状态中,那些被忽视的人群,那些被抛弃的人群,那些被践踏的人群,那些被伤害的人群,对于他们来说,生活就意味着忍受生活的侮蔑,生活就意味着痛苦,生活就是挣扎。他们的命运是现代化进程中最不义之事,造成他们伤害的往往不只是某些个人的行为,而更是社会的无行动。

翻开《耕夫五行诗选》,一种浓烈的文学诗性氤氲而来,我们从中并不难辩析,这种文学诗性很大程度上来源于诗人对苦难、道德的文学性处理。透过无数散点式的表象,诗人看到的是严酷的现实、生存的悲剧和命运的底色。因此,他的字里行间总是充盈着一种可以触摸到的疼痛感。“黄鹤江城,一群人从农村来到城里,在钢筋水泥之间/在白昼与黑夜之间,在低矮的棚户区与高楼大厦之间/刨食的——鸡,不识崔颢黄鹤,被城里人称之为农民工//这些早起的都市鸡人,不是他们不如鸡,是鸡不如他们/——有的人一生向往罗马,有的人,一生下来就在罗马”(《农民工,一群都市鸡人》)。耕夫的疼痛感源于他对乡土的热爱和天性的善良,源于他对旧时的沉重记忆,生存艰难的悲伤,乡容未改的慨叹,以及在时间流逝过程中,生活背后隐藏的东西——那是他身后的故乡所留下的永远的“殇”。

耕夫许多抒写“底层”的诗歌创作,大多是通过对当代现实和历史变迁中诸多人物的精神、命运与生存的书写来完成的,其中既有突出的批判精神、悲剧意识与历史感,也有令人动容的精神伤悼与人生反刍。这无疑源自于“底层”最为切己的绝望与伤痛,源自于“底层”无法面对的痛苦现实。诗人耕夫痛切地认识到,随着人类文明的进步和城市的发展,城市及其生活空间的硬化感,生活环境的塑料感日益压迫着人们,使这个人间的天堂变成了一个人们难以忍受的生活炼狱,于是人们焦灼、无助和奔突。“在城里打拼十余年,始终买不起一间安身立命的蜗居/租房,租爱,代租水电,租鸽子楼里微弱跳跃的光线/在苦逼的现实中抬不起头,我躲在五行诗里修练隐身术/很多年了,我怎么也回不去的故乡,怎么也融不进的城市/成了我梦游的安眠药:剂量小,会失眠;剂量大,会长眠”(《在城里,租房,租爱,租鸽子楼》)耕夫抒写“底层”的诗歌,在很大程度上揭露了现代文明的工业废墟化,反映出在这个物质文化极其繁荣的社会背景下,底层人的生活、情感发生着的畸变和扭曲。如果我们将他的选择视为是对这些年来的历史实践与社会现实特别是“底层”生存的某种批判,那么这种批判,显然也只是他个人的。但是从创作主体的角度来说,这无疑是一种相当独特和个人化的中国书写。

耕夫的“底层”写作的重要意义,就在于它重新确定了诗歌与自己生存境遇的关系,广阔地反映了一个“小时代”的生存现实。诗人对现实与当下的关切,注重底层当下生存境遇的阐释,揭示了一个特殊社会群体的精神特征和内在焦虑。这里的现实,不是那种高调的伟大的所谓历史性事件的“现实”,而是一种“小历史”,一种切近自身与个人的经验的或切近生活的客观现实,作者强调了对人与土地疏离之后的反思,从而使作品带有浓厚的理想主义色彩。另外,我们在耕夫的诗歌中读到的一种巨大质疑,其实是诗人对于我们这个时代里作为生存者的状态的一种质疑,他质疑这种状态所可能产生的一切可能性根源。

诗歌是岁月缝隙里绽放的花朵

毫无疑问,耕夫的诗歌蕴含着一种信仰的力量,它既是诗人与自然进行沟通的桥梁,又是诗人让生命拥有意义的途径。作为六十年代出生并在文革动乱前后成长起来的一代,耕夫更多的经历了政治和经济浪潮的风云激荡和个性时代的多重浸染,在内心认同、情感向度、价值取舍、人生遴选等诸方面都迥异前人。所以,诗歌成为他敞开个性与率真的天窗,生活给了他敏锐、细腻、清新的艺术创造力,也给了他阳光一般透亮的心地和永远向上的精神追求。所以,当耕夫执笔为诗的时候,就会自觉或者不自觉地在文字构建的世界里,投射进自己心灵的光影。于是,在耕夫清浅的文字里,便流淌着哲理和诗意,流淌着人性美,流淌着温暖。

对于耕夫来说,诗歌是在岁月的缝隙里绽放的花朵。这朵花必须经过岁月风雨的清洗和打磨之后,才能开放得更加璀璨夺目。之所以如此,原因在于诗歌所要求的诸如情感的浓度、思想的厚度、道德的亮度、题材的宽度等,以及诗歌中隐忍的忧伤之美,猛烈之后的冲淡之美,调侃之下的血性,悟彻生死的豁达等,都是一个诗人在岁月的洗礼和磨砺中才会渐渐形成的。因此,从这样的角度来观察耕夫的诗歌,我们看到的是诗人在岁月的缝隙里游走的身影,诗人将自己步履所经的苍茫,眼光所及的景象以及心灵在时光映射下的变化,尽情地用五行诗的方式加以呈现。其中,有些诗歌在对往事的怀念中,展示着岁月的世事沧桑;有些诗歌提着思想的利器,直刺蒙着灰尘的鄙陋生活;有些诗歌以岁月给予的那种俯瞰尘世的姿态,写着薄冰一样的人生;有些诗歌站在遥远的岁月深处,深情地抚摸着那些浸满自己旧时记忆的风景;有些诗歌在细碎的生活中,寻找着更有意义的生存之道;有些诗歌一直在探寻一条生命中更有尊严的途径;有些诗歌在回望故乡时,复活了已经渐渐远逝的有风有雨的乡村生活;有些诗歌则只是喟叹那些随着消散的炊烟一起模糊了的容颜。“我尚在江湖,而父亲已退隐多年/我不追星,父亲是我心中的偶像/比起泥塑的石质的钢铸的佛菩萨/父亲是真人秀盘坐在我心上的佛//生命一场,长短不论,亲情永远。(《父亲是盘坐在心上的佛》)。耕夫在他的诗歌中,掺杂进了自己生命中的那些陈旧却不陈腐、老道却不老朽的各种滋味,诗人在文字的丛林中奋力前行,不断探索,力求拓宽诗歌的写作路径,找寻更多适合当下诗歌创作需要的写作方式,写出了许多耐人寻味的优秀作品,绽放出了许多绮丽多姿的诗歌花朵。

耕夫总是能够从中国文化的大背景出发,站在人性哲学的立场上,以理性的目光,全面审视和分析人性的发展,以一种具有普遍意义的人性感,对社会的某些狭隘性认识提出挑战,他的诗歌排斥了人性的低劣,提升了人性的极大包容性。而且耕夫用的是白话手法,力求零度抒情,不带有个人感情,通过自然描写,把人物写得有血有肉,拉近他们与普通人之间的距离,开掘个人心路和生命体验。耕夫的诗歌情感细腻,往往能从生活细微的地方开掘出令人耳目一新的诗歌题材,而且写得摇曳生姿、动人心弦。所以,他的诗歌镇定自若,体现了一种自然的人性之美,加之其诗歌题材的日常化、平民化,在浅谈细语中便赋予了我们一种存在的希望。尤其不凡的是,耕夫的诗歌无论是对人性的纯美刻画,还是将人性深处的善良,通过生活的细节不经意地表达出来,编织成一幅绝美典雅、平淡悠远的诗歌艺术画廊。同时,耕夫从来也没有放弃过他用文字着意表现高尚透明的人格和纯净的灵魂以及诗意生活的诗歌追求。

耕夫的诗歌,纯粹出于即时性的情绪宣泄,诗歌中的字链,在读者脑海里形成的感觉往往须要读者去意会,即使你一时说不清楚作者具体叙述的是什么,想要表达什么,但隐隐约约中,你却觉得自己读到了什么,感觉到了什么,品尝到什么:“有雨就带伞,有河就过桥,有桥的地方就有路/所谓的断桥,其实一直没有断,桥是路的延伸/它不是横卧在地上的桥,而是架设在空中的路/走人生路是一趟旅程;过生命的桥是一场修行/踏遍青山人未老,走在桥上会成为别人的风景”(《所谓断桥,其实一直没有断》)这些富有弹性张力的诗句让人灵魂震撼。抽象的事物,经过他的拼贴组合,许多生活场景、人和事串连了起来,便具有了巨大的现实生活包容性,并且引发作者的丰富想象力;语言本体与功能的同时“到场”,实现了生存境遇与精神向度的有机耦合;来自现、实超越现实的意象群,又触发了作者的生活感悟,使生命体验的深刻与诗性书写之美感相得益彰。

耕夫创作了不少发自其内心而又具有普世价值的诗篇,他在自己多年的诗歌创作实践中,割断了对旧有套路和常识世界的遵奉,并且充分释放其建构性的能量,探讨与诘问诗歌的多种可能性——异质文学艺术体裁之间“活性元素”相互转化的可能性;不断变化了的世界中新的题材摄取的可能性;在模式的连续循环中进行重新编码和奇异建构的可能性;把生活经验变成精神内涵的可能性,因此成就了耕夫诗歌的独特气质。读耕夫的诗,你会发现那些细腻敏锐的诗歌触角、饱满的情感、个性化的语言和奇特的想象。耕夫的诗歌,在给我们美的享受的同时,总是强烈地冲击我们的感官,引发我们的思考,让我们从他空灵的诗句中获得一种人生观、生命观、世界观的诸多感悟,回到内心,回到自我。

作者近照

作者系作家、著名文学评论家,长期从事文学评论,先后评论过当代100多位著名作家作品和多部世界经典名著,在国内外报刊发表200余万字评论文章,被誉为“中国文学评论界常青树”。

喜欢作者

喜欢作者