2

本来,吃匪盗这碗玩命饭的黑心人毕竟不多。匪盗忽多如野狗,全怨东洋鬼子步步进逼,前线选下来的散兵游勇为非作歹四处乱窜,渐而似匪似盗了。

其实自古兵匪一家,谁分得出公的母的?眼见得那些土匪河盗,好多都是“老虎皮”,拉起队伍号称自卫队保安团司令部。且鸟枪换炮,一伙子总有一两个挎正八盒子的。到处都在传说,当年去投军的河盗头子陈大田在河北打了败仗,一团兵马被东弹鬼子干掉一大半。

国军队伍退到湖北宜城后他又拉了十几杆枪开小差时叫张自忠的卫队营给打坏一条膀子。他拖着七、八杆枪逃回原籍重操旧业,干水上无本经营的勾当。陈大田仍以团长爷自称,赶跑了一条敞棚子戏船上的戏班子,敞棚船成了他的团本都。船头垒了齐胸高的沙包,架着七、八杆长枪。团长爷守在窝里,泊茬离唐河镇上游百余里的虎牙滩河心不动。

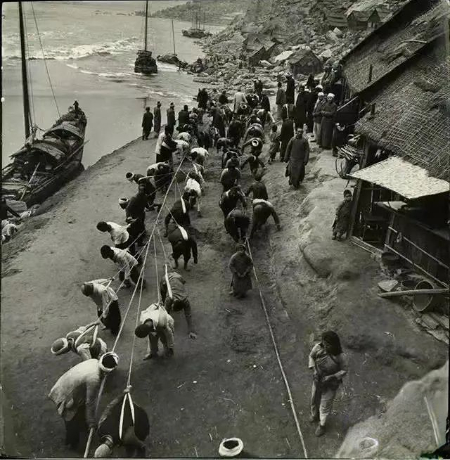

手下十几个小河盗,荡着划子满河上下乱窜。杀人越货。掳年轻女人。外祖父从跑马庄回到唐河镇时,船家说起河盗已是谈虎色变了。甩单鞭的已不敢再甩。跑短水的纵只一两日的路程,也要邀齐三、五条船壮胆子敢开头。河下有盗,坡上自然也有匪,一般的货栈都关闭了。

生意萧条,胆小的干脆翼船登岸别择生路。唐河帮里已少了好几条船。一时船价大跌。外祖父见状闷闷不乐。也不常逛会馆了。神志恍恍惚惚的,眼前总是出现一片无边无际的高粱林,外祖母拽着两个妮子在里头乱钻乱达……他成天就在船头半坐半躺着喝闷酒。反正有大妮子在后艄烧火侍候。下酒菜也就是一碟子炒黄豆。他手头的几个钱都带回驻马店乡下去了;又好强爱面子?自己可以大把大把地掏出钱接济别人,却断然拒绝别人一个子儿的回赠。

就是帐房先生、捂精怪来送几吊钱,他也翻脸不认人地骂回去。偶尔祖父送几条鱼几只虾来他倒不吭声。这一日前半晌,外祖父又在船头喝酒。橹精怪到船上来,说船行有一笔生意,寻到会馆里找船,在场的几个帮头都不敢接。要请外祖父去合计。外祖父听了把酒盅狠狠一摔,趿着鞋子上坡了。

外祖父到天煞黑才回船。一跳上船就扯着喉咙喊唐河帮的船老大们:“当家的在船上的听着,都过俺船上来说话!”大伙就咳嗽着应答着过来了。大妮子慌忙点亮一盏“气死风”递给外祖父提着。外祖父开口说,船行老板看得起俺这一帮,特别请了他去合计一笔生意。货主催着要装货运到唐河镇上来。货在上水八十里的拴马铺。货主是个店铺老板,在拴马铺开了一爿布铺一爿南货店。只因天下不太平,风声日紧,拴马铺又太偏僻,隔三差五地闹土匪闹河盗。店铺老板要把店铺和家什用具一伙子盘到唐河镇上来。拐就拐在拴马铺就在虎牙滩团长爷那伙河盗的眼皮底下,怕走露了风声。别的船帮不敢接这笔生意,会馆的会首指望唐河帮给唐河会馆驾船的汉子们撑个面子。

事情一摆,外祖父提高嗓子说:“咋能说风就是雨?河盗又咋的?有河盗俺就干饿死?谅他不敢把俺给吃啦!有啥事俺杨大麻子担待着!”说着他提起“气死风”挨个儿把大伙的脸面都照了一遍:“今日个来了七、八个船老大,那些货装船占地方,还有家什用具,也得七、八条船才装得下。有不愿去的吭一声,装五、六条装紧凑些估摸也够了。说好了,明早三更开头。俺看天象估摸明日可跑风,后晌赶得到。装完船连夜往回开。”他一直蹲着,说完猛地站起来。随着他的手抬得高高的“气死风”晃荡着,把船头和蹲着的大伙身上照得亮堂堂的。而他的半截上身却耸立在“气死风”照不着的黑魑魑的夜空,不知有多高多大。祖父接上他的话茬;“没啥好说的,河盗也不能叫俺不驾船l”鸭屁股也啐了一口说:“呸!跟着俺杨帮头走,俺怕他河盗个毯?”大伙便都说:“中!”

作者近照

作者简介:钱鹏喜,笔名鹏喜、金戈、羊角,自由撰稿人。系中国作家协会会员,现任武昌理工学院教授。曾任武汉作家协会副主席、《芳草》主编、武汉文学院专业作家。主要著述有长篇小说《河祭》等5部,长篇报告文学《龙马负图》等2部,散文集《梓山湖笔记》等4部,《鹏喜中短篇小说》1部。多次获得湖北省、武汉市文学奖项,多种作品入选《湖北新时期文学大系》和《武汉文艺精品丛书》。

喜欢作者

喜欢作者