3

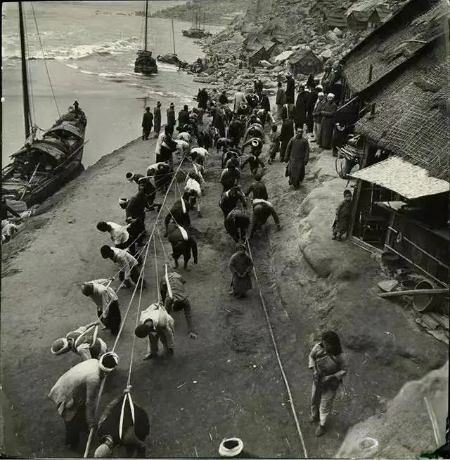

外祖父便和祖父合到一条船上。外祖父掌舵祖父在船头带着父亲撑篙拉纤。夜里头都挤在前舱里睡,俩人倒象一对老兄弟赚的钱不分你我。这么着又过了一年光景。虽然是风风浪浪枪林弹雨,只要胆子大生意依旧有跑的。到了这年冷季那现洋不觉得积攒了一木匣子。

祖父外祖父便叫母亲悄悄把后艄的灶扒开砌在里头藏了。外祖母一双眼瞎枯了。那一回烧了船给一惊一吓人就变得疯疯魔魔的。她啥也瞧不见心里却透亮象啥都瞧得见,摸着啥不顺手不顺心就唠叨。母亲把她那一张碎嘴真没法子。外祖母不知咋的就知道现洋藏在灶里。她发了疯魔劲就在凉棚里屙一堆屎用手去扒着揉着,嘴里念念有词:“分分,分分。”祖母不知咋的就病了。极有可能她的病因起于亲家母的碎嘴和臭屎。

真是怪事,她身上不痛不痒的就是蔫着个脸瘦得象一架骷髅,不能吃不能睡,全赖着往嘴里灌几口面汤米汤度命。有时汤水也灌不进,怕是没几日的事了。这便累坏了母亲,日夜服侍两个娘一点也不敢偏心。恰巧这一日外祖父和祖父到会馆去时,碰见棺材铺子的老板说,他要关了棺材铺子不做生意了。外祖父便打趣说,这年头一天死好几个人,都得棺材睡,生意正好您咋就不干啦?老板摆摆手说,唉唉,要棺材的是多.就是都没钱都叫赊着。昨天一个主子来赊,今日他也死了,赊的钱没人认,这生意做不起。

老板说着也打趣道:有一口好寿木拃把厚的红木料子打的,您要便宜让给您。外祖父当真与祖父一合计买下了。这是给祖母预备的,就停在桅下用破油布遮着。谁知这棺材一买下外祖母的神志就更糊涂了。她每日里都要摸到桅下去掀开油布把棺材从头至尾摸个遍。她唠唠叨叨地说她咋的也要抢在亲家母头里去死。她一回回地说:“俺若是死迟啦怕也会跟橹精怪和二妮子一个样,保不住一个全尸啦!”众人都只当她说疯话。这天半夜,母亲给老鼠啃啥的声音惊醒,她起身隐约看见不是老鼠是外祖母爬起床在摸摸索索的干啥。她便问:“妈——,天没亮您起床干啥呀?”说着要去点灯。“死妮子!谁起床啦?俺腰睡酸了起身坐坐。点灯干啥您睡您的。”母亲便迷迷糊糊地又睡过去了。

第二天一早外祖母不见了。母亲船头船尾地喊着找不着。祖父外祖父父亲都从前舱爬出来,掀开一块块货舱盖板找了个遍也找不着。船离岸丈把远泊着,划子牢牢地系在船尾,外祖母若不会飞就不会上岸去了。祖母吞吞吐吐地对母亲说:“您妈她会不会……落到河里啦?”船老大们都过船来叽叽咕咕猜议着。鸭屁股望着外祖父说:“俺们撑划予到下游去寻寻吧?”外祖父不吭声,只顾叭哒着烟竿出神想着什么。他突然把烟锅朝鞋底一磕,大步走到桅下,掀开盖得严严实实的油布,搬开合缝盖着的棺材盖子,望着棺材盒子摇摇头,长长地叹了口气。

大伙忙拢去瞧——外祖母直挺挺地躺在棺材里头。她的头篦得光溜溜的一身衣衫干净囫囵连脚上的袜子鞋子都收拾得恁齐崭。母亲大声哭嚷起来却不敢拢近黑森森的棺材;“妈——!您这是咋啦?您快起来吧!好死不如歹活着,您咋就为一口棺木想着去死?赶明儿您真就落在俺婆婆后头走啦,俺爹俺公公俺男人再咋的也会置一口好棺木呀!”见外祖母不答理她,她便壮起胆拢去伸手要拽外祖母。

外祖父拦住她:“别拽啦。您妈她走啦。”众人大惊。祖父不信,把手指头放到外祖母的鼻洞跟前试试,没一丝儿气。再摸摸额头,都冰凉了。外祖母真的就这么抢先去死了。船上断没有砒霜更没有敌敌畏乐果安眠药那时候不兴这些宝贝。她也没拿剪子戳喉咙用绳子勒脖子,她身上圆圆囵囵的脸色象活人。就是眼闭着。不过她活着时自从眼瞎枯了眼皮就是这么闭着。她爬进棺材后又是咋把油布遮严实咋把棺盖合好缝的呢?这些都是谜。唯一可靠的解释是,她到底以她刚强霸道的秉性成功地抢占了她相中的棺材。于是所有致哀的唐河帮人耳际都响起了外祖母生前的预言。不祥之兆象太阳投在卷成一筒沉重地横在头顶的篷上的阴影,浓浓地堆在船老大们棕色的脸上。这天夜里奶娃子们莫名其妙地哭得凶。娃娃鱼也莫名其妙地多,在船头船尾船舷叫不绝耳。

作者近照

作者简介:钱鹏喜,笔名鹏喜、金戈、羊角,自由撰稿人。系中国作家协会会员,现任武昌理工学院教授。曾任武汉作家协会副主席、《芳草》主编、武汉文学院专业作家。主要著述有长篇小说《河祭》等5部,长篇报告文学《龙马负图》等2部,散文集《梓山湖笔记》等4部,《鹏喜中短篇小说》1部。多次获得湖北省、武汉市文学奖项,多种作品入选《湖北新时期文学大系》和《武汉文艺精品丛书》。

喜欢作者

喜欢作者