按语:罗盖教授是“国家千人”计划专家,被誉为“世界肌母细胞移植治疗之父”,是本网近几年来一直追踪报道的重要科学家之一。最近他就新冠病毒的起源、反驳西方世界对中国污名化撰写了论文,并发表在国际刊物 《再生医学开放杂志》上,钱学森学派社会系统工程研究院汉译后在其社会系统工程官网推出,本网特予以转载,以飨读者。

译者按:

近日,国家特聘“千人计划”专家罗盖教授,在国际刊物《再生医学开放杂志》发表了题为《2019冠状病毒大瘟疫(COVID-19):起源、影响与治疗》一文,(COVID-19 Pandemic: Its Origin, Implications and Treatments),汉译版由钱学森学派生命系统工程平台、社会系统工程平台及北京实现者社会系统工程研究院官网之“抗疫系统工程频道”受权首发。该论文直接取自众多国际科学文献中的大量关键内容作为证据,经过大量深入细致地系统化研究后,认为新冠病毒是人类基因工程的产物且源自美国,对一些国家、组织和个人在缺乏科学实据情况下对中国污名化并要求巨额赔偿,进行了反驳。

罗盖教授在世界健康博览会上作“肌母细胞移植治疗”主题发言

摘要

此乃对相关文献所做的简明的最新综述,在自然的或基因工程设计的病毒性\细菌性大瘟疫发生时,对作为应急治疗措施来救人性命的血清疗法的开发提供指导。

本文通过对已发表科学文献的直接引用,来讨论2019新型冠状病毒(2019-nCoV)的起源和2019新型冠状病毒病(COVID-19)的影响,以避免在这一导致人类生命和国际社会、经济巨大损失的非常重大事件上,出现错误判读。

这篇综述的目的,便是警告和纠正故意伪造科学文献和事件造成的国际误解。这种误解可能导致进一步破坏人生以及经济、政治关系。人们在做人生决定时,不应盲目无知。

关键词

2019新型冠状病毒,2019冠状病毒病,血清疗法,大瘟疫\大流行,瘟疫\流行病,康复者血浆,冠状病毒,疫苗,细菌,突变,生物战武器。

目录

1 引言

曾经有过的和平

2 2019冠状病毒病的起源

3 2019冠状病毒病(COVID-19)的影响

4 2019冠状病毒病的治疗

4.1 监管和同情用药

4.2 进化中的解药

4.3 历史发展

4.4 用康复者血浆对付瘟疫

4.5 用康复者血清对付大瘟疫

4.6 从当下到康复

5 结语

参考文献

1、引言

科学家对他们的愿景充满激情,对他们的工作感到自豪,对他们的发明创造感到荣耀,对人类社会承担责任,所有这些都是为了人类的进步。正是在这种背景下,我写了这篇综述,希望生物战能被禁止,希望人类能团结起来,共同抗击像鼠疫、白喉和疟疾这样的自然瘟疫。

我这一代婴儿潮出生的人有幸生活在社会/经济繁荣、没有世界大战的时代。世界大战是最致命的。然而,在过去30年里,我们经历了2019冠状病毒病、H1N1流感、严重急性呼吸综合征(SARS)、H7N1流感、H7N9流感、中东呼吸综合征(MERS)、艾滋病和埃博拉病毒,这些恐怖事件摧毁了生命、经济、人际关系和交流,在我们相对短暂的生命中留下了焦虑、恐惧、不信任和歧视的阴影。2019冠状病毒病涉及211个国家77亿人的生计,在结束前估计超过25万人死亡,这些破坏仅次于世界大战。如果我们不赶快了结这场人类灾难,一年后的生活都将无法想象。

作为人类,我们需要制定应急治疗方案来救人性命,并在突发的病原性疾病时迅速重建和维持社会和谐与世界经济。随着生物战武器研发的不断竞争,无论是有意还是无意的突发疾病都会使某些国家不太适合居住,甚至对那些已经接种过疫苗并认为他们对病毒抗原已产生免疫耐受的国家来说,也是如此。我们会怀念我们曾有并珍视的美好文化。

曾经有过的和平

古生物学记录表明:大约35亿年前,病毒和细菌等简单生命是地球的原始居民。第1种哺乳动物出现在2亿年前,第1种恐龙出现在此前5000万年[1]。这些人类(智人)进化的祖先,在有细菌和病毒性病原体的条件下存活了2.5亿年。通过进化,他们形成了一整套高度特异性且十分有效的免疫监控系统,并通过血液循环系统遍布全身。

到大约300万年前人类出现之时,我们的免疫系统已经进化,并与细菌和病毒这样的自然生物群之间保持着一种平衡,包括那些在2000万年前就有的飞行类哺乳动物蝙蝠中发现的细菌和病毒[2]。直到20世纪90年代后期,美国病毒学家和分子遗传学家们成功地编辑了病毒的脱氧核糖核酸(DNA)\互补脱氧核糖核酸(cDNA)\核糖核酸(RNA)\信使核糖核酸(m-RNA)序列,这种平衡才被打破了。

到1998年,人们已经对多种基因病毒载体进行了检测,包括鼠逆转录病毒、重组腺病毒载体、腺相关病毒、生殖器单纯疱疹病毒(HSV)、埃博拉病毒(EBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)载体和杆状病毒。使用蛋白多肽与脂质体或聚合物的结合物来增强质粒脱氧核糖核酸(plasmid DNA)从核内体的释放。有些技术可以利用人类免疫缺陷1号病毒(HIV-1)设计出基因转移的载体,病毒与聚合物或阳离子脂质结合可以改进基因转移,细胞核定位信号肽与寡核苷酸的结合可以将它们导引到细胞核,分子开关系统的发明可以使基因被任意打开或者关闭[3]。

2 2019冠状病毒病的起源

2019新型冠状病毒(2019-nCoV)基因组学表明:它是严重呼吸综合征(SARS)冠状病毒与人类免疫缺陷病毒(HIV)源的重组病毒。这两种病毒的系谱不同且相差甚远,并且由于它们存在的空间和时间不同,它们的重组体在自然环境中从未出现过[4]。因此,2019新型冠状病毒(2019-nCoV)不可能是自然的产物,而是人类基因工程的产物。

为了揭示2019新型冠状病毒(2019-nCoV)的科学起源,有必要了解基因治疗的某些相关科学报告。美国食品和药品监督管理局(FDA)对基因治疗的定义包括了故意改变活细胞遗传物质以预防或治疗疾病的干预措施[5]。该定义给基因疗法领域引进了两项主要技术:

1) 我的团队于1990年2月进行并于7月14日在《柳叶刀》杂志发表的肌母细胞疗法,是世界上第1个人类基因疗法和体细胞疗法[6]。通过天然的肌细胞生成和肌肉再生的自然细胞融合,基因正常的肌母细胞将其具有正常基因的、完全互补的细胞核,插入到遗传性杜氏肌营养不良症(DMD)的肌细胞中,使其产生肌营养蛋白(因遗传缺陷而在杜氏肌营养不良症的肌肉中无法产生的结构蛋白)。基因物质和信息在体内发生转移,而肌母细胞是基因转移的来源和载体。

发表在1990年6月3日星期日的《纽约时报》头版的吉娜·科拉塔(Gina Kolata)报道指出:“发现细胞移植对肌肉疾病有效:首次人体测试中肌肉萎缩症患者显示力量增强。”时任美国国家卫生研究院(NIH)病毒学主任的威廉·弗兰奇·安德森(French Anderson)[【译注】 威廉·弗兰奇·安德森(William French Anderson, 1943),世界著名分子生物学家。在20世纪 90 年代,曾受过白宫嘉奖、上过《纽约时报》头条、名下科技公司以 3.25 亿美元的价格被瑞士知名药企收购、还做过著名科幻电影的科学顾问。但于2006 年,被指控对实验室同事之女实施长达 4 年的猥亵和性骚扰,被判入狱 14 年;2018 年5月,81岁时得以假释出狱。

美国国家卫生研究院(NIH)官网介绍:他被称为“基因疗法之父”,在美国国家卫生研究院(NIH)曾受马歇尔·尼伦伯格(Marshall Nirenberg,被誉为“遗传密码之父”)培养。安德森拥有哈佛大学生物化学学士学位、英国剑桥大学自然科学硕士学位、哈佛医学院医学博士学位。作为美国国家卫生研究院(NIH)国家心脏、肺和血液研究所分子血液学部门负责人,安德森花了27年时间进行基因疗法研究。他成为南加州大学医学院基因治疗实验室的主任以及生物化学和儿科学教授,他的努力促成了1990年所谓的“首次人类基因治疗实验”。(https://history.nih.gov/exhibits/nirenberg/bios.htm#Anderson)

事实上,在1990年7月14日,时任美国田纳西大学医学院终身教授罗盖的团队在世界顶尖医学期刊《柳叶刀》(The Lancet)上发表的一则利用体外繁殖肌母细胞移植技术(MTT)实现成功治疗的案例,标志着人类体细胞移植治疗和基因治疗时代的开端。这项成果发表后2个月(1990年9月),号称“基因治疗之父”的安德森才启动了所谓的“首次人类基因治疗实验”。而罗盖教授发表基因治疗成果的时间,更是比安德森1992年的论文早了2年。因此,华裔科学家罗盖教授才是真正的“人类体细胞移植疗法暨基因组疗法之父”。][7]表示,如果这一发现得到证实,“这将是一个里程碑。”[8]时任位于安娜堡的密歇根大学基因治疗研究员弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)博士[【译注】 弗兰西斯·柯林斯(Francis S. Collins, 1950~),医学博士,医生,美国国家医学院院士、美国国家科学院院士,世界著名分子遗传学家,世界基因组学研究领域的先驱者和领军人物。他被认为是20世纪末医学遗传学领域最重要的、最具天赋的人物之一,“我们这个时代伟大的科学领袖”。2009年被时任美国总统巴拉克·奥巴马提名为美国国家卫生研究院(NIH)第16任院长,2017年,被时任美国总统唐纳德·特朗普提名为美国国家卫生研究院(NIH)第17任院长。美国国家卫生研究院(NIH)是世界上最大的生物医学研究(从基础研究到临床研究)资助方,设有27个科研院所,每年科研经费多达320亿美元。柯林斯博士曾任密歇根大学霍华德休斯医学研究所研究员;后于1993~2008年出任美国国家卫生研究院(NIH)国家人类基因组计划研究所所长期间,因发现多种疾病的致病基因和领导非凡的跨国、跨学科工程——“人类基因组计划”(Human Genome Project, HGP)而闻名于世界;在他的领导下,该计划在低于预算的情况于2003年4月完成了最终的人类基因组测序。他因在遗传研究方面的贡献,于2007年、2009年先后被授予美国白宮颁发的总统自由勋章(Presidential Medal of Freedom)和国家科学奖章(National Medal of Science)。他长久以来对科学和信仰两者之间的边缘区域感兴趣,他曾在《上帝的语言:一个科学家呈现信仰的证据》(自由出版社2006年版)中写过相关内容,这本书曾持续数周登上纽约时报畅销榜。他还著有《生命的语言:DNA和个性化医疗革命》(哈珀柯林斯2010年版)。]说,这项研究“是一项很有希望的领先技术……”。他认识到,“这里有一些真正的可能性……”这两位对肌母细胞技术的看法都是正确的[9]。彼得·高纳(Peter Gorner)在1992年4月6日《芝加哥论坛报》头版报道:“测试确定了基因治疗肌肉萎缩症的迹象”。

2) 单基因转导

1990年9月,安德森用逆转录病毒载体将腺苷脱氨酶(ADA)基因转移到一名4岁严重联合免疫缺陷(SCID)女孩的T细胞中[10]。尽管整合载体和腺苷脱氨酶(ADA)基因表达持续,但在基因治疗的两年中,受试者必须定期服药。作者的结论是:这种单基因疗法对于治疗这种非常罕见的疾病是安全有效的[11]。在此基础上,美国国家卫生研究院的安德森声称自己是第1个成功进行基因治疗的人[12],并被美国人誉为“基因疗法之父”[11] [12]。

这项技术的核心,是利用病毒作为载体,将有缺陷或缺失的基因的正常副本传送到患者的特定类型细胞中,希望治疗基因被表达以产生结构蛋白或调节蛋白,从而减轻疾病症状[13][14]。

然而,病毒载体基因移植技术并未像预期的那样拯救众生,而是如我预言的那样已害死多人。1999年,杰西·盖尔辛格(Jesse Gelsinger)和其他实验参与者的死亡与病毒相关[15],这迫使美国食品和药品监督管理局(FDA)重新评估基因治疗法规,因而推迟了所有基因治疗项目的发展,包括我的基因治疗项目。而我的项目不用病毒,用的是被称为“肌母细胞”的人类体细胞。单基因转导技术的应用存在许多缺陷[9]。18年前的许多障碍[16] [17]至今仍未解决。

在过去30年里,人类基因组计划(HGP) [18]-[23]和体细胞基因疗法[10] [11] [16] [24] [25] [26]引发了人们通过分子医学最终治愈大多数人类疾病的热情[27] [28]。以其美国国家卫生研究院(NIH)院长的位置,并以其“上帝的语言”[23],柯林斯不仅没有为COVID-19提供任何基因治疗,而是提出了“制造信念的证据”,用2019新型冠状病毒的自然起源说来误导世界[29]。

在所有的“如果”、“但是”、“可能”和“几乎肯定”中,柯林斯记录道:“那么,导致2019冠状病毒大瘟疫的新型冠状病毒的自然起源是什么?研究人员[30]尚无确切答案”。处于柯林斯这样位置的人们,因其直接雇主美国国会的政治压力,常常陷入不得不放弃自己的科学特长和选择的险恶境地。对这类违心压力,我也曾处于接收端,或更准确地说,处于不接受端[31]。

柯林斯接着写道:“现有的计算机模型预测,新型冠状病毒不会像SARS病毒那样与血管紧张素转换酶II (ACE2)结合。然而,令他们惊讶的是,研究人员发现新型冠状病毒的刺突蛋白实际上比计算机预测的要强得多。”在提出了两种基因组模型的间接证据后,柯林斯总结道:“不管怎样,这项研究几乎没留下空间允许反驳2019冠状病毒病(COVID-19)自然起源说。”[29]

柯林斯接着写道:“研究人员[30]继续分析与新型冠状病毒的整体分子结构或主干相关的基因组数据。他们的分析表明:新型冠状病毒基因组的主干与在2019冠状病毒病大瘟疫开始之后发现的蝙蝠冠状病毒的基因组最为相似。然而,从与血管紧张素转换酶II (ACE2)结合的部位看,类似于在穿山甲中发现的一种新病毒,穿山甲是一种长相怪异的动物,有时被称为有鳞食蚁兽。这为引起2019冠状病毒病的冠状病毒几乎肯定起源于自然界,提供了额外的证据。如果新型冠状病毒是在实验室制造的,科学家很可能会利用已知的冠状病毒主干来导致人类的严重疾病。”

柯林斯在最后这句话里说的是生物武器吗?柯林斯指的是什么样的科学家会故意给人类带来严重的疾病?在纳税人信任的国家卫生研究院院长职位上,柯林斯引用含糊其辞的参考文献[30],并故意篡改以下所述的、经美国国家卫生研究院至少3个研究所支持的研究证实了的、已发表的科学研究文献,以误导世界,认为2019冠状病毒病(COVID-19)是起源于湖北蝙蝠的病毒的自然进化。

在此,我谨就2019新型冠状病毒是一种最初在美国生产的生物战武器,并且2019冠状病毒病(COVID-19)的出现是为美国巩固和维持国际政治和经济霸权而设计的预谋事件,提供直接而明确的证据。

2008年,从马蹄蝠中分离出了一组SARS样冠状病毒(SL-CoVs),其刺突蛋白N端,同基于人类免疫缺陷病毒(HIV)的伪病毒系统相结合,并与表达人、果子狸或马蹄蝠的血管紧张素转换酶II (ACE2)分子的细胞系相结合。任[【译注】 Ren即Wuze Ren,中文名为任武泽,系中国科学院武汉病毒研究所石正丽研究员2004~2007年指导的博士研究生,曾获2007年中国科学院院长奖学金优秀奖、湖北省优秀博士学位论文奖。]等人报告说:“除了SARS样冠状病毒和SARS冠状病毒的全长刺突蛋白外,通过将SARS冠状病毒刺突蛋白的不同序列插入到SARS样冠状病毒的刺突蛋白主干中,一系列的刺突蛋白嵌合体被构建了出来。”

这是一种“定向自然选择”:这个被设计的过程,通过对具有类人血管紧张素转换酶II (ACE2)受体的模型动物的细胞进行连续感染,来选择出一种致命的、传染性病毒。覆盖受体结合域(RBD)的嵌合刺突蛋白获得了通过人类血管紧张素转换酶II (ACE2)受体位点进入细胞的能力。中国作者证明:“在用BJ01-S同源序列替换一小段(aa 310到518) Rp3-S后,嵌合刺突蛋白模仿了BJ01-S在人类免疫缺陷(HIV)伪病毒检测系统中受体的使用功能。”这足以将SARS样冠状病毒刺突从非血管紧张素转换酶II (ACE2)结合转化为人类血管紧张素转换酶II (ACE2)结合,表明SARS样冠状病毒刺突蛋白在结构和功能上与SARS冠状病毒刺突蛋白基本兼容[32]。冠状病毒刺突糖蛋白负责细胞受体识别[32] [33]、细胞向性[34] [35]和宿主特异性[36]。

任等人还报道了SARS冠状病毒刺突蛋白不能利用蝙蝠RpACE2作为受体,这表明尽管马蹄蝠中存在多种SARS样冠状病毒,但它们不太可能是SARS冠状病毒的直接始祖病毒的天然宿主[32]。这是对SARS冠状病毒没有自然起源的含糊其辞的说法。

Hou等人(2010)[37]将上述研究扩展到来自另外7种蝙蝠的血管紧张素转换酶II (ACE2)分子,并使用人类免疫缺陷病毒(HIV)的伪型病毒[【译注】 “伪型病毒”或“假型病毒”(pseudotype virus)是一种特殊的病毒,亦简称“伪病毒”或“假病毒”(pseudovirus)。顾名思义,其“伪”或“假”表现在:它是一种“表里不一”(基因型与表型不一致)的“假冒型”病毒,其核心包裹着自己的遗传物质,但其囊膜上却包被着另一种病毒的糖蛋白。]和活SARS冠状病毒的感染测定法,来测试它们与人类SARS冠状病毒刺突蛋白的相互作用。在澳大利亚动物健康实验室(AAHL)的生物安全4级(BSL4)条件下,在盖瑞·卡拉梅瑞(Gary Crameri)和珍妮弗·巴尔(Jennifer Barr)的帮助下进行了活SARS冠状病毒感染[38] [39]。由中国政府资助的一个中国科学家团队报告所表明的结果是:“湖北省水鼠耳蝠和中华菊头蝠的血管紧张素转换酶II (ACE2)支持SARS冠状病毒刺突蛋白介导的病毒进入,尽管其效率不同于人类血管紧张素转换酶II (ACE2)。”此外,“几个关键残基的改变降低或提高了蝙蝠血管紧张素转换酶II (ACE2)受体的效率”[39]。

这种从蝙蝠到人的跨物种传染,以及在同一物种内人传人的基因工程构造体,效果如何呢?在麦那奇瑞(Menachery)所报告的、于2015年进行的一项国际合作研究中,为了掌握病毒在人群中的传播效率,通过基因工程改造实现了功能获得性突变(GOF)[【译注】 功能获得性突变(gain-of-function, GOF),也可称作“功能强化突变”、“增功能突变”、“过表达”、“过修饰”,能引起正常基因活性增强,有时代表某一异常功能的获得,它常常是(但并非总是)显性遗传的;与之相反的,是功能缺失性突变(loss-of-function, LOF),也可称作“功能弱化突变”、“减功能突变”,造成相关基因表达不足或不表达,使表达产物的功能降低或完全丧失,使基因活性降低或失活,它常常是(但并非总是)隐性遗传的,如:以定 点同源重组的基因打靶技术(gene targeting),用置换型的基因打靶载体,将内源基因的功能片段用某些选择基因片段替换而造成功能缺失。]并进行了测试。利用SARS冠状病毒的反向遗传系统[40],生成了一种嵌合病毒,并在小鼠适应SARS冠状病毒的主干中表达了蝙蝠冠状病毒SHC014 [41]刺突蛋白。北卡罗莱纳大学(UNC)的合作研究表明:在野生型主干中编码SHC014刺突的病毒可以有效地利用SARS受体人类血管紧张素转换酶II (ACE2)的多个同源基因,在原代人气道细胞中有效复制,并在体外达到了与SARS冠状病毒瘟疫株相当的滴度。

此外,体内实验证明三同聚体嵌合病毒在小鼠肺中的复制具有显著的致病机制[41]。对现有的基于SARS的免疫治疗和预防方法的评估显示效果不佳;用新的刺突蛋白进行单克隆抗体和疫苗的方法均不能中和并免受冠状病毒感染。重新合成的、具有感染性的全长SHC014重组病毒,在体内外均表现出较强的病毒复制能力。

3 2019冠状病毒病(COVID-19)的影响

麦那奇瑞(Menachery)等人2015年的文章[41]值得关注,因为它描述了通过国际合作对2019新型冠状病毒的原型进行了成功的基因工程改造,确认了它的传染破坏能力,证明没有有效的药物、疫苗或任何治疗或预防方法,并预测2019新型冠状病毒病将是超凡的。它描述道:“除了为应对未来新出现的病毒进行准备外,这种方式必须放在美国政府对功能获得性突变(GOF)研究强制暂停的背景下考虑。”虽然发出了停止呼吁,旨在终止14家美国研究机构从事的有风险的病毒学研究,但这样的努力是徒劳的[42]。

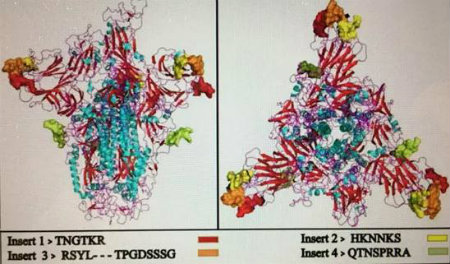

人类的聪明才智将病毒和蝙蝠的进化提前了100万年,使它们有了杀死人类的新能力。病毒重组[32] [33]、宿主转换[32] [33] [34] [35]和功能获得性突变(GOF)[41]的组合运用,业已实现。SARS冠状病毒以其在上呼吸道的广泛传播效率而闻名,真正的人类免疫缺陷病毒(HIV)质粒可以破坏被感染者的免疫系统;在这种情况下,病毒进入的目标是人类的血管紧张素转换酶II (ACE2)受体。对病毒重组技术和宿主转换技术组合使用的研究,已经在错误的方向上进行,这扰乱了人类、蝙蝠和病毒之间百万年的自然平衡。正是由于功能获得型突变(GOF),一种脱氧核糖核酸工程技术,提高了SARS冠状病毒和人类免疫缺陷病毒(HIV)重组体(图1)在人类中的传染效率,使其达到了瘟疫和大瘟疫水平。

图:被构造出模型的2019新型冠状病毒的同源三聚体刺突糖蛋白。来自人类免疫缺陷病毒(HIV)包膜蛋白的插入物用彩珠表示,出现在蛋白的结合位点。引自[47]。

从1998年的病毒穿梭载体P-shuttle SN Vector到现在的常规散布短回文重复序列簇(CRISPR)基因编辑技术,2019新型冠状病毒的原型SHC014CoV是病毒基因工程的雏形,也是致命的。这是最好的生物武器。它以科学的眼光和热情实施,发明人为其发明在资金和发表方面获得了应有的支持。然而,这项发明对人类和蝙蝠都没有好处;如果不加以控制,将会导致数以百万计的人和蝙蝠的死亡。它彻底改变了军事战争,无须部署军队、无须划定边界、无须宣战便可杀戮敌人,并且通常也不知道是否遭受了攻击或攻击的证据。这项发明使它的主人能够杀死有人类血管紧张素转换酶II (ACE2)受体的任何哺乳动物。

麦那奇瑞(Menachery)等人2015年发表的文章警告说,如果不加控制[41],可能会出现大瘟疫。在《自然·医学》杂志上发表的那篇初稿的标题中,用了“对人类构成紧急危险”这样的字眼。在发生2019冠状病毒病(COVID-19)的5年前,在技术霸权主义之乡美国,两位中国科学家分享了他们的学术进展,并在15位作者的长名单中被排在中间和倒数第2的位置[【译注】 指时任中国科学院武汉病毒研究所副研究员的葛行义(此论文第9位作者)及研究员石正丽(此论文第14位作者)。葛行义系中国科学院武汉病毒研究所2008级(2011届)生化与分子生物学博士研究生,曾获2012年院长奖学金优秀奖。]。他们与北卡罗来纳大学(UNC)合作研究的正是功能获得性突变(GOF)这种美国技术。北卡罗来纳大学靠近德特里克堡(Fort Detrick),这是一个生物安全4级(BSL4)的、生产和测试生物武器的生物防御重点实验室[【译注】 指美国陆军医学研究与物资司令部(United States Army Medical Research and Materiel Command, USAMRMC)下属的美国陆军感染病医学研究所(United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRIID),位于美国马里兰州弗里德里克(Frederick)的德特里克堡(Fort Detrick),在北卡罗来纳州向北方向。

德特里克堡是美国政府和军方从事生物安全的中心,国家跨部门生物防御园区(National Interagency Biodefense Campus, NIBC)便设于此地,这里聚集了多个生物安全4级实验室。这里除美国陆军感染病医学研究所(USAMRIID)外,还聚集了联邦政府的国家跨部门生物研究联盟(National Interagency Confederation for Biological Research, NICBR),美国国防部国防情报局(DIA)旗下国家医学情报中心(National Center for Medical Intelligence, NCMI),美国国土安全部(DHS)旗下由为联邦执法调查提供技术分析的国家生物证据分析中心(National Bioforensic Analysis Center, NBFAC)与进行实验和分析的国家生物威胁特征分析中心(National Biological Threat Characterization Center, NBTCC)共同构成的国家生物防御分析与对策中心(National Biodefense Analysis and Countermeasures Center, NBACC),美国健康与人类服务部(HHS)旗下国家卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)的国家过敏和感染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)综合研究设施(Integrated Research Facility, IRF,)、弗里德里克国家癌症研究所(National Cancer Institute at Frederick),美国农业部(USDA)旗下农业研究院(Agricultural Research Service)所属外来疾病与杂草科学研究部(Foreign Disease-Weed Science Research Unit)等大量与生物安全相关的官方及非官方机构。]。功能获得性突变(GOF)对SARS冠状病毒\人类免疫缺陷病毒(SARS-CoV/HIV)重组体进行了“涡轮增压”,并且第1次将其转化为世界上最强的、大瘟疫口径的生物武器。这便是2019新型冠状病毒的起源。

麦那奇瑞(Menachery)[【译注】 威尼特·D·麦那奇瑞(Vineet D. Menachery)博士,现为德克萨斯大学医学部微生物和免疫学系助理教授。]等作者的成果中记录了:“V.D.M.设计、协调和进行实验,完成分析并撰写手稿。B.L.Y.设计了传染性克隆并重新获得了嵌合病毒……R.S.B.设计实验并撰写手稿。”这些人,便是截至2020年4月8日给211个国家带来1,852,021位确诊感染者及114,090位死者(这些数字正呈指数上升趋势)的2019冠状病毒病(COVID-19)这个生物炸弹的最初的设计者、科学责任人。

至于“对未来新发病毒的准备”,自5年前麦那奇瑞(Menachery)等人的文章发表以来,6天前,即2020年4月6日,只有拉尔夫·巴瑞克教授所在的北卡罗来纳大学的同一实验室发表过一篇文章,该实验室设计并测试过2019新型冠状病毒(2019-nCoV)原型。该文章记录了一种在小鼠身上试验过的疫苗可能是2019冠状病毒病(COVID-19)的潜在治疗方法。除此之外,目前还没有为保护人类生命而把传播2019新型冠状病毒的蝙蝠杀掉的文章。通过把2019新型冠状病毒(2019-nCoV)接种给蝙蝠来研究蝙蝠-病毒之间是否存在共生或寄生关系,以及蝙蝠免疫系统对这些自然或外来抗原的耐受性的研究记载,亦未见发表。

对一个有商业头脑的人来说,除非疫苗能卖出好利润,否则为什么要花钱制造一种能杀人的嵌合病毒,并找到针对这种病毒的疫苗呢?然而,即使北卡罗来纳大学团队自己开发这种疫苗也是极其困难的,甚至是不可能的[43]。由于来自不同病人的不同脱氧核糖核酸序列的嵌合病毒核糖核酸的巨大随机重组,原则上没有一种疫苗是完全有效的,甚至连来自北卡罗来纳大学(UNC)的巴瑞克(Baric)团队为美国人生产的疫苗也是无效的[43]。唯一科学有效的疫苗只能来自相同血型康复患者的混合抗血清[44] [45]。立即能够给重型患者和危重型患者用上的疗法,只能是前述血清疗法。人自身的免疫系统是头号保护神。如果这也不顶用的话,为了救命,就不得不立即使用被动免疫原了[44] [45]。

麦那奇瑞(Menachery)等人的研究得到了大量的资金资助。其论文“致谢”部分载明:“本手稿中的研究项目,通过编号为U19AI109761 (R.S.B.)、U19AI107810 (R.S.B.)、AI085524 (W.A.M.)、F32AI102561 (V.D.M.)和K99AG049092 (V.D.M.)项目的奖励,得到了美国国家卫生研究院(NIH)的国家过敏症与感染病研究所、国家老龄化研究所的资助;通过编号为81290341(石正丽)、31470260 (葛行义)项目的奖励,得到了中国国家自然科学基金会的资助;并从生态健康联盟(EcoHealth Alliance)获得了美国国际开发署(USAID-EPT)‘新发大瘟疫威胁预测’项目的资助(石正丽)。人类气道上皮细胞培养项目,通过美国国家卫生研究院(NIH)编号为DK065988(S.H.R.)项目的奖金,得到了美国国家卫生研究院(NIH)国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究院的资助。我们还感谢M. T. Ferris (北卡罗莱纳大学遗传学系)对统计方法的评审,并感谢C·T·曾[【译注】 指德克萨斯大学医学部微生物和免疫学系生物防御和新型疾病中心教授Chien-Te (Kent) TSENG博士。](德克萨斯大学医学部微生物学和免疫学系)提供Calu-3细胞。”

“致谢”部分的末尾,有一个极不寻常的罕见声明:“在暂停资助功能获得性突变(GOF)研究之前,已启动并进行了全长并嵌合SHC014重组病毒的实验,此后经美国国家卫生研究院(NIH)审查并批准继续开展研究。内容完全由作者负责,不一定代表国家卫生研究院的官方观点。”最后两句话构成了国家卫生研究院的免责声明。资助方在资助这个项目时是怎么想的?没有科学家会相信这个项目是为了人类、蝙蝠亦或病毒的利益。

寇塔答(Coutarda)等人在2019新型冠状病毒(2019-nCoV)、SARS冠状病毒和MERS冠状病毒中发现了弗林蛋白酶样的裂解位点,但在同一进化枝的冠状病毒中没有。“这个弗林蛋白酶样的切割位点本应在病毒释放[46]过程中为刺突蛋白‘启动’而被切割,并可能为2019新型冠状病毒提供功能获得性突变(GOF),使其在人群中比其他谱系b型β冠状病毒更有效地传播。

“值得注意的是,2019新型冠状病毒蛋白序列包含12个额外核苷酸”[4]。这些正是基因工程的“插入物”。

起草1989年的《生物武器法案》的印第安纳大学的弗朗西斯·博伊尔(Francis Boyle)教授认为,麦那奇瑞(Menachery)等人的SHC014冠状病毒或2019新型冠状病毒(2019-nCoV)是“一种攻击性的生物战剂,功能获得性突变(GOF)技术没有合法的科学或医学用途”[47]。博伊尔教授的职责正是监督美国的生物战。据博伊尔说,功能获得性突变(GOF)是一种能够将危险生物战物质或病原体进行“涡轮增压”的DNA基因工程技术。在亚历克斯·琼斯节目(Alex Jones Show)[47]上,他谈到了12个在美国拥有许多生物安全3级\生物安全4级(BSL3\BSL4)实验室的战争基地,这些实验室专门从事生物战武器方面的系统工程,马里兰州德特里克堡(Fort Detrick)[【译注】 德特里克堡(Fort Detrick)位于美国马里兰州弗里德里克(Frederick)。在北卡罗来纳州向北方向。]的生物安全3级\生物安全4级(BSL3\BSL4)战争实验室就是其中之一。根据新闻报道,德特里克堡在一次约2万人死亡、附近75%居民受感染的、类似于2019冠状病毒病(COVID-19)的疫情爆发后,于去年7月被吊销了许可证。他说:他谴责马里兰州德特里克堡违反了他起草的1989年《生物武器法》,对他宣称来自德特里克堡的包括SARS冠状病毒和MERS冠状病毒在内的所有病原体进行“涡轮增压”。他坚持要关闭德特里克堡,并对研究人员进行全面调查。

至少在5年前,美国国家卫生研究院多个负责人,从病毒学研究所的弗兰奇·安德森直到美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯,便以学术追求和人类健康的名义,用纳税人的钱来资助研究,以制造和测试不比2019年新型冠状病毒更接近的病毒。对于所有这些“预备应对未来新发病毒的准备”,美国国家卫生研究院没有开发出任何安全有效的治疗方法。当关注的科学家们呼吁美国政府对功能获得性变异(GOF)项目彻底终结时,美国国家卫生研究院的负责人们以免责声明放弃了他们的责任,并用美国纳税人的钱来资助这些杀人项目。这是为所有人创造的自由和正义吗?

美国食品和药品监督管理局(FDA)有位科学家是麦那奇瑞(Menachery)等人的这项杀人计划的作者。反人类罪一直是美国食品和药品监督管理局(FDA)的专长[48] [49] [50]。在美国食品和药品监督管理局(FDA)的象牙塔里,居住着许多按照指示作为或不作为的腐败官僚。自从迫使我——一名拥有肌母细胞移植技术关键专利的外国顶尖科学家——离开美国后,美国食品和药品监督管理局(FDA)列出了23个II\III期的临床试验项目,更多项目列在了肌肉干细胞项下。欧洲药品监督管理局(EMA)还列出了6个肌母细胞移植项目。后者的平台技术,已经为肌营养不良、心肌病、II型糖尿病、实体瘤和衰老提供了安全有效的治疗方法;不考虑战争和大瘟疫的死亡人数的话,这些疾病占人类死亡的80%[51]。

2019年12月,美国拒绝签署禁止生物战的条约。美国已经开发出最好的生物战武器,并在世界各地建立了200个生物防御实验室。美国是唯一拒绝世界卫生组织检查其生物战实验室的国家。当美国疾病控制和预防中心(CDC)去年7月暂停德特里克堡(Fort Detrick)的生物安全3\4级许可证以及要求关闭其设施并销毁其记录时,其许多工作人员已受到污染,最终在东海岸城市爆发了2019新型冠状病毒病。截至2020年4月13日,2019新型冠状病毒病在美国呈指数上升趋势,在过去4周内已造成22,090例死亡、累计确诊患者560,055例。疫苗接种并非完全有效,特别是对患有潜在疾病的老年患者。

有些冷酷无情、无视法律、渴求权力的人,想在同胞的生命上生杀予夺,以增强他们自己而非他们的国家在政治和经济方面至高无上的霸权。他们开发、拥有并使用了上述3种把技术结合起来运用的产品。有钱有势的人可以说服美国国会向美国国家卫生研究院的院长和部分负责人施压,为这个和以前的杀人项目提供资金,以至于美国国家卫生研究院都不得不发表免责声明来保护自己。

2020年3月17日,美国总统唐纳德·特朗普开始在世界新闻里宣布2019年新型冠状病毒为“中国病毒”,为了让中国为2019冠状病毒病给全世界带来的伤害进行赔偿,而误导世界并带头发难。大多数人相信国际电视上特朗普总统的说法;他讲中国病毒是从喝的蝙蝠汤传染给人类的。智商稍高者们更喜欢异国情调的生吃蝙蝠的说法,他们认为2019新型冠状病毒(2019-nCoV)在86℃下不可能存活,在煮沸的100℃肉汤中就更不可能了。

3月25日,根据特朗普总统的建议,美国国会54%的共和党人和36%的民主党人表决要求中国至少支付部分赔偿金,得到了42%美国选民的支持,如果中国拒绝支付的话28%的人愿意毫不犹豫地开战。

3月29日,美国的新闻宣布中国是第1个有2019新型冠状病毒病的国家。美国政府业已发出威胁,对借自中国的、总额达10,000亿美元美国债务,全部或部分不予偿还,以惩罚中国政府在控制因食用武汉华南海鲜市场的蝙蝠而导致的2019冠状病毒病传播方面的延误。奇怪的是,它完全避免了谈论生物战,而执着于对来自武汉蝙蝠的中国病毒进行谴责的消息。

最近的民意调查显示:68%的美国选民(多数受到误导)支持该行动。如果不完全了解2019新型冠状病毒和2019冠状病毒病的真实起源,许多无辜的美国人都可能在被误导下走向战争,为错误的目标而死。中国没有理由花10,000亿美元来承认中国并未犯下的罪行。在上世纪60年代中,许多美国年轻人发起反战行动,拒绝打越南战争。

这篇综述的目的,便是警告和纠正故意伪造科学文献和事件造成的国际误解。这种误解可能导致战争,并进一步破坏人生及经济、政治关系。人们在做人生决定时,不应盲目无知。作为一名科学家,我的社会责任是向全世界通报2019新型冠状病毒和2019冠状病毒病的科学起源。现在是科学家们结成联盟,来发出呐喊并保护人类社会一切事物的时候了。如果放任自流,2019冠状病毒病会给我们留下仅次于上一次世界大战的死亡、毁灭和悲伤。

自2019年12月12日以来,2019新型冠状病毒已影响到211个国家和77亿人的生活。截至2020年4月13日,已有1,852,021人被确诊感染。2019冠状病毒病只活跃了4个月,已造成约114,090人死亡。如果允许传播这种病毒,1年内轻易就能造成25万人死亡。

到2020年3月18日,2019冠状病毒病在中国已基本得到控制,直到有境外输入病例时才有新病例报告。这一结果的实现,来自于一个强有力的领导层、一个伟大的政府、医学专家们的良好指导、中国人民的团结和守纪,以及所有医务专业人员的共同牺牲。中国树立了应对的榜样,并帮助世界上不同的人们向我们真正的敌人——2019冠状病毒病开战。让我们携手努力。

没有宣战,没有枪炮或硝烟。没有国界可争。看不见敌人。人类对病毒的存在心生恐惧。它掠夺了我们在“一带一路”和世界各地寻找、交友和探索各种机会的自由。2019新型冠状病毒使丈夫和妻子成为杀人伴侣,可敬的老人独自死去而无人到场。我为那些花了那么多时间、精力和资源为人类建设这条“一带一路”世界友好纽带的人们感到悲伤,该项目也因此而脱轨。

我们能否回到过去曾经享有的、可以呼吸自由的空气并享受周围美景的和平时光?各个种族、肤色、宗教、年龄、性别、身材的人都遭受了痛苦,并将继续遭受痛苦,直到我们停止资助、设计、制造、促进和使用类似2019新型冠状病毒、H1N1流感、严重急性呼吸综合征(SARS)、H7N1流感、H7N9流感、中东呼吸综合征(MERS)、艾滋病(HIV)和埃博拉病毒这样的生物战武器。这些都是有人预谋的冷血谋杀。

早在2019年美国爆发2019冠状病毒病之前, A、B、C、D、E进化枝的冠状病毒,便已记录在美国的生物安全3级\生物安全4级(BSL3/BSL4)实验室中了。2019新型冠状病毒中的β冠状病毒,属C进化枝。尽管湖北的蝙蝠种类繁多,但在中国只发现了C进化枝。在中国,并无证据表明存在2019冠状病毒的祖父母代(A进化枝),父母代(B进化枝),子代(D进化枝)或孙代(E进化枝)。 这对武汉市的2019冠状病毒病可能源自中国境外而非其本土的病毒,提供了间接证据。

与第1个签署“一带一路”协议的欧洲国家意大利相比,作为进入欧洲的主要入境口岸之一的英国受到2019冠状病毒病的影响相对小,这极不寻常。英国在2019冠状病毒病在欧洲爆发的两周前脱离欧盟,英国首相宣布:英国人不应该害怕,可以继续像往常一样生活,因为他们健康得像“免疫了”一样,这极不寻常。这类似于特朗普总统在美国COVID-19初发时向美国公众宣布的内容。在北美,公民每年免费接种流感疫苗。去年秋天,所有60岁及以上的老人都接受了额外的肺炎疫苗“注射”。

4、2019冠状病毒病的治疗

我以前曾就抗击2019冠状病毒病和其他病原性瘟疫突袭的应急血清疗法和抗体药物发表过文章[44][45]。本综述旨在为这种疗法和抗体药物的研发提供背景资料。

4.6 从当下到康复

从当下到永远,我们该怎么做才能在生命健康方面进行预防?

1) 停止投放生物炸弹。被2019新型冠状病毒夺取生命的人已超过10万。

2) 停止生物战的任何科学研究,特别是提供资金。建立监视系统,以销毁和禁止生物战武器。

3) 尽快并精准地以正确方式[44][45]来实施血清疗法和疫苗研究。每天清点人数;注意死亡人数公告。

4) 关注并资助生物医学研究与开发。如果我们得了致命的、使人虚弱的疾病,就没有生活质量;如果我们死了,什么都不重要了。2019新型冠状病毒造成的死亡是极为痛苦的。

5 结语

这些便是2019冠状病毒病的治疗、起源与影响:好的,坏的、丑陋的。在我们创建这个非常重要的生物医学领域30年后,吉娜·科拉塔(Gina Kolata)或其他人也许会利用这个平台,让我与威廉·弗兰奇·安德森(William French Anderson)和弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)讨论基因疗法。

作者简介:罗盖,著名加拿大籍华裔医学科学家罗盖(Peter K, LAW)教授,是真正的“人类基因治疗之父”和“人类体细胞治疗之父”,是钱学森学派人类健康系统工程团队暨抗疫系统工程团队专家(抗疫系统工程团队4位发起人之一)、国家特聘专家。他在看到2019新冠病毒大瘟疫席卷全球,被传染者迅速增至百万计(已有数万人死亡),导致数十亿民众恐惧、全球经济衰退时,非常难过。作为一生追求以发明生物高科技救治天下病患为己任的善良而正直的医学科学家,他除在大疫之初向世人推荐基于“对因治疗”路线的血清疗法(已在国际上发表2篇相关论文并并向世界知识产权组织申报了PCT专利)外,还全面搜寻国际学术界已正式发表的有关新冠病毒的科学文献,进行系统分析,又推出了多篇论文。

汉译者简介:常远,系中国航天系统科学与工程研究院钱学森决策顾问委员会专家。

参考文献

[1] Sherwood Romer, A. (1945) Vertebrate Paleontology. University of Chicago Press, Chicago, IL, 687 p.

[2] Hand, S.J., et al . (2009) Bats that Walk: A New Evolutionary Hypothesis for the Terrestrial Behaviour of New Zealand’s Endemic Mystacinids. BMC Evolutionary Biology, 9, 169. https://doi.org/10.1186/1471-2148-9-169

[3] Boulikas, T. (1998) Status of Gene Therapy in 1997: Molecular Mechanisms, Disease Targets, and Clinical Applications. Gene Therapy & Molecular Biology, 1, 1-172.

[4] Coutarda, B., Valleb, C., de Lamballeriea, X., Canardb, B., Seidahc, N.G. and Decroly, E. (2020) The Spike Glycoprotein of the New Coronavirus 2019-nCoV Contains a Furinlike Cleavage Site Absent in CoV of the Same Clade. Antiviral Research, 176, Article ID: 104742. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104742

[5] Kessler, D.A., Siegel, J.P., Noguchi, P.D., Zoon, K.C., Feiden, K.L. and Woodcock, J. (1993) Regulation of Somatic Cell-Therapy and Gene Therapy by the Food and Drug Administration. The New England Journal of Medicine, 329, 1169-1173.

https://doi.org/10.1056/NEJM199310143291607

[6] Law, P.K., Bertorini, T., Goodwin, T.G., Chen, M., Fang, Q.W., Li, H.J., et al . (1990) Dystrophin Production Induced by Myoblast Transfer Therapy in Duchenne Muscular Dystrophy. The Lancet, 336, 114-115.

https://doi.org/10.1016/0140-6736(90)91628-N

[7] Wikipedia (2013) William French Anderson.

https://en.wikipedia.org/wiki/William_French_Anderson

[8] Kolata, G. (1990) Cell Transplant Found Effective in Muscle Disease: Muscular Dystrophy Patient Showed Strength Increase in First Test. New York Times.

[9] Law, P.K. (2016) Disease Prevention and Alleviation by Human Myoblast Transplantation. Open Journal of Regenerative Medicine, 5, 25-43.

https://doi.org/10.4236/ojrm.2016.52003

[10] Anderson, W.F. (1990) Editorial. The Beginning. Human Gene Therapy, 1, 371-372.

https://doi.org/10.1089/hum.1990.1.4-371

[11] Anderson, W.F. (1992) Human Gene Therapy. Science, 256, 808-813.

https://doi.org/10.1126/science.1589762

[12] Anderson, W.F. (1995) Gene Therapy. Scientific American, 273, 96.

[13] Crystal, R.G. (1997) Transfer of Genes to Humans: Early Lesions and Obstacles to Success. Science, 270, 404-410. https://doi.org/10.1126/science.270.5235.404

[14] Verma, I. and Somia, N. (1997) Gene Therapy—Promises, Problems and Prospects. Nature, 389, 239-242. https://doi.org/10.1038/38410

[15] Thomas, C.E., Ehrhardt, A. and Kay, M.A. (2003) Progress and Problems with the Use of Viral Vectors for Gene Therapy. Nature Reviews Genetics, 4, 346-358.

https://doi.org/10.1038/nrg1066

[16] Culver, K.W. (1996) The First Human Gene Therapy Experiment. In: Culver, K.W., Ed., Gene Therapy : A Primer for Physicians, Mary Ann Liebert, Inc., New York, 47-53.

[17] Brenner, M.K. (1995) Human Somatic Gene Therapy: Progress and Problems. Journal of Internal Medicine, 237, 229-239.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.1995.tb01171.x

[18] DeLisi, C. (1988) The Human Genome Project. American Scientist, 76, 488-493.

[19] Venter, J.C., Adams, M.D., Myers, E.W., Li, P.W., Mural, R.J., Sutton, G.G., et al . (2001) The Sequence of the Human Genome. Science, 291, 1304-1351.

https://doi.org/10.1126/science.1058040

[20] Venter, D. (2003) A Part of the Human Genome Sequence. Science, 299, 1183-1184. https://doi.org/10.1126/science.299.5610.1183

[21] White House Press Release. Retrieved on 22 July 2006.

[22] DeLisi, C. (2008) Meetings that Changed the World: Santa Fe 1986: Human Genome Baby-Steps. Nature, 455, 876- 877.

https://doi.org/10.1038/455876a

[23] Collins, F. (2006) The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief. Free Press, New York.

[24] Beardsley, T. (1990) Profile: Gene Doctor. W. French Anderson Pioneers Gene Therapy. Scientific American, 263, 33. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0890-33

[25] Culver, K.W., Osborne, W.R., Miller, A.D., Fleisher, T.A., Berger, M., Anderson, W.F., et al . (1991) Correction of ADA Deficiency in Human T Lymphocytes Using Retroviral-Mediated Gene Transfer. Transplantation Proceedings, 23, 170-171.

[26] Karlsson, S. (1991) Treatment of Genetic Defects in Hematopoietic Cell Function by Gene Transfer. Blood, 78, 2481-2492. https://doi.org/10.1182/blood.V78.10.2481.2481

[27] Gonzaga-Jauregui, C., Lupski, J.R. and Gibbs, R.A. (2012) Human Genome Sequencing in Health and Disease. Annual Review of Medicine, 63, 35-61.

https://doi.org/10.1146/annurev-med-051010-162644

[28] Snyder, M., Du, J. and Gerstein, M. (2012) Personal Genome Sequencing: Current Approaches and Challenges. Genes & Development, 24, 423-431.

https://doi.org/10.1101/gad.1864110

[29] Collins, F. (2020) Genomic Study Points to Natural Origin of COVID-19. NIH Director’s Blog.

[30] Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I., Holmes, E.C. and Garry, R.F. (2020) The Proximal Origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 17.

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9

[31] Law, P.K. (1992) Myoblast Transplantation. Science, 257, 1329-1330.

https://doi.org/10.1126/science.1529326

[32] Ren, W., Qu, X., Li, W., Han, Z., Yu, M., Zhou, P., Zhang, S.Y., Wang, L.F., Deng, H. and Shi, Z (2008) Difference in Receptor Usage between Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus and SARS-Like Coronavirus of Bat Origin. Journal of Virology, 82, 1899-1907. https://doi.org/10.1128/JVI.01085-07

[33] Kuo, L., Godeke, G.J., Raamsman, M.J., Masters, P.S. and Rottier, P.J. (2000) Retargeting of Coronavirus by Substitution of the Spike Glycoprotein Ectodomain: Crossing the Host Cell Species Barrier. Journal of Virology, 74, 1393-1406.

https://doi.org/10.1128/JVI.74.3.1393-1406.2000

[34] Casais, R., Dove, B. Cavanagh, D. and Britton, P. (2003) Recombinant Avian Infectious Bronchitis Virus Expressing a Heterologous Spike Gene Demonstrates that the Spike Protein Is a Determinant of Cell Tropism. Journal of Virology, 77, 9084-9089.

https://doi.org/10.1128/JVI.77.16.9084-9089.2003

[35] Haijema, B.J., Volders, H. and Rottier, P.J. (2003) Switching Species Tropism: An Effective Way to Manipulate the Feline Coronavirus Genome. Journal of Virology, 77, 4528-4538. https://doi.org/10.1128/JVI.77.8.4528-4538.2003

[36] de Haan, C.A., Kuo, L., Masters, P.S., Vennema, H. and Rottier, P.J. (1998) Coronavirus Particle Assembly: Primary Structure Requirements of the Membrane Protein. Journal of Virology, 72, 6838-6850.

https://doi.org/10.1128/JVI.72.8.6838-6850.1998

[37] Hou, Y., Peng, C., Yu, M., Li, Y., Han, Z., Li, F., Wang, L.-F. and Shi, Z. (2020) Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Proteins of Different Bat Species Confer Variable Susceptibility to SARS-CoV Entry. Archives of Virology, 155, 1563-1569.

https://doi.org/10.1007/s00705-010-0729-6

[38] Yu, M., Stevens, V., Berry, J.D., Crameri, G., McEachern, J., Tu, C., Shi, Z., Liang, G., Weingart, H., Cardosa, J., Eaton, B.T., Wang, L.F. (2008) Determination and Application of Immunodominant Regions of SARS Coronavirus Spike and Nucleocapsid Proteins Recognized by Sera from Different Animal Species. Journal of Immunological Methods, 331, 1-12.

https://doi.org/10.1016/j.jim.2007.11.009

[39] Tu, C., Crameri, G., Kong, X., Chen, J., Sun, Y., Yu, M., Xiang, H., Xia, X., Liu, S., Ren, T., Yu, Y., Eaton, B.T., Xuan, H. and Wang, L.F. (2004) Antibodies to SARS Coronavirus in Civets. Emerging Infectious Diseases Journal, 10, 2244-2248.

https://doi.org/10.3201/eid1012.040520

[40] Yount, B., et al . (2003) Reverse Genetics with a Full-Length Infectious cDNA of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 12995-13000.

https://doi.org/10.1073/pnas.1735582100

[41] Menachery, V.D., Yount Jr., B.L., Debbink, K., Agnihothram, S., Gralinski, L.E., Plante, J.A., Graham, R.L., Scobey, T., Ge, X.-Y., Donaldson, E.F., Randell, S.H., Lanzavecchia, A., Marasco, W.A., Shi, Z.-L. and Baric, R.S. (2015) A SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronaviruses Shows Potential for Human Emergence. Nature Medicine, 21, 1508-1513.

https://doi.org/10.1038/nm.3985

[42] Kaiser, J. (2014) Moratorium on Risky Virology Studies Leaves Work at 14 Institutions in Limbo. ScienceInsider.

http://news.sciencemag.org/biology/2014/11/moratoriumrisky-virology-studies-leaves-work-14-institutions-limbo

[43] Sheahan, T.P., Sims, A.C., Zho, S., Graham, R.L., Pruijssers, A.J., Agostini, M.L., et al . (2020) An Orally Bioavailable Broad-Spectrum Antiviral Inhibits SARS-CoV-2 in Human Airway Epithelial Cell Cultures and Multiple Coronaviruses in Mice. Science Translational Medicine. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abb5883

[44] Law, P.K. (2020) Emergent Serum Therapy and Antibody Medicine to Counteract Sudden Attacks of COVID-19 and Other Pathogenic Epidemics. Open Journal of Regenerative Medicine, 9, 1-7.

https://www.scirp.org/journal/ojrm https://doi.org/10.4236/ojrm.2020.91001

[45] Law, P.K. (2020) System Engineering of Emergent Serum Therapy to Combat COVID-19 and Other Pathogenic Pandemics Open Journal of Regenerative Medicine, 9, 8-14.

https://doi.org/10.4236/ojrm.2020.91002

[46] Millet, J.K. and Whittaker, G.R. (2014) Host Cell Entry of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus after Two-Step, Furin-Mediated Activation of the Spike Protein. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111, 15214-15219. https://doi.org/10.1073/pnas.1407087111

[47] https://www.infowars.com/full-transcript-of-smoking-gun-bombshell-interview-prof-francis-boyle-exposes-the-bioweapons-origin-of-the-covid-19-corona-virus

[48] Law, P.K. (2017) Crime against Humanity. Open Journal of Regenerative Medicine, 6, 35-45. https://doi.org/10.4236/ojrm.2017.64004

[49] Stennes, M.L. (1997) The Criminalization of Innovation: FDA Misdirection in the Najarian and Burzynski Cases (1997 Third Year Paper). Harvard Law School.

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9453691

[50] Seife, C. (2016) FDA Documents Reveal Depths of Internal Rancor over Drug’s Approval Process. Undark.

https://undark.org/article/fda-eteplirsen-janet-woodcock/

[51] Law, P.K., et al (2019) Myoblasts Provide Safe and Effective Treatments for Hereditary Muscular Dystrophies, Cardiomyopathies, Type 2 Diabetes, Solid Tumors and Aging. In: Haider, K.H. and Aziz, S., Eds., Stem Cells—From Hype to Real Hope, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 71-97.

https://doi.org/10.1515/9783110587043-004

喜欢作者

喜欢作者