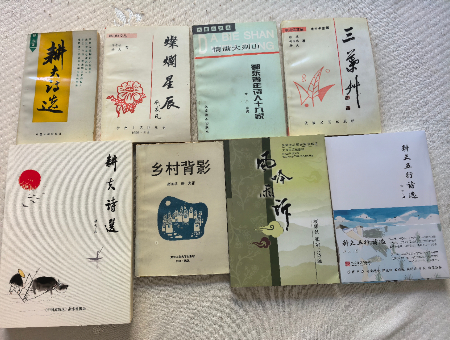

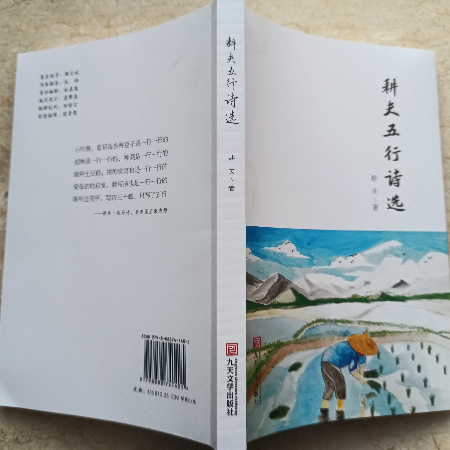

——读《耕夫五行诗选》

耕夫近照

以诗意的眼光过滤故乡的风物

“乡土”是诗歌永恒的题材,但“乡土性”决不是一种为怀乡而怀乡的古典情结,也不是单纯的怀旧和返朴归真。土地说到底是人类灵魂的家园,“乡土”是一个充满东方哲学意味、历史人文精神的文化大背景,是诗歌的载体,而乡土诗则应该表现这片土地上人们心灵的淳朴与亲和,是对人性的开掘和呼唤。作为一个对“乡土”怀有深深眷恋和感恩的诗人,耕夫的乡土诗歌写作是有感悟、有灵性的写作。他的乡土诗既有历史的想象力,又有个人生命的体温,甚至还有更为可贵的对于“乡村”语境的重新追问和思忖;作为一个“原生态”写作的乡土诗人,耕夫在乡土诗歌写作的纬度中,在“至苦无迹”的语言背后,是一片澄清诗意的领地,同时也不乏“疼痛感”的散发与释放。

在中国人的意识中,故乡、大地、生命本源、传统、祖国,隶属一个修辞系统,它们之间有着极为自然的符码互涉衍生的关联。在耕夫的诗歌里,老家、父母这些频频出现的亲情意象,成为他诗歌灵感的原发场,既有《睡觉生孩子是农村人的宿命》的社会观照;也有《母亲的蛋妙饭很养胃》的醇厚亲情,还有《黄州的雪落在我的诗里》的诗意温馨,更有《沿一阙宋词走进黄州》的浓浓乡情。“沿一曲宋词走进秋天的黄州,遍地金的秋菊/让瘦金体的古城又肥了几寸。黄梅戏腔里/屋檐是故乡的眉,说起往事,此眉微微上扬//我是一介草民,是生活在社会最底层的良民/一个穿越的我迎面走来,却也不愿与我相认。”(《沿一曲宋词走进黄州》)

《耕夫五行诗选》所收录的诗歌,一部分是对于乡土的“回望”,诗人抒写着自己曾经熟悉的生活,回望故乡的池塘、溪水、紫竹林,把故乡的一草一木作为诗歌意象,浓郁的“地域色彩”和“风俗画面”是耕夫乡土诗歌的底色。诗人总是站在现代意识的立场去透视农村,但我们依然能够从他怀乡的诗行里,听到中国农民在历史的沉重压力下发出的“哎哟”声;另一部分诗,则是乡土原像的打捞和淘洗,诗歌镜像从暖昧趋向明朗和尖锐,这类诗歌作品往往比较苦涩。尽管两类诗歌各有特点,但它们的一个共同取向是讴歌自然,纪录、聆听大地母亲的倾诉。

乡村对于诗人并不是遥远的过去,而是亲近的现在,《耕夫五行诗选》中的乡土诗,承载了诗人童年的乡村经验和美好的乡村记忆。那如烟的往事如同一些不经意的场景,被很多人所忽略,但耕夫却能从中找到自己切入诗意的突破点,即一种无法言说的内心潜流,它们是散淡的,零碎的,无法忘却的。于是,在耕夫的诗歌里,敬意、怜悯、崇拜,这些古典情怀便成为诗人对待乡村的主要精神内核。诗人常常会借助创造性的想象,让乡村连接大地的力量源泉,以丰富美好的意象,为困居都市中的诗歌,提供富有生命的空灵境界,获得清新爽朗的诗意。

在耕夫的“大别山经验”里,他首先关注的是大别山的历史苦难。诗人真真切切地感悟到大别山之于自己生存的意义,感受到生命与生活的意义。是的,理解了大别山,也就是理解诗人自己。难道诗人和大别山还有主客体之分?大别山曾经的和正在经受的苦难,都在启示着大别山之子的诗人,面对苦难的大地与河流,诗歌应该怎样言说?是狂妄,还是谦卑?是自由,还是责任?是征服,还是守护?是自在,还是共存?是“镜”的观照,还是“灯”的烛照?“故乡很小,小得只能装下慈父慈母一冢坟头/故乡很大,大得装下巍巍大别山滔滔扬子江//此后重阳,岁岁重阳,我满怀愁肠无处登高/村西头那片唯一的高地,葬着死去的父母/也无茱萸可插,故土有根不长苗,只长怀念”。(《故土有根不长苗,只长怀念》)短短的五行诗,不尽的诗意,却让我们清楚地感觉到,这些诗句是怎样溶进耕夫的血液,变成他永久性的精神资源的。因为听到了自己内心的呼告,听到了爹娘的呼告,而在生的有限面前,耕夫选择了更加深邃的存在,所有这些,都原自一种坚信的承担。在《故土有根不长苗,只长怀念》这首诗中,耕夫对爹娘的呼告以无法言说的“存在”获得了质朴的领悟,而这种领悟,不是意象的捕捉,更不是语言的狂欢,而是犹如生命的混沌初开,以诗意点燃苦难,让“生存”由此获得照亮。所有这一切,不是来自于诗人自以为是的优越与傲慢,而恰恰是来自于诗人内心对生存的关注、对生命的敬畏。

在时间的暗河上,记忆的阴影让诗人不断倒回到往昔,但这种倒回早已不能洞透一场弥天的大雾。正如海德格尔所说的,人与“故乡”存在着本源性的联系,这种联系会随着时间的推移和场景的转换而加深。乡土的根性情怀,使得耕夫的诗歌呈现的是对大地、乡土和亲情的敬畏、朝圣和卑微而感恩的情怀。对于诗人耕夫而言,乡村景观在现代化城市阴影的笼罩中是无比尴尬的,过去时代乡村生活的朴素、温暖已经被渐渐吹响的秋风冻得瑟瑟发抖,乡村的记忆沾染上了浓烈的萧瑟气息。无论慰藉还是伤痛,无论辉煌还是暗淡,无论时空如何久远,故乡都是诗人最初和最后的念想,因为这是诗人出生和成长的地方,诗人对事物的感觉从这里开始,对世界的认识从这里出发,人间冷暖,草绿花红,都深深地刻在记忆里。

耕夫关于乡土的抒写是极具个人化的,但是这种个人化的抒写却呈现出我们这个时代的整体性精神,尤其是在工业和全球化语境之下对农村有着真切体验的诗人而言更是如此。在此意义上,耕夫的乡土诗不只是属于他个人,更是属于这个并不乐观的时代和如此艰难的当代现实。另外,耕夫对故乡的赤子之情,除去某种奔迸的表情方式外,在更多的情况下,诗人是把激情埋在心底,以冷静客观的语调来陈述,让意象自身去说话。

用诚实的文字记录底层

马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中论述复辟时代的法国社会“底层”时说:“他们无法表述自己;他们必须被别人表述。”爱德华·萨义德把这句话放在了《东方学》的扉页。同样,在当今中国社会,底层民众长期以来并没有能力表述自己,他们始终无法摆脱“被表述”的宿命,他们任人描述,无法“代表自己”,底层被称为“沉默的大多数”。虽然在中国历史上,并不缺乏关怀“底层”、为民请命的诗人,像白居易就抱着这样一种宗旨:“非求宫律高,不务文字奇。惟歌生民病,愿使天子知。”刘熙载说:“代匹夫匹妇语最难,盖饥寒劳顿之苦,虽告人人且不知之,比物我无间也。杜少陵、元次山、白香山不但身入闾阎,目击其事,直与疾病之在身者无异;诵其诗顾不可知其人乎?(《艺概·诗概》)

但是在当下,一些身居庙堂的“主流诗人”或精英批评家,却对抒写“底层”的诗歌不屑一顾。他们关注的是所谓的学术含金量,痴迷于少数重点作家作品炒来炒去所堆砌的学术象牙塔,而对抒写“底层”的诗歌创作现象漠然视之。其理由是认为抒写“底层”的诗歌没有历史距离感,只会停留在表层吵吵嚷嚷,甚至认为对抒写“底层”诗歌的容忍,是让“卑贱者”们的生活写照践踏了优雅的文学殿堂;是在给中国工业化、城市化进程“添乱”。在他们的眼里,诗歌是只供“行里人”品读的文人式的自娱自乐。其结果是中国的当代诗歌,越来越精英化、圈子化、私人化,越来越远离底层。

耕夫的“底层”诗歌,是一首首有血有肉的诗歌,是劣质的生活场景和悲苦命运所生发的情感细节与心灵的呐喊,而不是为了语言、艺术、荷尔蒙、下半身、后现代等等口号下的贫血矫情之作。在《耕夫五行诗选》中,我们可以清楚地看到,在田园的远逝与城市的冷漠中,在历史的缠绕与环境的错谬中,在积郁满腹的烦恼苦痛与无法表达的失语状态中,那些被忽视的人群,那些被抛弃的人群,那些被践踏的人群,那些被伤害的人群,对于他们来说,生活就意味着忍受生活的侮蔑,生活就意味着痛苦,生活就是挣扎。他们的命运是现代化进程中最不义之事,造成他们伤害的往往不只是某些个人的行为,而更是社会的无行动。

翻开《耕夫五行诗选》,一种浓烈的文学诗性氤氲而来,我们从中并不难辩析,这种文学诗性很大程度上来源于诗人对苦难、道德的文学性处理。透过无数散点式的表象,诗人看到的是严酷的现实、生存的悲剧和命运的底色。因此,他的字里行间总是充盈着一种可以触摸到的疼痛感。“黄鹤江城,一群人从农村来到城里,在钢筋水泥之间/在白昼与黑夜之间,在低矮的棚户区与高楼大厦之间/刨食的——鸡,不识崔颢黄鹤,被城里人称之为农民工//这些早起的都市鸡人,不是他们不如鸡,是鸡不如他们/——有的人一生向往罗马,有的人,一生下来就在罗马”(《农民工,一群都市鸡人》)。耕夫的疼痛感源于他对乡土的热爱和天性的善良,源于他对旧时的沉重记忆,生存艰难的悲伤,乡容未改的慨叹,以及在时间流逝过程中,生活背后隐藏的东西——那是他身后的故乡所留下的永远的“殇”。

耕夫许多抒写“底层”的诗歌创作,大多是通过对当代现实和历史变迁中诸多人物的精神、命运与生存的书写来完成的,其中既有突出的批判精神、悲剧意识与历史感,也有令人动容的精神伤悼与人生反刍。这无疑源自于“底层”最为切己的绝望与伤痛,源自于“底层”无法面对的痛苦现实。诗人耕夫痛切地认识到,随着人类文明的进步和城市的发展,城市及其生活空间的硬化感,生活环境的塑料感日益压迫着人们,使这个人间的天堂变成了一个人们难以忍受的生活炼狱,于是人们焦灼、无助和奔突。“在城里打拼十余年,始终买不起一间安身立命的蜗居/租房,租爱,代租水电,租鸽子楼里微弱跳跃的光线/在苦逼的现实中抬不起头,我躲在五行诗里修练隐身术/很多年了,我怎么也回不去的故乡,怎么也融不进的城市/成了我梦游的安眠药:剂量小,会失眠;剂量大,会长眠”(《在城里,租房,租爱,租鸽子楼》)耕夫抒写“底层”的诗歌,在很大程度上揭露了现代文明的工业废墟化,反映出在这个物质文化极其繁荣的社会背景下,底层人的生活、情感发生着的畸变和扭曲。如果我们将他的选择视为是对这些年来的历史实践与社会现实特别是“底层”生存的某种批判,那么这种批判,显然也只是他个人的。但是从创作主体的角度来说,这无疑是一种相当独特和个人化的中国书写。

耕夫的“底层”写作的重要意义,就在于它重新确定了诗歌与自己生存境遇的关系,广阔地反映了一个“小时代”的生存现实。诗人对现实与当下的关切,注重底层当下生存境遇的阐释,揭示了一个特殊社会群体的精神特征和内在焦虑。这里的现实,不是那种高调的伟大的所谓历史性事件的“现实”,而是一种“小历史”,一种切近自身与个人的经验的或切近生活的客观现实,作者强调了对人与土地疏离之后的反思,从而使作品带有浓厚的理想主义色彩。另外,我们在耕夫的诗歌中读到的一种巨大质疑,其实是诗人对于我们这个时代里作为生存者的状态的一种质疑,他质疑这种状态所可能产生的一切可能性根源。

诗歌是岁月的缝隙里绽放的花朵

毫无疑问,耕夫的诗歌蕴含着一种信仰的力量,它既是诗人与自然进行沟通的桥梁,又是诗人让生命拥有意义的途径。作为六十年代出生并在文革动乱前后成长起来的一代,耕夫更多的经历了政治和经济浪潮的风云激荡和个性时代的多重浸染,在内心认同、情感向度、价值取舍、人生遴选等诸方面都迥异前人。所以,诗歌成为他敞开个性与率真的天窗,生活给了他敏锐、细腻、清新的艺术创造力,也给了他阳光一般透亮的心地和永远向上的精神追求。所以,当耕夫执笔为诗的时候,就会自觉或者不自觉地在文字构建的世界里,投射进自己心灵的光影。于是,在耕夫清浅的文字里,便流淌着哲理和诗意,流淌着人性美,流淌着温暖。

右起:张国齐 王新民 黄自华 耕夫

对于耕夫来说,诗歌是在岁月的缝隙里绽放的花朵。这朵花必须经过岁月风雨的清洗和打磨之后,才能开放得更加璀璨夺目。之所以如此,原因在于诗歌所要求的诸如情感的浓度、思想的厚度、道德的亮度、题材的宽度等,以及诗歌中隐忍的忧伤之美,猛烈之后的冲淡之美,调侃之下的血性,悟彻生死的豁达等,都是一个诗人在岁月的洗礼和磨砺中才会渐渐形成的。因此,从这样的角度来观察耕夫的诗歌,我们看到的是诗人在岁月的缝隙里游走的身影,诗人将自己步履所经的苍茫,眼光所及的景象以及心灵在时光映射下的变化,尽情地用五行诗的方式加以呈现。其中,有些诗歌在对往事的怀念中,展示着岁月的世事沧桑;有些诗歌提着思想的利器,直刺蒙着灰尘的鄙陋生活;有些诗歌以岁月给予的那种俯瞰尘世的姿态,写着薄冰一样的人生;有些诗歌站在遥远的岁月深处,深情地抚摸着那些浸满自己旧时记忆的风景;有些诗歌在细碎的生活中,寻找着更有意义的生存之道;有些诗歌一直在探寻一条生命中更有尊严的途径;有些诗歌在回望故乡时,复活了已经渐渐远逝的有风有雨的乡村生活;有些诗歌则只是喟叹那些随着消散的炊烟一起模糊了的容颜。“我尚在江湖,而父亲已退隐多年/我不追星,父亲却是心中的偶像/比起泥塑的石质的钢铸的佛菩萨/父亲是真人秀盘坐在我心上的佛//生命一场,长短不论,亲情永远。(《父亲是盘坐在心上的佛》)。耕夫在他的诗歌中,掺杂进了自己生命中的那些陈旧却不陈腐、老道却不老朽的各种滋味,诗人在文字的丛林中奋力前行,不断探索,力求拓宽诗歌的写作路径,找寻更多适合当下诗歌创作需要的写作方式,写出了许多耐人寻味的优秀作品,绽放出了许多绮丽多姿的诗歌花朵。

耕夫总是能够从中国文化的大背景出发,站在人性哲学的立场上,以理性的目光,全面审视和分析人性的发展,以一种具有普遍意义的人性感,对社会的某些狭隘性认识提出挑战,他的诗歌排斥了人性的低劣,提升了人性的极大包容性。而且耕夫用的是白话手法,力求零度抒情,不带有个人感情,通过自然描写,把人物写得有血有肉,拉近他们与普通人之间的距离,开掘个人心路和生命体验。耕夫的诗歌情感细腻,往往能从生活细微的地方开掘出令人耳目一新的诗歌题材,而且写得摇曳生姿、动人心弦。所以,他的诗歌镇定自若,体现了一种自然的人性之美,加之其诗歌题材的日常化、平民化,在浅谈细语中便赋予了我们一种存在的希望。尤其不凡的是,耕夫的诗歌无论是对人性的纯美刻画,还是将人性深处的善良,通过生活的细节不经意地表达出来,编织成一幅绝美典雅、平淡悠远的诗歌艺术画廊。同时,耕夫从来也没有放弃过他用文字着意表现高尚透明的人格和纯净的灵魂以及诗意生活的诗歌追求。

耕夫的诗歌,纯粹出于即时性的情绪宣泄,诗歌中的字链,在读者脑海里形成的感觉往往须要读者去意会,即使你一时说不清楚作者具体叙述的是什么,想要表达什么,但隐隐约约中,你却觉得自己读到了什么,感觉到了什么,品尝到什么:“有雨就带伞,有河就过桥,有桥的地方就有路/所谓的断桥,其实一直没有断,桥是路的延伸/它不是横卧在地上的桥,而是架设在空中的路/走人生路是一趟旅程;过生命的桥是一场修行/踏遍青山人未老,走在桥上会成为别人的风景”(《所谓断桥,其实一直没有断》)这些富有弹性张力的诗句让人灵魂震撼。抽象的事物,经过他的拼贴组合,许多生活场景、人和事串连了起来,便具有了巨大的现实生活包容性,并且引发作者的丰富想象力;语言本体与功能的同时“到场”,实现了生存境遇与精神向度的有机耦合;来自现、实超越现实的意象群,又触发了作者的生活感悟,使生命体验的深刻与诗性书写之美感相得益彰。

耕夫创作了不少发自其内心而又具有普世价值的诗篇,他在自己多年的诗歌创作实践中,割断了对旧有套路和常识世界的遵奉,并且充分释放其建构性的能量,探讨与诘问诗歌的多种可能性——异质文学艺术体裁之间“活性元素”相互转化的可能性;不断变化了的世界中新的题材摄取的可能性;在模式的连续循环中进行重新编码和奇异建构的可能性;把生活经验变成精神内涵的可能性,因此成就了耕夫诗歌的独特气质。读耕夫的诗,你会发现那些细腻敏锐的诗歌触角、饱满的情感、个性化的语言和奇特的想象。耕夫的诗歌,在给我们美的享受的同时,总是强烈地冲击我们的感官,引发我们的思考,让我们从他空灵的诗句中获得一种人生观、生命观、世界观的诸多感悟,回到内心,回到自我。

作者近照

作者简介:黄自华,作家、著名文学评论家。曾担任《中国民族博览》常务副主编、《当代老年》诗歌栏目主编、《炎黄文学》执行主编。长期从事文学评论,先后评论过当代一百多位著名作家作品和多部世界经典名著,在国内外报刊杂志发表两百余万字评论文章。著有《批判的快感与尴尬》《荒漠上的舞蹈》《边缘喧哗》《自虐与狂欢》《天才的宿命》《穿越历史的无限悲凉》《思考者的孤独》等文学评论专著和《青山蝶变》《篱笆那边有酸甜的草莓》等长篇纪实文学作品。出版《中国式狂欢》《饕餮之殇》《九品论丐》《丧葬之惑》等9部中国亚文化研究著作。

喜欢作者

喜欢作者