一、漳江阁立少年志

暮色中的沅江奔涌向东,常德桃源城外的漳江书院内,一位清瘦少年正立于阁楼前凭栏远眺。公元1899年的某个午后,17岁的宋教仁与同窗我的太爷爷论及家国命运时,手指江汉图道:“若据武昌形胜之地,东扼九江咽喉,北断武胜天险,西联巴蜀粮仓,何愁天下不归于心?”慷慨陈词惊得众学子面面相觑,从此“非常之人”的称号便在这座湘西古城不胫而走。

二、文坛振翼露锋芒

1903年湖广省省会武昌文普通学堂考场上,监考官盯着洋洋千言的《汉武帝论》拍案称奇。常德鼎城的考生宋教仁在文中疾呼:“开疆拓土非为杀伐,而是为大汉立千秋基业!”此文不仅令湖广总督张之洞亲批榜首,更昭示着科举废墟中诞生的新式思想。然而锋芒毕露的才子并未沉迷功名,当长沙星城黄兴振聋发聩的革命演讲响彻讲堂时,那些在书卷上勾勒的“西域雄图”,终化为深夜油灯下反清檄文的字字烈火。

三、风雨潇湘举义旗

我的太爷爷刘应语,字甘棠,号震南,生于1877年的长沙星城。1904年2月15日,他和他的好友组织华兴会。华兴会是中国近代民主革命团体。黄兴,又名黄克强,生于1874年长沙府善化县。黄兴三十岁,比我的太爷爷大三岁多,华兴会会长为黄兴。我的太爷爷刘甘棠在华兴会为保安部长。在长沙秘密成立那夜,1882年春出生在常德桃源县的宋教仁,他才二十二岁,华兴会副会长为宋教仁。宋教仁取笔蘸墨在会章上写下的“驱除鞑虏”四字力透纸背。他翻查《大明律例》,为起义军拟定《革命方略》;乔装盐商沿沅江奔走联络会党,甚至绘制出长沙城防图标注火器库方位。起义事泄当日,清兵马蹄声逼近文昌阁,他纵身跃入湘江支流,藏身渔船顺流而下三百里,青衫上的墨迹在江水中晕染成血色晚霞。

四、龙旗映夜剑低吟

1904年深秋的湖广省省会武昌城,黄鹤楼前飘满贺寿龙旗。蛰伏于此的宋教仁眼见满城尽是“老佛爷万寿无疆”的彩灯,深夜独对孤灯写下《二十岁生辰感怀》。当“家国嗟何在”的悲叹落纸成霜,他的佩剑在月光下发出龙吟。三更时分,革命同志叩门急报起义计划败露,他卷起诗稿踏月奔逃,城墙上巡防营的火把将他的背影拉得老长,如同利剑刺破黑夜。

五、虎穴智取捍山河

1907年深冬的长白山脉银装素裹,化名“贞村”的日本商人在风雪中叩响匪寨。宋教仁脱下长衫换上和服,以流利京都腔与马匪周旋,暗中却用微型相机摄下日本伪造的“间岛”证据。翌年东京帝国图书馆内,他啃着冷饭团彻夜查阅古籍,终在《间岛问题考》中以朝鲜《李朝实录》铁证破局。当这份心血呈送清廷时,外务部官员惊叹:“此书竟抵十万雄兵!”

六、书生剑气化长虹

1913年早春的上海火车站,细雨沾湿了月台石板。站前茶肆里,几位老者正翻看《民立报》议论:“宋先生说要让国会成为百姓的刀剑。”汽笛声中,三十二岁的政治家整理西装领口,对送行诸君笑言:“此行不为权谋,惟愿宪法早成。”话音未落,枪声惊起一群白鸽,历史在这一刻永远定格——刺客服毒自尽,血泊中的公文包里,除了未竟的《宪法草案》,还有半阙遗落在长沙的《漳江阁怀古》残稿。

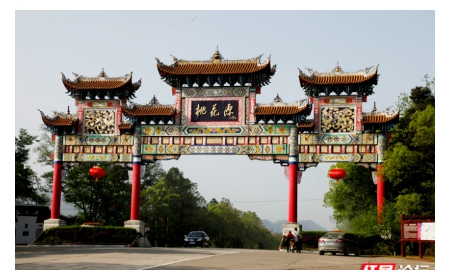

而今漫步浦江外滩,花岗岩上的铜像仍保持着议会演讲的姿态。湘西老城的书院遗址里,游人们常对着重修后的漳江阁匾额驻足——遒劲楷书写着宋教仁青年时代的诗句,而江风过处,犹带书剑铿鸣。在一百年前,我太爷爷的好友宋教仁是被谁安排一个日本人在上海火车站开枪杀害,我是有不同于我的太爷爷的看法。赋诗一首《武不如文 文不如政》:

荒唐岁月荒唐梦,

报国情怀屁不如。

文化空传正能量,

谀歌惟颂祖龙居。

可怜自顾无方向,

偏好亲征入子虚。

金句若能成伟大,

使人何苦读诗书。

作者简介:刘冠凡,男,1958年生,湖南常德市人,中共党员,东北师大教育系毕业,湖南省中小学教育整体结构改革实验课题组副组长,湖南省优秀教师,曾在长沙湖南第一师范、湖南农大继教院等任教,曾任湖南省防洪总指挥部办副处长。北京世界家风大会组委会执行主席。

喜欢作者

喜欢作者