——观上官会平《七十变法》作品有悟

人物名片:官会平(上官会平、上官辉平、苦乐斋斋主):国家一级美术师,中国书法家协会会员,湖北省书法家协会理事,湖北省美术家协会会员。曾分别在美国、法国、澳大利亚,台湾和香港、武汉、北京荣宝斋、浙江温州、深圳等国家和地区成功举办书画作品展。师承著名书法家黄亮,著名学者、诗人、书法家吴丈蜀,著名画家周韶华。作品在国内外多次展览和获奖。

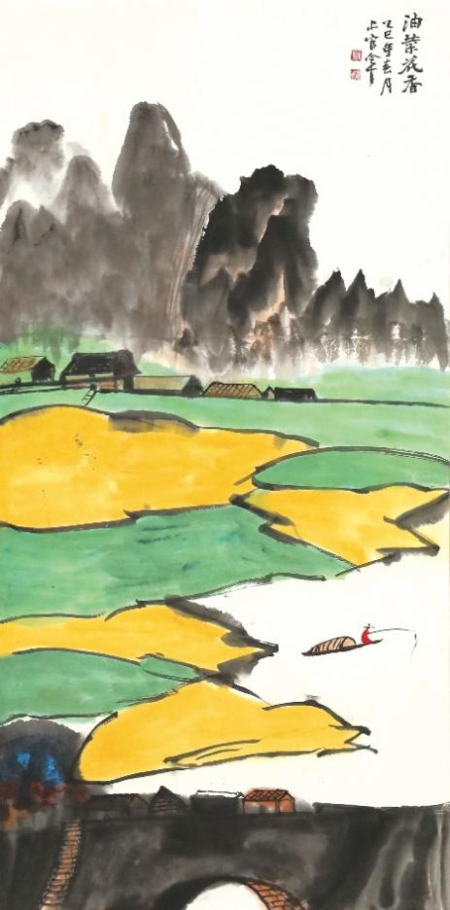

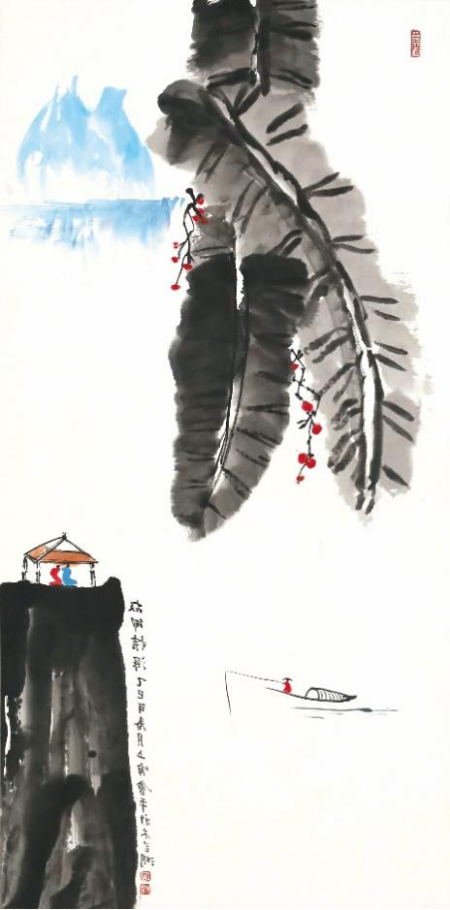

观看上官会平先生的《七十变法》系列作品,心有所触。这些熔铸传统精神与当代意识的作品,分明是上官会平先生与时代同频共振的脉动之作,是艺术家个体思考与时代宏大叙事呼应后,迸发出的个性化宣言。

孔子在《论语·为政》中曾精辟地指出人到七十的道德修养境界:“七十而从心所欲,不逾矩。”这句话不仅是人生境界的哲学概括,更在上官先生的艺术实践中转化为一种精神象征——上官先生在七十岁的时候,打破了艺术创作中“传统”与“现代”的二元壁垒,这是许多人一直在寻求突破却一辈子都无法完成的壮举。在“从心所欲”的自由表达中,始终恪守着艺术规律的“矩”,完成了一场震撼人心的、个人的文化突围。

一、变法的哲学:从传统积淀到道器合一

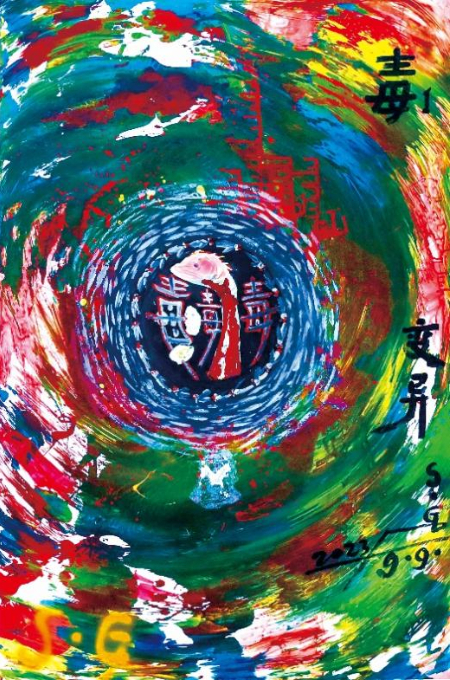

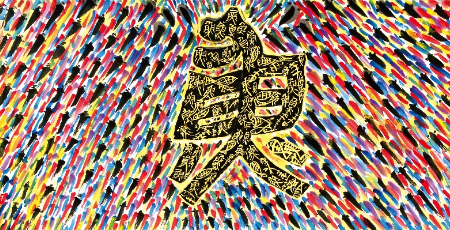

上官先生之“变法”,绝非技艺层面的改良,而是建立在对传统书画“道统”的深刻认知与文化实践之上。他数十年如一日锤炼笔墨,非为守成,乃为积蓄突破的势能,构成了“变法”的精神根基。“七十而从心所欲”,是需要以毕生修为作为前提。上官先生的变法同样是传统积淀后的必然迸发——他在《毒》系列中运用油画技巧营造多维立体感,绝非对西方形式语言(如毕加索的立体主义)表层挪用,而是将中国传统绘画“散点透视”与西方现代主义空间观念相融合,创造出“多个图像多个角度的立体感”, 其浓墨重彩与油画肌理的交响,是“道寓于器”,是“道器合一”的哲学实践。

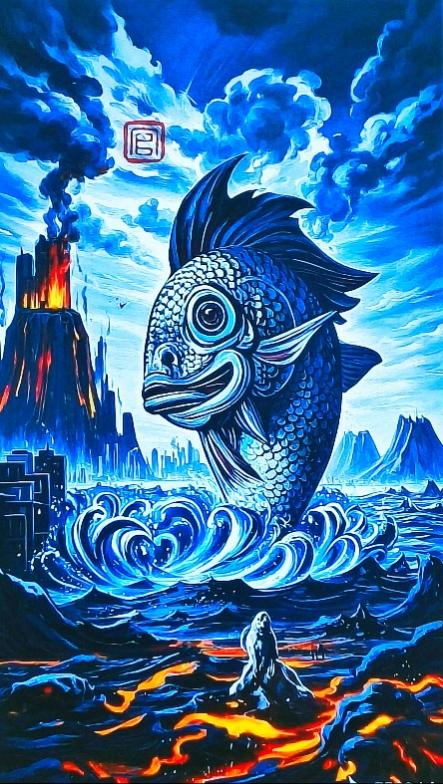

《毒》系列是上官先生这次“变法”作品集的开篇之作。以其中“核污染之毒”为例,上官先生以浓墨重彩勾勒变异海洋生物的扭曲形态,同时通过油画肌理表现辐射污染的视觉冲击,传统笔墨的“写”与现代技法的“塑”在此形成张力,恰似庄子“庖丁解牛”中“技进于道”的当代诠释——既保留了中国画“以形写神”的写意精神,又通过跨媒介表达拓展了艺术的社会批判维度;让“源于生活高于生活”的创作原则在现代语境中焕发新生,让观者在视觉震撼中感受到“艺术使现实凸现出意义”的审美价值。

二、题材的觉醒:社会担当与生命哲思

上官先生的“变法”具有思想深度的突破,在于他将艺术创作与时代命题深度绑定。他选择天灾人祸、生物变异等“世象”作为题材,本质上是对艺术社会责任的主动承担。在核污染、新冠病毒等全球性危机面前,他以画笔为“武器”,将“腐败之毒”、“气候变暖之毒”等抽象概念转化为极具视觉冲击力的艺术形象,呼应着孔子“士不可不弘毅”的担当精神。

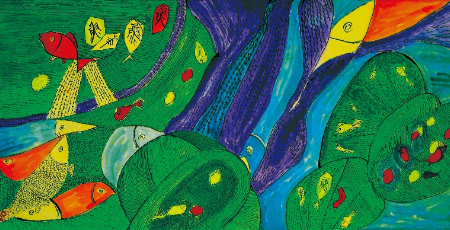

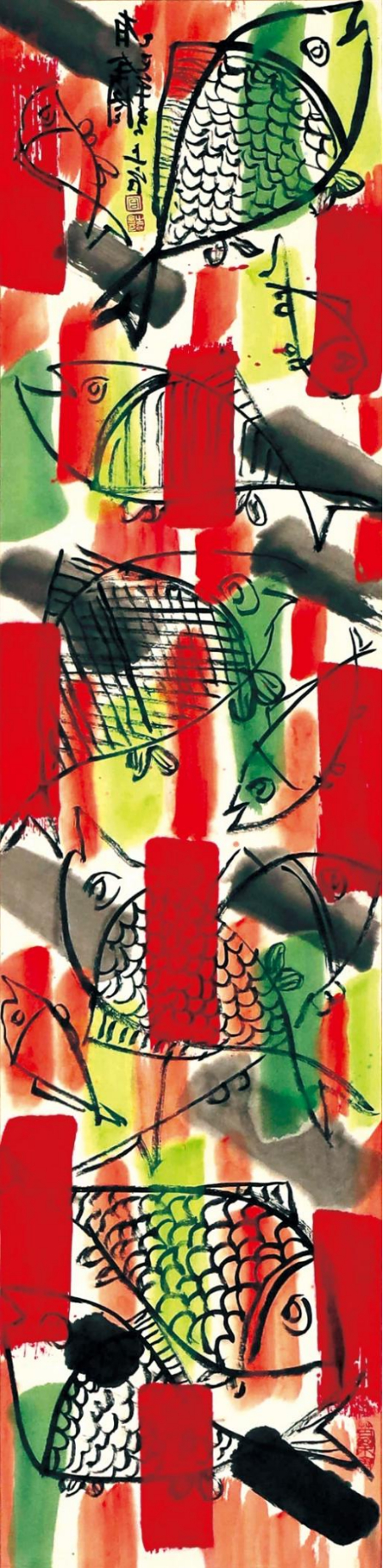

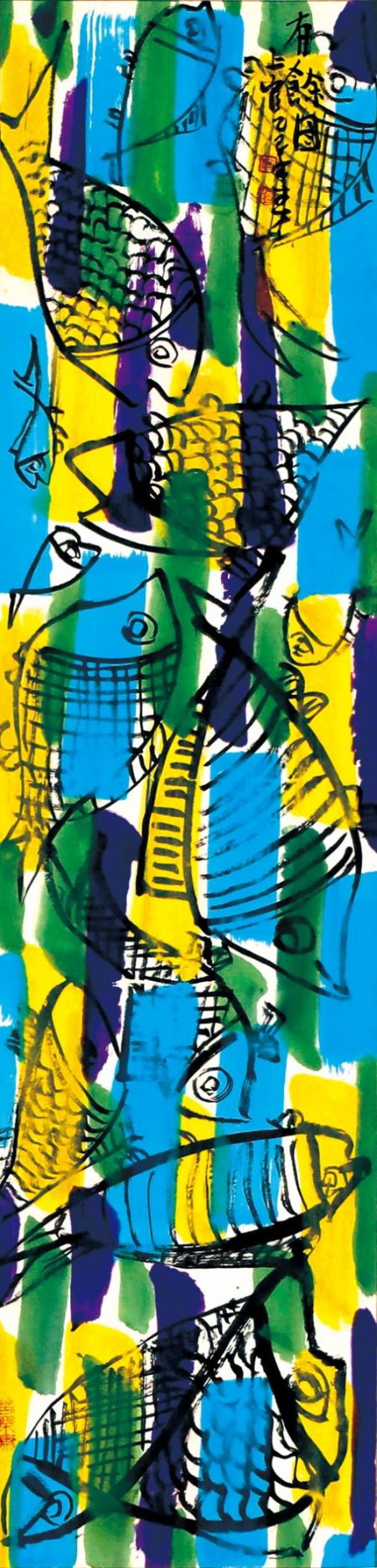

《欢乐》系列的抽象鱼则呈现了另一重哲学思考:人与自然的关系是人类社会最基本的关系。上官先生通过“似像非像”鱼的形态,打破了写实绘画的表象束缚,将“鱼之乐”从具体的物象中解放出来,升华为一种生命自由的精神符号。这种从具象到抽象的转变,恰似禅宗“看山不是山”的认知跃迁——他观察鱼儿“翻滚起舞”的生命状态,却超越了对生物形态的描摹,用极简的线条和色彩营造出“言有尽而意无穷”的东方美学意境,让观众在想象空间中完成对生命灵性的共鸣。这种创作理念,正是对传统“文以载道”文人画“逸品”境界的现代演绎。值得品味的是,上官先生在多幅画作中通过反传统的“不留白”等手法激活观者的想象参与,实践着中国画“意境”营造的当代表达。

三、创新的路径:形散神聚的艺术重构

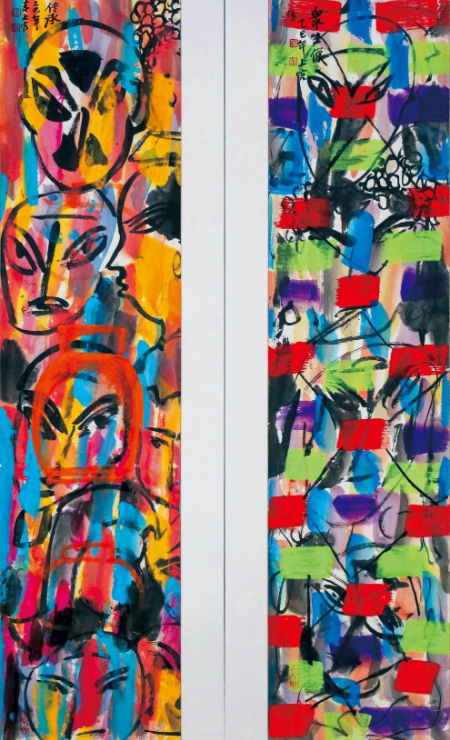

上官先生的创新实践,为当代艺术提供了一条极具启示性的路径。他拒绝“传统”与“现代”的简单二元对立,坚持在两者之间进行动态融合,在传统与现代所谓的“泾渭”之间,真正做到了“出入自由”。在《戏里戏外》等作品中,他以变形的人物“脸谱”形态揭示都市生活的精神困境,画面看似“形散”,却始终以“正知正觉的文化思想”为统领,这种“神聚”的创作理念,恰是对中国画“以神统形”传统的深入理解和践行。

从艺术本体论角度看,上官先生的“变法”触及了当代艺术创新的核心命题:如何在多元文化语境中建构具有主体性的艺术语言。他提出的传统与现代“相互交融推动绘画艺术不断前行”的观念,实质是通过艺术思维的开放性,实现对“艺术语言的包容性、艺术主题的多义性”的探索。在处理“小题材、大写意”时,他将传统笔墨的“自由性、适意性”与现代艺术的思想性相融合,使《老来乐》等作品既保留了文人画的雅趣,又注入了对当代人精神困境的反思,这种“旧瓶装新酒”的智慧,超越了形式创新的表层,实现了艺术本体的深层重构。

四、变法的启示:延展了艺术生命的宽度

社会对“七十岁”的刻板印象是应当无欲无求,颐养天年。上官先生却用实践告诉了我们:七十岁可以是精神创造的巅峰。这种践行具有双重意义:

对个体而言,它释放了被年龄禁锢的精神潜能,让艺术在持续“变法”中走向精深。这证明艺术生命的深度与广度,可以在持续的自我“变法”中无限延展。

对社会而言,它激活了“银发智慧”的现代转化。《七十变法》中传统笔墨的当代转化,恰是这种智慧的视觉实践。

上官先生他钓鱼,他吹电吹管,他旅游,这实则印证了一句古话:功夫在诗外。同时也给我们以启迪:艺术创新从来都不是无源之水,而是需要以深厚的文化积淀和强烈的生命意识为根基。

将《七十变法》置于更广阔的视野,其意义在于:在“传统断裂焦虑”和“全盘西化”论调之外,它展示了一条基于自身文化脉络进行渐进式艺术探索的路径。它有力地证明了“创新”不必以彻底否定传统为前提,而可以是对传统的批判性继承和创造性转化。其核心在于艺术家主体对传统的深刻理解力、对时代问题的敏锐判断力,以及将两者熔铸为有效视觉语言的转化能力。

当我们反复观摩上官会平先生《七十变法》作品,看到的不仅是一位艺术家的个体突破,更是一个艺术家在艺术风格转型期的自我对话。上官先生以“七十变法”的豪迈壮举证明:真正的艺术创新,永远是对传统精神的当代诠释,是对时代问题的审美回应,更是对人类命运的终极关怀。

上官先生的实践,为思考中国画的当代命运、艺术家的创造性、以及传统资源在全球化时代的转化策略,提供了宝贵的讨论样本。其未来的探索,值得持续关注。

愿上官先生的艺术探索继续为我们照亮传统与现代之间的精神通路,在“从心所欲不逾矩”的境界中,书写更夺目的光彩!

2025年7月4日

作者简介:张海龙,笔名老海,作家,编剧。

喜欢作者

喜欢作者