——记国际友人史沫特莱在武汉抗战中的贡献

史沫特莱是一位美国无产阶级的女儿,她出生在美国密苏里州奥斯古德镇一个极贫困的家庭。从小就养成了不畏强暴、追求正义的坚强性格。1928年,她经过一位共产党朋友的介绍,以《法兰克福日报》记者的身份来到中国。自从抗日战争以来,史沫特莱女士一直在陕北八路军随军采访。从1928年到1938年,史沫特莱在中国的十年中,她一直以同情中国革命和支持中国抗日战争闻名于世。写出了《中国人的命运》(1933年)、《中国红军在前进》(1934年)。向世界报告中国共产党和红军的战斗经历。

1938年,南京沦陷,史沫特莱从山西八路军总部过黄河、经洛阳来到武汉。国民政府仓皇撤退武汉,只有17辆车运载军用物资,每辆车上只载了半车药品。当时抗日的八路军和国民党军队同样缺医少药。抗日伤兵得不到及时治疗。史沫特莱在武汉码头上,目睹在长江、汉水停靠的木船上,伤病员无人照料,只能躺在自己的便溺和血泊中挣扎。而战斗在鄂豫皖的新四军更是缺少医药和医生。那时,止痛药和消炎药最为紧缺。

1937年“七七事变”,中国全面抗战爆发,国民政府撤退到武汉。作为新闻记者,史沫特莱要为中国抗战取得更多的国际援助。她便从陕北来到武汉。作为中国人民反对日寇侵略的历史见证人,史沫特莱一到武汉,就在许多进步团体的安排下,到处宣传中国人民英勇抗战,宣传八路军英勇抗日,呼吁国际友人支援中国抗战,以便为中国抗战取得更多的国际援助。

1938年1月14日。他向汉口新华日报记者发表公开谈话,介绍日本侵华的严竣形势。

1月23日,他应汉口青年记者协会的邀请,向中外记者介绍自己在八路军总部的采访见闻,呼吁向前线提供援助。

1月28日。在中国妇女团体联合会“纪念淞沪抗战六周年”举行的茶会上,继斯特朗讲话之后,史沫特莱用平型关大捷和阳明堡战例证明,中国抗战必胜。汉口鄱阳街有一座“基督教中华圣公会教堂”是史沫特莱在武汉最初的居住之地,鲁兹主教和他的女儿弗朗西斯小姐把她安排在一间便于写作的房间里。

一天夜晚,史沫特莱身穿军装、外罩医务人员的白大褂儿,在房间里踱步。弗朗西斯小姐走进房来,看着他疲惫而忧郁的脸色,问道:“亲爱的艾格尼丝,你好像有什么心事?”史沫特莱便向他叙述八路军在华北英勇杀敌,缺医少药的情况,眼泪不禁夺眶而出。弗朗西斯听后,眼睛也湿润了。弗朗西斯说:武汉有不少有钱人,我要请这些有钱的人们来替八路军募捐。于是她们把宁静的“圣公会教堂”布置一新,邀请在汉的国际友人前来参加鲁兹主教的茶话会。

史沫特莱首先以激昂的声调唱了《最后的关头》,然后介绍了八路军在华北的抗战形势,介绍了八路军抗战英雄事迹。当场就有人主动捐款,更多的人是随后把钱和支援物资送到教堂。几天以后,史沫特莱、斯特朗陪鲁兹主教一起到武汉八路军办事处,把10300元捐款交到当时正在武汉的八路军副总司令彭德怀手中,弗朗西斯还说:我们听了史沫特莱女士“关于八路军和华北游击队在华北英勇抗战的情况,使我们对中国人民热爱国家的诚挚精神极为钦佩”;“我们还计划派一个代表团,在一二星期内前来慰劳,拟再送上1000双手套、线袜和布鞋,至少再募集一万元和300百磅药品送来。”同时苏联红十字会也捐款33万元,为中国伤员和难民购买药品。我们试想一下,从武汉发出的这些稀缺药品和物资,对处于医药极为困难的八路军来说,可真是雪中送炭啊!

史沫特莱 斯特朗和鲁兹主教把药品送到八路军驻汉办事处

1938年2月上旬,在史沫特莱的安排下,由鲁兹主教的女儿弗兰西斯小姐组成的国际代表团一行八人,冲破重重阻扰,到达山西八路军总部。史沫特莱还同“国联”派来中国的卫生专家顾问鲍西格博士接洽,争取援助。“国联”派出的专家鲍西格说:“你将成为20世纪的南丁格尔。”史沫特莱说:“从某种意义上讲,我认为八路军是中国胜利的希望,全世界都应当向他们伸出援助之手。”在史沫特莱和中国红十字会医疗队各级人员的努力下,到1938年夏秋之交,已经有34个医疗分队活动于武汉外围的河南、湖北、湖南、江西前线支援中国抗战。她还说服了美国大使馆的武官史迪威上校,美国海军陆战队的军官卡尔逊上尉支持中国人民;白求恩大夫、柯棣华大夫来华支援中国抗战,1938年途经武汉,也是由史沫特莱代表中国红十字会医疗队接待,并把他们送往延安。

1938年10月中旬,史沫特莱随中国红十字会医疗队撤退长沙,临行前夕,周恩来同志在珞珈山的寓所接待了她。周恩来说:“疾风知劲草,你对中国革命的支援,我们永远难以忘记。”

1939年,新四军鄂豫皖挺进纵队领导机关驻在湖北大洪山。12月一天夜晚,史沫特莱来到大洪山,他会见了挺进纵队领导人李先念、朱理志、陈少敏、陶铸同志,由朱执一向她介绍,新四军在鄂的领导们同她一一握手。陈少敏听了史沫特莱的事迹后说:“在中国的传说里,本领高强的人都有分身术,齐天大圣孙悟空把身上的毫毛一吹就变成了很多齐天大圣,你要是会分身法,能变成很多史沫特莱就好了。”说的大家哈哈大笑。

新四军鄂豫皖纵队领导左1李先念 右1陈少敏。史沫特莱摄

1940年1月,史沫特莱来到鄂豫皖挺进纵队的野战医院。她看到比起两年前的武汉,这里的医疗条件更为艰苦得多。这时太平洋战争还没有爆发,美国在武汉还有领事馆。因为史沫特莱有红十字会的身份,她写了一封信给美国驻武汉领事馆戴维斯,请他为新四军获取更多的援助。

农历除夕前,史沫特莱让新四军野战医院医务主任孙光珠化妆进入武汉,把史沫特莱的亲笔信送给美国领事馆戴维斯先生。戴维斯起初感到很为难,因为他们的人员和物资已经撤退到重庆。孙光珠说:“日本军队占领了半个中国,到处奸掠烧杀,我们不愿当亡国奴,已经组织起来在武汉外围作战,史沫特莱女士介绍我来向贵方寻求医生和药物,望领事先生大力支持。”戴维斯深受感动,便以举办“中国农历除夕晚会”为由,邀请欧美友好国家的领事馆人员和宗教、医务、文化教育界的朋友到美国领事馆聚会。戴维斯说:“这位孙先生是史沫特莱女士派来的代表,毕业于长沙湘雅医学院,现在前线服务,让他向我们讲话。”这样孙光珠通过国际朋友的帮助,把搜集到的药品都集中起来加以伪装,他把纱布一层层裹在身上,外罩一件黑色长袍。其余物质由两个脚夫挑着,上面盖着萝卜、青菜,利用日本军换岗的期间空隙,克服重重困难,把药品送往新四军驻地。

新四军鄂豫皖纵队野战医院女护士。史沫特莱摄

史沫特莱后来回忆说,自从武汉沦陷以后,我是第一个过长江深入敌后的新闻记者。(答《阵中日报》记者问)。而当新四军鄂豫皖游击队在武汉外围掀起抗战烽火时,她是第一个来到这里报道的外国记者,是最早向国际报道这里的抗日游击战争,写出了报告文学《中国在反击》。

新四军鄂豫皖纵队在行军中。史沫特莱摄

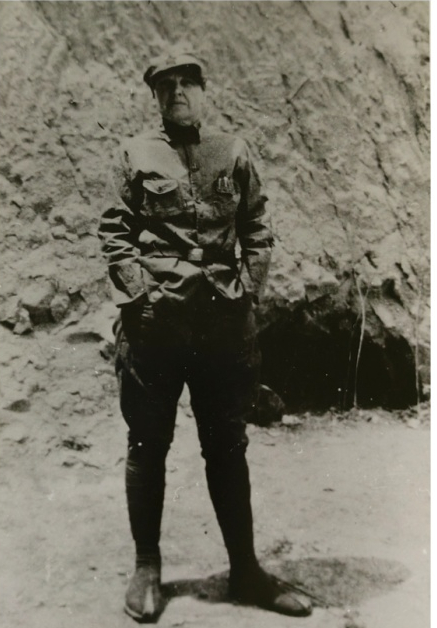

在陕北采访时,在史沫特莱的请求下,朱德总司令允许她穿上八路军军服,她虽然没有亲自拿枪杀敌,但是她也曾出生入死、历尽艰辛地为中国、为湖北抗日的新四军筹集战地急需的医药物品,为红军安排国际医疗队,积极为中国人民抗战和反法西斯战争贡献力量。正如周恩来所称赞的“疾风知劲草”。在纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们深深怀念这位伟大的国际主义战士。

史沫特莱身着军装的照片

历史并不是过眼云烟。湖北武汉人民永远不会忘记伟大的国际主义友人史沫特莱女士。1984年10月,在华中工学院院长、“武汉三S研究会”会长朱九思的领导下,我作为常务副会长参与举办了全国首次《史沫特莱在中国》学术研讨会。数千人参加开幕式,国际友人路易.艾黎、马海德、爱泼斯坦,湖北武汉党、政、文化教育各界人士,著名作家丁玲、黄钢、陈明、艾瑄等与会。会议进行了三天学术讨论。与会者盛赞史沫特莱在中国人民抗日战争中的重大贡献。她晚年写的《伟大的道路——朱德的生平和时代》成为世界经典报告文学作品,这也是我党我军重要的艺术化历史文献。她曾把自己写的《中国在反击》稿费捐献给抗日医疗队,1950年临终前写下遗嘱:将《伟大的道路》稿费和遗物全部转交给朱德将军,遗体安葬在中国大地上,葬礼上要高奏《义勇军进行曲》。朱德同志亲笔为她题写墓碑“中国人民之友 美国革命作家 史沫特莱之墓”。这位异国的反法西斯战争巾帼英雄就永远安息在她为之战斗的中国大地上。 (蔡根娣校阅)

【为纪念中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年而作】

作者简介:尹均生,华中师范大学文学院教授,中国作家协会、湖北省作家协会会员,曾任华中师范大学出版社总编辑,武汉“三S”研究会常务副会长、湖北省国际友人研究会会长,获国务院颁发政府特殊津贴专家。为中央党刊《求是》杂志荣誉第一读者,华中师范大学斯诺研究中心主任,“中国国际报告文学研究研究会”名誉副会长。著编有《国际报告文学的源起与发展》、《斯诺》评传、《纪念史沫特莱》《写作学概论》、《20世纪永恒的红星》、《文苑萍踪》等18种。获“湖北省出版名人终身荣誉奖”,“全国首届报告文学理论奖”。

喜欢作者

喜欢作者