——长沙人刘代云与京城张百熙的血脉姻亲

张百熙遗照

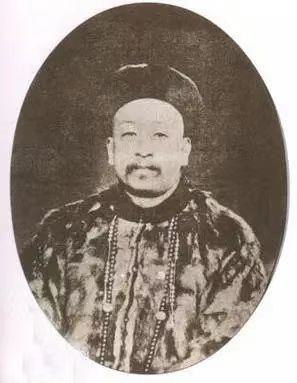

刘代云画像

在晚清风云激荡的历史长河中,有两位人物虽身份迥异,却因血脉姻亲与时代使命悄然交汇-一位是官至尚书、执掌学务、开创中国近代教育新局的张百熙,另一位是出身湘军、位卑未敢忘忧国的七品小吏刘代云。他们的命运通过婚姻纽带相连,也折射出那个变革时代士人阶层的家国担当。

张百熙(1847–1907),湖南长沙县沙坪乡人,字野秋,号菊生,清末重臣,更是中国近代教育制度的奠基者。他历任工部、吏部、户部、邮传部尚书,尤以1902年被任命为“管学大臣”而彪炳史册。庚子事变后,清廷痛定思痛,推行新政,兴学育才成为当务之急。张百熙临危受命,主持拟定《钦定学堂章程》(壬寅学制),继而于1904年推动颁布《奏定学堂章程》(癸卯学制),首次建立起系统、完整的近代学制体系。他重建京师大学堂(今北京大学前身),延聘名师,引进西学,倡导“中学为体,西学为用”,为中国现代高等教育制度奠定基石,因而被后世尊为“中国近代教育之父”、“中国现代大学之父”。

刘代云(兄长)和张百熙(学弟)在京师大学堂为同事

而刘代云(1834年三月初三生),字复旦,湖南湘军系统出身,虽仅为七品官员,却秉持湖湘士人“修身齐家治国平天下”的精神传统。他娶张百熙之妹张氏为妻,二人结缡于咸丰年间,门第相配,志趣相投。张氏(1852年四月初八生)出身书香仕宦之家,知书达理,持家有道,卒于1901年九月十三日,葬于宁乡市老粮仓,与夫合茔,守望百年。

刘代云从张百熙倡办的京师大学堂师范馆回家,担任宁乡县县丞,主管文教卫工作。

刘代云与张氏育有一子——刘甘棠(1877年生),承继家风,1895年投笔从戎,投身军旅。其时国势日颓,列强环伺,刘甘棠胸怀报国之志,积极参与革命活动。1904年华兴会在长沙成立,他毅然加入;次年华兴会并入同盟会,成为反清革命的重要力量。辛亥鼎革,民国肇建,同盟会改组为国民党,刘甘棠始终坚守信念,矢志救亡图存。

1939年9月,在抗日战争关键战役——长沙保卫战中,刘甘棠以国军将领身份奋勇抗敌,壮烈殉国,被追认为抗日英烈。他的一生,从晚清军旅到民国抗战,贯穿了中国近代最动荡也最觉醒的岁月,彰显了一位湖湘子弟的忠勇与担当。

刘代云和张氏的儿子-抗战英烈刘甘棠

回望刘代云与张百熙两家姻亲之谊,不仅是一段家族联姻,更是一种精神传承的象征。张百熙以教育启民智,播下现代中国教育的种子;刘代云一门则以血肉之躯践行救国理想,前赴后继,无愧家国。一个是制度的缔造者,一个是信仰的践行者,二者交相辉映,共同书写了湖湘文化“经世致用、敢为人先”的壮丽篇章。

历史长河奔流不息,唯有精神不灭。今日我们追忆刘代云与张百熙,不只是追溯一段家族往事,更是铭记那个时代无数仁人志士如何在风雨如晦中点亮灯火,为民族复兴铺路架桥。家是最小国,国是千万家。讲刘代云和张百熙好家风故事,也是要实现教育强国梦。

作者简介:刘冠凡,男,1958年生,湖南常德市人,中共党员,东北师大教育系毕业,湖南省中小学教育整体结构改革实验课题组副组长,湖南省优秀教师,曾在长沙湖南第一师范、湖南农大继教院等任教,曾任湖南省防洪总指挥部办副处长。北京世界家风大会组委会执行主席。

喜欢作者

喜欢作者