程远斌近照

人物名片:程远斌,湖北天门人,中共党员。1982年毕业于荆州地委党校,2006年加入中国作家协会,曾兼任《湖北作家》主编。文学创作成果丰硕,著有长篇历史小说《荆楚枭雄陈友谅》《大汉皇帝陈友谅》(上、下集),诗歌散文集《天门山纪胜》,诗集《巴山楚水处处情》,理论著作《民族文化大州建设论》。

在文化收藏与研究领域,他深耕不辍。自1963年起致力于湖北陶瓷收藏,至今已坚守半个多世纪,现藏湖北陶瓷器物一万余件。他不仅系统性提出并完善“湖北陶瓷”概念,更全面查清其历史脉络与分布状况,通过开展一系列宣传研究活动,持续提升湖北陶瓷在全省乃至全国的影响力与行业地位。2013年,因其突出贡献,被武汉文化遗产协会授予“古代艺术品收藏家”称号。

第五章 楚亭铭烽火,文墨铸丹心

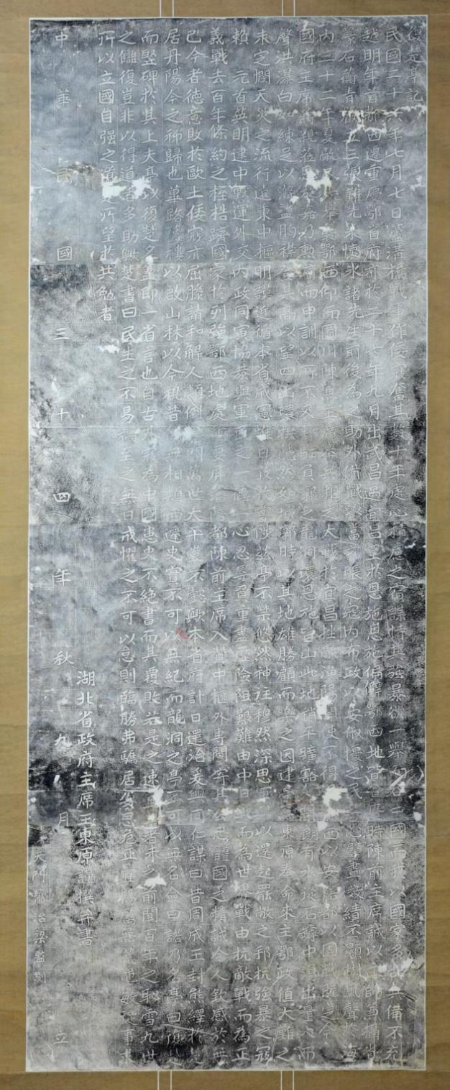

当拓片上的字迹在父亲的笔记本上清晰绽放时,《复楚亭记》背后那曲熔铸着文墨与热血的抗战壮歌,也随之在1943年的荆楚大地上缓缓铺展。这方被称作“湖北抗战第一碑”的铭文,从不是文人案头的闲笔,而是以青石为纸、以钢刀为笔,将鄂西会战的炮火、省府西迁的坚韧、军民同心的赤诚,镌刻成永不褪色的精神坐标。

这篇铭文的诞生,始于一场捍卫家园的生死较量。1943年5月,日军为打通入川通道、威胁陪都重庆,大举进犯鄂西,战场横跨宜昌、长阳、恩施等十余县。石牌要塞前,中国军队与日军展开白刃格斗,战士们抱着“人在阵地在”的决心,用血肉之躯筑起江防屏障;磨市山野间,土家族、苗族群众组成“梭镖队”“担架队”,顶着炮火为前线运送弹药、抬送伤员——军民同心织就的血肉长城,让这场历时两月的会战终以歼敌万余人、粉碎日军战略图谋告终。鄂西会战的胜利,像一束光穿透了战争的阴霾,也让迁驻恩施的湖北省政府下定了决心:要建一座亭,立一方碑,把这场胜利、这份坚守,永远刻在荆楚大地上。

亭址选在恩施城制高点,登亭可俯瞰清江如练、武陵如黛,亦能远眺江汉平原的方向——那是湖北的腹地,是军民一心想要收复的故土。亭名“复楚”二字,掷地有声:既直白道出“复我荆楚故土”的愿景,更暗合楚地“虽九死其犹未悔”的坚韧文脉。

建亭的同时,撰文之人定为时任湖北省政府主席的王东原。这位儒将早年就读于北京师范大学,后毕业于保定军校,1944年履职鄂省主官,此前曾任国民党中央干训团副教育长、教育长。

抗战时王东原随省府西迁恩施,亲历“省府驻山乡,弦歌不辍响”的岁月,为歌颂陈诚主政恩施的作为,亲撰《复楚亭记》并三易其稿。726字碑文全无空泛抒情,开篇述省府迁恩施的颠沛,继而铺陈陈诚等人“外御寇、内安民”的务实作为,终以《楚书》古训收尾,融个人情怀与家国大义于笔墨。亭额“复楚亭”三字亦由其亲题,与碑文相映,铭刻下战时记忆。

经王东原手书后,碑文由省政府主任秘书萧治梁监督刻石,彼时碑文被送到恩施当地最有名的石匠班子。石匠们连夜搭起工棚,先将碑文拓在青石上,再握着钢刀细细雕琢——刻“战”字时力道沉猛,似要劈开硝烟;刻“安”字时笔触温润,藏着对百姓的牵挂,每落一刀都要对着原文反复核对,唯恐破坏了文字里的气韵。当复楚亭在山头拔地而起,当《复楚亭记》碑文与复楚亭同立,这里便成了战时湖北的精神地标。它让每一个途经此地的人都记得,这片土地上曾有过怎样的浴血抗争,荆楚儿女心中曾燃烧着怎样的家国赤诚。

彼时谁也未曾想,数十年后,这方碑刻会毁于岁月侵蚀,而当年石匠拓印的碑文“底本”,竟会经金氏两代人冒死守护、再遇父亲这般执着寻访者,最终成为延续这段抗战记忆的“精神火种”,在八十年后重焕荣光。

第六章 一纸拓片,半生眷念

这颗“火种”,便是父亲寻得的《复楚亭记》拓片——于他而言,这从不是一张冰冷的宣纸,而是镌刻着岁月温度、土地深情与民族气节的“老友”。每当夜深人静,他总爱从樟木箱里取出拓片平铺在案头,指尖抚过修复后补缀的蚕丝纸,碑文里“外备战以当方张之寇,内布政以安俶扰之民”的字句,仿佛瞬间化作1943年的炮火与硝烟:前线战士的呐喊、后方百姓的舂米声、王东原撰稿时的烛火,都顺着墨痕在眼前鲜活起来,爱国的热流与奋斗的豪情便在胸中滚烫涌动。而那块1996年偶遇的“思危”残碑,就立在拓片旁,成了案头永不褪色的座右铭,时刻提醒他“见繁花亦思风雨”,以碑文里“惕厉无荒,黾敏从事”的态度,走好人生每一步。

这纸拓片的珍贵,早已被时光与专家共同印证。2004年5月,父亲带着它赴武汉,专程拜访朱俊英研究员(湖北省文物考古研究所研究员)和吴晓松主任(湖北省博物馆学会副理事长)。两位先生戴上老花镜,就着窗边的阳光反复端详,指腹摩挲着拓片边缘的磨损处良久,叹道:“这是串联‘抗战爆发—省府西迁—鄂西大捷—复楚亭修建’的战时‘活档案’!258厘米的巨幅尺寸全国罕见,王东原的文、石匠的刻,皆是精品。如今原碑已毁,它就是当之无愧的‘湖北抗战第一拓’!”

这份珍贵背后,是拓片与父亲、与恩施十余载的深度交融。在恩施的日子里,清江的碧波漫过他的晨跑路线,土苗山歌飘进他的书房,战时省会的烽火记忆与当地人“能负重、不驼背”的坚韧,顺着拓片的纹路,一点点融入父亲的生命。他在这里整理抗战史料,因推动民族文化保护与抗战记忆传承,获评“全国民族团结进步奖模范个人”;建国七十周年时,他捧回中央颁发的国庆纪念章——那天夜里,他特意将纪念章放在拓片旁拍照,拓片上的“复楚”二字,与奖章的光芒相映,像在见证一段精神的传承。

2005年5月,父亲奉调湖北省作家协会。离开恩施的前夜(2005年5月7日),他彻夜未眠,写下散文诗《我愿长作恩施人》,次日在州茶话会上诵读:

《我愿长作恩施人》(散文诗节选)恩施,多么善美的名字,如一颗璀璨的明珠,镶嵌鄂西,在我心底,你的蕴含再不仅仅只是物产富饶,风光绮丽。肥沃的土地,还需辛勤的耕耘,生长希望的所在,也许贫瘠!面对你热情真诚意志坚韧的恩施人民,面对你山一样重重叠叠的故事,面对你永远闪耀中华的众多抗日遗迹,让我领悟了多少人生真谛!恩施人能负重,但他们从不驼背; 他们的骨头最硬,从不屈膝卑躬! 是他们祖祖辈辈以背山的姿态,春种秋收,在天地之间敲响得得杵韵,一路高歌!一笔清江,是他们日夜滚涌的血脉,是他们永不褪色的名片,是他们激流涌进的象征!恩施,你山一样高昂的头颅,总向远方,总向高处! 你跨越漫漫长夜,必然后来居上! 我愿意,长作恩施人!

“恩施人能负重,但他们从不驼背”的字句,既是对这片土地的礼赞,也是拓片所承载精神的生动注解。这份眷恋并未因离开而褪色:2012年恩施筹建“抗战历史陈列馆”,父亲请摄影大师按原拓尺寸制作巨照展出;2019年告老还乡回天门,又将拓片纳入“楚天舒十八坊休博园”的天金香博物馆,让更多人触摸到那段烽火岁月。

结语

从1996年清江畔偶然滚落的“思危”残石,到金家先辈冒死缝入棉被、两代接力珍藏的经年拓片,再到抗战胜利80周年之际,陈列馆中照亮观者眼眸的巨幅影像——这纸《复楚亭记》拓片,早已超越冰冷的文物形态,成为镌刻民族苦难与荣光、映照青史初心的“活态史诗”。

这浸着先辈热血与赤诚信仰的民族记忆,终将以拓为媒、以史为鉴:当年,抗日将士于枪林弹雨中鏖战守土,用血肉之躯筑起民族长城;《沉默的荣耀》里,先烈们为护家国、守大义以身殉道,令精神之光永照千秋;今日,后辈儿女循着先辈足迹薪火继志,顶住压力反对“台独”、捍卫祖国统一,凸显中华儿女的家国情怀融入血脉、代代相传。这份绵延不绝的精神血脉,与一脉相承,化作跨越时空的铁血担当,如不灭的精神火炬,照亮民族复兴的壮阔征程,指引我们循初心而行、勇毅向前,在新时代续写民族奋进的崭新篇章。

附录:《复楚亭记》碑文原文(完整标点版)

民国26年7月7日,卢沟桥战事作,倭寇奋其数十年处心积虑之宿谋,恃其强暴欲一举而吞中国;而国家以多故,兵备不充,越明年,首都西迁重庆,鄂省府亦于27年9月出武昌,过宜昌至于恩施。

恩施偏僻,鄂西地皆贫瘠,时陈前主席诚以主帅兼撮省篆,石蘅青、亚立三、张难先、朱怀冰诸先生前后为之助,外备战以当方张之寇,内布政以安俶扰之民。苦心擘画,效绩丕显,树风声于海内。

32年夏,敌又大举袭鄂西,仰而图川。陈兼主席举兵拒之,大战于宜昌,挫敌渔阳关,使不得逞。鄂西以安,陪都以固,战既定。今国府主席蒋亲莅恩施,嘉乃勋庸,而申训以所不及,暂住负郭之龙洞。

环恩施皆山,此地稍平旷豁然开朗,有水从石罅中涌出,量大而声洪。瀑白如练,足以涤荡胸襟。登其高以望,四山环拱,隐然如城郭。时以其地雄胜顾而乐之,因建亭焉。

东原奉令来主鄂政,值大难之未定,悯天灾之流行,远秉中枢明谟,近循本省成宪,惟日孜孜,尝徙兹亭,不禁悠然神往,穆然深思军兴,以还起罢敝之邦,抗强暴之寇。

赖元首英明,建中默运外交内政,同寅协恭,与军民之一德一心,忍辱负重,尽力险阻艰难。由中日战而为世界战,由抗敌战而为正义战,去百年条约之桎梏,跻国家于列强。

鄂西地处冲要,屏藩陪都,陈前主席入赞中枢,外专间寄其公忠体国之精诚,令人钦感于无已。今者德意败于欧土,倭寇亦屈膝请和,解人类倒悬,开万世太平,岂不懿欤。

本省府计日还治,爰于同仁谋曰,昔周成王封熊绎于楚,居丹阳,今之秭归也。筚路蓝缕,以启山林,以今视昔祷,无相类,西迁史实不可以无纪,而龙洞之亭不可以无名,佥曰诺,乃名亭曰复楚而树碑于其上。

夫亭以复楚名,盖及一省言也。自古外寇为中国患,史不绝笔,而其覆败若是之速且甚者,未知前闻。百年之耻雪,九世之仇复,岂非以得道者多助欤。

楚书曰: 民生之不易,祸至之无日,戒惧之不可以怠,则临胜弗骄,居安思危,正宜惕厉无荒,黾敏从事,求所以立国自强之道,是所望于共勉者。

湖北省政府主席王东原谨撰并书中华民国三十四年秋九月立天门萧治梁监刻

作者近照

作者简介:砚之(笔名),研究生学历,现任职于某家三甲医院,从事临床医疗工作。

喜欢作者

喜欢作者