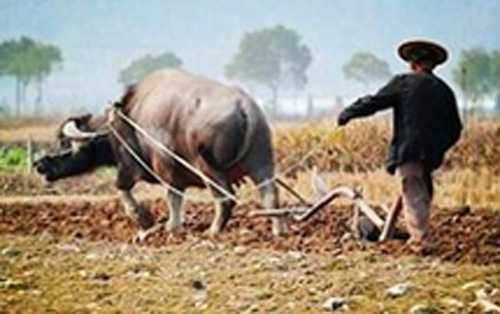

编者按:犁、耙、耖、辊、车等,是古往今来乡村最主要的劳动工具。但随着时代的变迁,尤其是当前农村现代化进程的加快,这些器物正逐惭逝去。作家周镇明观察之细微,并赋予这些器物人性化,用点点滴滴的琐事将这些器物串将起来,便有了呈现在我们眼前的一幅昔日乡村风景画,愈品愈让人留连不已。本网特予以连载,以飨读者。

犁

这具饱经沧桑的犁,此刻它落寞地躺在结满蜘蛛网昏暗的旮旯里,像一位风烛残年的老农,蜷缩在墙隅回忆着流逝的岁月。《释名》里说:“犁,利也。利则发土,绝草根也。”然这张犁,它坚硬的镵尖已被柔软的泥土磨得失去了锐角,钝得像把平铲了——我不知道它耕了多少地才把它消磨成这般?时间的老水已把犁身浸得通体黝黑,有如炭木。手腕粗细的犁尾像一道虹,曲线优美,上面有几枚浅浅的疤瘤,如绽开不败的花骨朵。但下面的犁床却腐了,用手轻轻一抠便有灰黑的木屑落下。我知道,这是它古老的记忆粉尘。

犁虽是农具,却身世显赫。古籍《易经·系辞》云:“神农氏作,斫木为耜,揉木为耒;耒耨之利,以教天下。”——看,它竟出自神农帝之手,是纯正血统的“皇族”!只是在那时,它的名字还叫“耒”和“耜”,后来后稷的孙子叔均,教老百姓用牛拉着犁耕地,后人便这才取名为“犁”。

犁是从农人身躯上延伸出去的四肢,水是它的血,泥是它的肉,田埂是它的脊骨,而牛,则是它的父亲。

然而农人于犁却有着十分复杂的情愫:因生存而依赖,因劳累而厌憎。在我少时,我的父亲不止一次揪着我的耳朵根叮嘱我:甩掉犁尾巴,做个有出息的人!

我相信,这句话普天之下的农民父亲都曾对儿子说过。只不过这话太过沉重,它承载了累代累世祖辈的希翼,淤积了五千余年,如同犁的历史一样漫长。

农人使用犁的熟稔犹如使用自己的手足,然于它的构造却未必研究过。倒是唐朝那个叫陆龟蒙的诗人,不务正业地写了篇《耒耜门》,从此被奉为描述犁具的圭臬:

“耒耜,农书之言也!民之习通谓之犁。治金而为之者,曰犁镌、曰犁壁;断木而为之者,曰犁底、曰压镶、曰策额、曰犁箭、曰犁辕、曰犁梢、曰犁评、日曰犁建、曰犁搬。……进之则箭下,入土也浅……。”

作为一个诗人,陆龟蒙是失败的——这篇《耒耜经》盖过了他的诗名。然正是“不务正业”成就了他,如果没有《耒耜门》,陆龟蒙这个名字或许会湮没在灿若星河的唐代诗人名录里。

文人未经农事,不知稼穑之苦,在他们看来,在斜风细雨中披蓑戴苙犁耕是多么一件富有诗意和情趣的事儿,于是歌之咏之绘之。如唐人钱起在《南溪春耕 》诗云:“荷蓑趣南径,戴胜鸣条枚。溪雨有余润,土膏宁厌开。沟塍落花尽,耒耜度云回。谁道耦耕倦,仍兼胜赏催。日长农有暇,悔不带经来。”张继亦有《闾门即事》一诗:“耕夫召募爱楼船,春草青青万项田。试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。清明谷雨紧相连,浸种春耕莫迟延。”

当然也有农夫劳苦而叹怜的,其悲悯之情跃然纸上。“雨足高田白,披蓑夜半耕,人牛力俱尽,东方殊未明。”(唐·崔道融《田上》)。同代的彦仁郁在《农家》一诗中也写道:“夜半呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行,时人不识农家苦,将谓田中谷自生。”宋人华岳的《田家》诗也云:“鸡唱三声天欲明,安排饭碗与茶瓶,良人犹恐催耕早,自扯蓬窗看晓星。”不过我最喜欢的还是清人陈恭尹的《耕田歌》,其直白如画,稚子可读:“春日至农事始,鸡未鸣,耕者起。”

农人耕穑劳苦,历代诗人皆有咏叹者,不过到了清朝,就连康熙、乾隆两位皇帝也来凑热闹,赋诗为犁作歌以示亲民重农:“宿雨初过晓日晴,乌犍有力促春耕,田家辛苦哪知倦,更听枝头布谷声。”“土膏初动正春晴,野老支筇早课耕,辛苦田家惟穑事,陇边时听叱牛声。”但写犁最过具体传神的,还是元人王祯,他在其《东鲁王氏农书·耒耜门》中作诗云:

“犁以利为用,用在耕夫手。九木虽备制,二金乃居首。弛张测深浅,高庳定前后。朝畦除宿草,暮坡起新亩。”

在我的故乡荆南,犁皆是曲辕犁。按陆龟蒙所言,其由犁铧、犁壁、犁底、压镵、策额、犁箭、犁辕、犁评、犁建、犁梢、犁盘等11个零部件组成——这些名字令我这个种了二十多年的田“老农”也分察不出——不过我知道我故乡的犁分为犁、铧犁两种。

板犁可耕旱田,亦可耕水田,但多用于草皮地、新垦地之垦耕(即所谓“起新亩”者),故较为粗壮牢固。若与铧犁类较,板犁是开疆拓土的武上,而身材修长的铧犁则是温婉贤淑的仕女。一阳刚,一阴柔,是农具家族中的伉俪。

板犁的犁底上套有一铁鏆头,头尖锐,边锋利,若配也大力气水牛,犁地真个如快刀切豆腐。鏆头上又一铁铋耳(又名犁耳,作翻土用)置于其上,背靠犁箭(铋耳后面有一小铁环,农人将麻绳从中穿过,绑系两个结实的桑木棍子,然后一左一右地将棍子镶系在犁马椅根部,故铋耳纹丝不得动。)。鏆头拱起泥坯,铋耳将泥坯卷覆在一侧,很少被堵塞纠缠。此时农人头戴斗笠,掀衣敞怀,右手扶着犁尾,左手拖着鞭子,裤腿儿也不卷,凭它拖在水里泥里,飘飘地荡着。嘴里则叼着一根香烟,那烟头儿粘在上唇上,一翘一翘的,却怎么也掉不下来,像粘着502胶水。有时不忘哼几句乡曲儿,貌甚闲睱,浑无做农活的苦累样。

铧犁多用于翻耕:板犁将绿肥田或板子田耕头遍后,上水浸泡几天,待绿肥或草腐烂了,再用铧犁耕第二遍。田耕得次数越多,田就越熟。

在诸多农活中,耕地确实是一件相对较轻松的事儿。不过耕一天下来,也累得够呛:人像鬼打墙似的在地里转圈,直转得腿乏筋软,身子就像一条浸水的布匹,绵沓沓地支撑不起。

在一个村子里,总有那么几个喜欢挖田拱界的小家子气的庄稼汉。譬如我们周庄的舒义华,别看他五大三粗的像座山坯子,心眼却小得像针尖儿,专贪小便宜。有一年春耕,他把邻田土平的田界边犁去一半,土平见了,自是燥不过,斥骂为土匪。舒义华也不恼,笑嘻嘻地说:“这田界不是我耕的,是犁耕的。”气得土平张口结舌,说不出话来。俟到翌日清晨,土平把牛牵将来,依然把田界还原了,舒义华一把揪住土平衣胸,恶狠狠地吼道:“哪个叫你耕我的田的?”土平瓮声瓮气地回道:“这田界不是我耕的,是牛耕的。”舒义华一股无明业火“腾”地冲将上来,挥拳就打。土平人虽憨朴老实,如今被人欺到头上,便也以命相搏,两人在水田里纠缠滚打,弄得泥人也似。那舒义华虽是横蛮,却敌不过土平力大,那脸被土平按到泥浆里,若不是劝架的人拉开,怕是要活活呛死。只不过苦了那张犁,就在二人泥一身浆一身在田里殊死扑腾时,那牛受了惊,把一张老桑树犁生生嘣断,狂奔去了。

利之所至,无所不摧,以至牛犁分家,呜呼痛哉!

作者近照

作者简介:楚云,本名周镇明,湖北人。曾在兰州军区某部服役,退伍后,在家乡任民办教师多年,后羁旅岭南,从事媒体等工作。主要作品有长篇小说《土地》、长篇乡土散文《失落的周庄》、长篇人物传记《一代象棋宗师杨官璘》等。

喜欢作者

喜欢作者