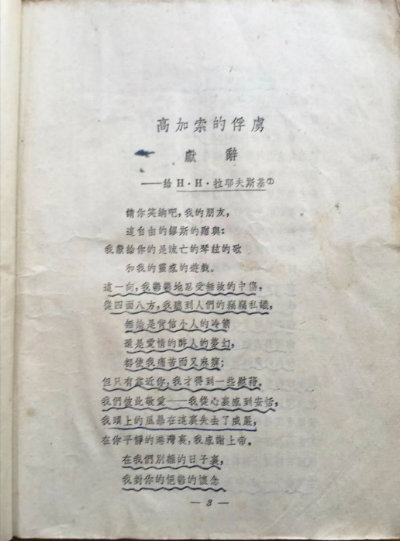

飞机还未在圣彼得堡降落,我已读完了《高加索的俘虏》,隐约觉得第一次读懂它结尾的意蕴。俄罗斯小伙重获自由,爱他救他的车尔吉斯少女却消失了——“她不在山脚,也不在岸上/一切死寂……在沉睡的水边/只听见微风轻轻的呼唤,在月色里,在汹涌的河中/连荡漾的水纹也消失不见。”

这次俄罗斯之旅,带上普希金两本长诗诗集——《高加索俘虏》和《青铜骑士》,完全是刻意而为。不可想象,没有普希金,涅瓦河的波涛会有深远的涟漪?许多可能丢失的,如果连这样的机缘都不去重温,那就难得拾回了。

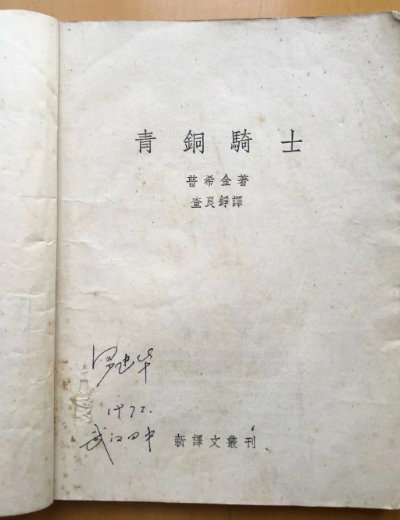

普希金,在那么并不适宜的时间,那么适宜地与我相遇。1971年,朦朦胧胧接触《普希金文集》不久,就在中学图书馆旧书堆中,发现了《高加索俘虏》和《青铜骑士》,那种不舍的神情,一定触动了管理图书的黄老师,不然他怎么会挥手示意“带回家慢慢看吧”,从而有了它们今天不远万里“重返故乡”。

时光流逝快半个世纪,15岁的小子成了63岁的小老头,从来不曾想过,我能在普希金徜徉过的涅瓦大街漫步,在普希金讴歌过的彼得大帝雕像前驻足。

涅瓦河

彼得大帝是俄罗斯的一个巨大存在,因为普希金,他挥剑跃马的形象,定格为青铜骑士,化身为史诗传奇——“那里,在空茫的海波之旁/他站着,充满了伟大的思想/向远方凝视”。圣彼得堡这个新帝都,由彼得大帝下令“投石而筑”,从沼泽滩涂中拔地而起,整个儿就是他的纪念碑,而青铜骑士犹如一个视点,供人从这儿出发仰望。

本网副总编代新元与罗建华在莫斯科胜利广场留影

当我手握《青铜骑士》,选择好几个角度与青铜骑士合影时,多么希望它的背景不是金顶教堂的圆顶,而是有一座普希金雕像与之重叠。当年,我曾有心扣留一本破书不还,它前面散失了好多页,插图“普希金纪念碑”恰好作了“封面”,诗人满头的卷发、沉郁的目光和飘逸的风衣,让我爱不释手。这个纪念碑,比之彼得大帝,有着另外的分量,重重压在人类的精神史上。鬼使神差,我也捎带一册《彼得大帝》而来,但安排在回程的夜航上消遣,算作对他开疆拓土的一个回想。

大巴在圣彼得堡转悠,始终没见着普希金纪念碑。叶卡捷琳娜宫外的皇村应该有的,普希金在这儿读完贵族中学,一下车,年轻的留学生导游随手一指,游客呼唤着“普希金”“普希金”,兴奋地涌向一座雕像拍照。我发现,雕像戴着贵族时尚的假发套,断言这不是普希金,普希金一贯张扬他非洲血统的黑卷发。

找到皇村花园,老远看见绿荫丛中的雕像,就是他,普希金斜坐在椅子上,右臂托着头遐想,浪漫气息中多了沉静气质。1811年到1817年,他在皇村从12岁长到18岁,这个年龄段,同我结识他的年龄段高度重合。去一旁“全俄普希金博物馆”探寻他的青葱日子吧,可惜博物馆闭馆,激动的脚步转换为怅然回首,向雕像再行注目礼,念想记得起来的诗句。偏偏,这是《我的墓志铭》——“这儿埋葬着普希金/他和年轻的缪斯、爱情与懒惰/共同消磨了愉快的一生/他没有做过什么善事——可是在心灵上/却实实在在是个好人”。

《我的墓志铭》,普希金写给自己,正是在皇村,只是16岁,不料一语成谶,注定了这首诗轻松诙谐中的悲凉意味。相比之下,彼得大帝的荣耀无处不在,冬宫、夏宫和叶卡捷琳娜宫,明晃晃缭乱眼花的无数珍宝,说它价值连城?还是说它富可敌国?好像都不够。但它凝固、沉睡、囚禁在那儿,甚至可以说就是地上古墓的殉葬品。普希金留下真正的不朽,溪泉一样漫流,暴风雪一样远啸,可以滋润苦难,也可以激活创造。它是另一种巨大财富,同样无可估量,只称普希金“俄罗斯诗歌的太阳”,肯定也不够。

来到莫斯科,来到阿尔巴特街53号,普希金故居终于敞开怀抱。这幢蓝色小楼,照例越是名人越是纠缠迷团:一说它不过是普希金租住的新房,停留时间稍比蜜月长一点。1831年2月18日,普希金与娜塔丽娅举行婚礼,租下二楼5个房间,5月中旬便迁居圣彼得堡了。另一说是普希金1799年出生于此,12岁去圣彼得堡皇村读书。但他在“南方流放”结束后又回到这里,与“俄国第一美人”共筑爱巢。 历史的配料总是悬疑和猜想,都无损于它文学圣地的地位,全球的敬仰者慕名而来。

一进门,撞见主墙上普希金一幅黑白侧身剪影画像,仿佛是为了我的到来,亲切得不由眼睛轻润。太熟悉了,我有过一幅相似的《普希金在波尔金诺村》,中学时代从《普希金文集》中裁下,好长时间压在写字台的玻璃板下,也一度嵌在台灯架上的镜框中。他是我的神。

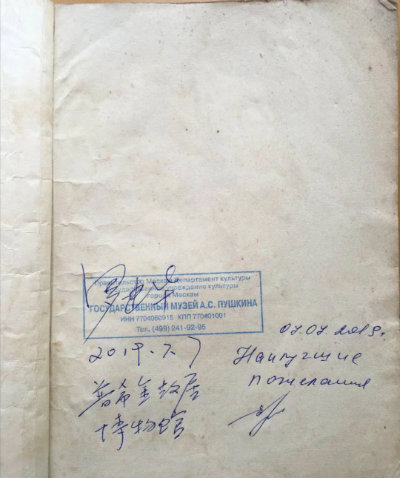

我走向前台一位女士,捧出《青铜骑士》,她看见封面普希金肖像,一下懂了,惊讶地张大眼睛,然后绽放笑容。这本诗集比我还年长两岁,平明出版社1954年第一版,查良铮译,走过65个春秋完整如初。女士在扉页摁上博物馆蓝色纪念章,刷刷写下一行俄文,导游为我翻译是“美好祝愿”。哦,“美好祝愿”,是指这本中译诗集对故居表达了“美好祝愿”,还是她对一位中国敬慕者表示“美好祝愿”?总之是美好祝愿,我穿越时间和空间,终于与普希金有了小小拥抱。

普希金故居展现十九世纪的原貌,犹如踏入了诗人殿堂,各具神韵的雕像和画像,传递普希金特有的精神气质,你除了呼吸他的呼吸,还能做什么呢?要不,隔着玻璃,与他灵气飞扬的手稿无言对话?

二楼每个房间,引导参观的工作人员,全是表情端庄、举止优雅的俄罗斯祖母,仿佛从普希金时期走来,与故居的古老庄重那么协调。当看到几位俄罗斯参观者也是祖母时,她们轻声交谈的风仪,更使氛围显得谐和有致。而楼下门厅,坐着一排男女中学生,静静等候参观,神色安详带点儿敬畏般的局促。

参观普希金故居的俄罗斯人

我们吟诵《假如生活欺骗了你》的一代人,早已淡出青春季,不能奢望乘坐的列车,窗外仍是往昔的白桦树。也感叹,现在十五六岁的孩子,好多只知普京而不知普希金,是把诗人中间的一个字,无意漏掉了吧?

走出普希金故居,正是阿尔巴特大街的美好傍晚,对面矗立着普希金与娜塔丽娅携手的青铜雕塑,浪漫风情中挟带市声喧嚣。这儿有可爱的年轻画家、乐手和诗人漂着,他们陪伴普希金,支开画摊写生,抱起吉他弹唱,跳上台阶朗诵……

2019年7月25日于武汉香江花园

作者在普希金及其妻雕像前留影

作者简介:罗建华,媒体人。曾供职于长江日报报业集团,系集团班子成员。曾任武汉晨报总编辑兼总经理、集团办公室兼党委办公室主任。2016年退休。高级编辑(正高三级),享受市政府专家津贴。曾获中国新闻一、二、三等奖各一,获湖北省第三届新闻名人提名奖、武汉市五一劳动奖章。省市作协会员,发表出版中篇小说《钢铁不会流泪》、巜臭戏篓子》、中篇纪实巜中国京剧咏叹调》、巜“孔子热”实况剪辑》、报告文学巜邓小平重启高考之门》、巜七二0事件平反记》、巜世纪大审判回眸》等,散文随笔集巜太阳只有一个》等作品百余万字。

喜欢作者

喜欢作者