——在长江国家文化公园研讨会上的演讲

一、家住长江边

2007年11月5日,中国第八届艺术节在武汉举行,湖北省的艺术家为本届艺术节奉献了一台精美酣畅的大型舞蹈史诗《家住长江边》,博得了观众及莅临盛会的艺术家们的赞赏,这台舞蹈史诗获得了本届艺术节的金奖。两年后,这台节目又随着湖北省政府交流团赴台湾演出,更是收获了台湾观众的激赏。谢幕半小时还不能结束,台上台下,观众与演员一起跳动,一起歌唱。我坐在观众席上,左边是吴伯雄,右边是蒋孝严。蒋孝严站起来,与我先是握手,后是拥抱。他对我说:“大陆来台演出的节目我看过不少,都很好,但最好的还是你们的《家住长江边》,我从没有看过如此精彩的演出。”蒋先生的话让我高兴,也让我欣慰。

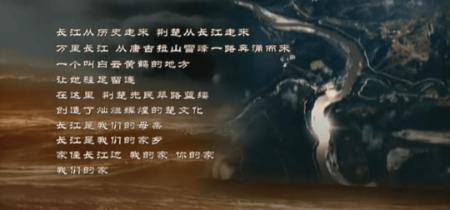

我是《家住长江边》的主创者之一,负责五场歌舞的串词及主题歌的创作。

让我记忆犹新的是这首主题歌词的创作。那是2007年盛夏的8月。我的母亲去世了,我回老家奔丧。时任省宣传部文艺处处长的罗丹青先生给我打电话,说有一件急事儿要与我沟通。罗丹青是《家住长江边》的总策划,也是总协调。我说,我最少要为母亲守孝七天才能返回武汉。他说,我等你。第七天的上午十一点我回到家中,刚要收拾行李,罗丹青电话来了,他说:“你回来了吗?”我说:“回来了。”他说:“我上来请你。”我问:“你在哪里?”他说:“我在你楼下。”没过三分钟,丹青出现在我家门口,我随他下了楼,乘他的车子到了水果湖邦可餐厅。我们一边吃着煲仔饭,一边聊他所说的急事儿。他说,《家住长江边》主题歌的歌词现在还没有着落,总导演赵明与音乐总监王原平两位都很着急。我问丹青:“他们二位,还有你,对歌词有什么要求?”丹青说:“不要空洞的赞美长江,要把长江与老百姓的生活联系起来,长江与老百姓,应该是母亲与儿女的关系。”我点点头,接受了这个任务。

第二天,我把歌词给了丹青,他表示满意。他又给了导演赵明与作曲王原平,他们都很满意,《家住长江边》这首歌就这样诞生了。

那一天下午,与丹青分手后,回到家中,我几乎不假思索写下来开头的四句:

家住长江边,

一天又一天;

家住长江边,

一年又一年。

父亲手中的橹啊,

摇起了太阳红;

母亲手中的篮啊,

采下了月儿弯。

写这几句时,我眼前晃动着我的父亲和母亲的影子。那一刻,长江母亲的形象,就是我刚刚离世的母亲的形象。后来,虽然歌词中的父亲与母亲变成了哥哥与妹妹,但引发我创作灵感的,依然是母亲与父亲。永久的离别才会有深沉的伤痛,深深的伤痛才能酿出浓浓的感情。在母亲的遗像前,我才能理解,什么叫提起泪水洒江湖;在铁血男儿面前,你才知道,什么叫扛起长江走大山。

二、自然与文明是两个不同的概念

当热爱成为一种时尚,用来标榜自己高贵的时候,你会从所有人口中,都听到热爱这个词,甚至越是灵魂丑陋的人,越会叫得响亮。

我不敢说我对长江的爱是无处不在,如影随行。但至少我不是功利的。我可能不执着,但我单纯。一个年近古稀的人还说自己单纯,你们可能觉得可笑。我不是一个世故的人,不世故就是单纯。我不是那种半路出家的单纯,而是把少年的单纯保持到今天。

大家都知道李白在当涂采石矶,醉酒后跳江捉月的故事。其实,李白是病死在当涂。但后人不肯接受旷代大诗人郁郁而终的结局,天纵英才,让坐在唐诗艺术峰巅上的李白,飞身跃下长江,与波光同在,与月光同在。跳江捉月的故事,让我想到17世纪法国数理科学家、思想家布莱兹·帕斯卡尔的话:“即使宇宙毁灭人时,人仍比它的毁灭者高贵,因为他知道自己正在死亡,而宇宙对它的胜利浑然不觉。”

自然与人,也就是长江与我们的关系。所有的语言,所有的感情用之于长江,它都不会回应。长江不是文化,但它孕育着文化;长江不是哲学,但它昭示着哲学;长江不是诗歌,但它是诗歌的温床;长江不是生命,但它是生命的源头。

热爱长江,不是说给长江听的。而是单个的人向人类这个群体作出的表白。有的人会给长江一个狂野的拥抱,有的人会把长江当成自己的图腾。有的人是理性的,有的人是知性的,但更多的人是感性的。诗人笔下的长江更多是多姿多彩,回味无穷。

李白的长江是:

两岸猿声啼不住,

轻舟已过万重山。

杜甫的长江是:

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

白居易的长江是:

日出江花红胜火,

春来江水绿如蓝。

刘禹锡的长江是:

人世几回伤往事,

山川依旧枕寒流。

苏东坡的长江是:

大江东去,浪淘尽,

千古风流人物。

毛泽东的长江是:

万里长江横渡,极目楚天舒。

不管风吹浪打,胜似闲庭信步。

无论是在长江,还是在长江众多支流诞生、成长、衰老与死亡的人们,是政治家、哲学家、文学家、艺术家还是科学家、教育学家、史学家、企业家;是不可一世的人物还是默默无闻的农民,毋庸讳言,他们(当然也包括我们)都是长江的过客。长江是无穷无尽的时空中诞生的一个奇迹。一代又一代的我们,并没有能力创造这个奇迹。我们的责任是守护这个奇迹,记录这个奇迹。守护就是敬重自然,记录就是传承文化。

比之长江本身,人类记载它的历史是短暂的。无论是东方还是西方,人类开始有意识地记录自己的事件与轨迹,不会超过三千年。更可悲的是,人开始珍重自己的经历时,却想当然的将自然作为历史的配角。通常认为,文字的产生就是文明的产生。西方的历史学之父希罗多德记录历史来源于宗族与战争的考察;中国历史学之父司马迁撰述历史来源于他对王朝与君主的研究,这导致了东西方历史学的分野。但有一点是共同的,希罗多德与司马迁都没有超越人的范围来探讨历史,他们引导人类进入信史时代,但这个信史的客观性,依然让人怀疑。在浩瀚的时空中,地球只是一粒微尘。而地球由无数生物,无数微生物以及山脉、河流、丛林与沙漠,更有着比陆地更为辽阔的海洋,它们构成了自然,人类构成了文明。文明比之于自然,其智慧与科技的空间显得非常狭小。中国远古的圣贤,提出“天人合一”的概念,天即自然,人即文明。自然与文明的和谐相处,这才是历史的真谛。

如果我们从“天人合一”的观念出发,就能理解长江对于我们自身生命的意义。

自然是一片净土,人出现了,净土就消失了;我们一方面呼唤净土,另一方面,我们又加入到破坏净土的行列。自然与文明的冲突时时都在发生,“天人合一”的智慧,还远远没有成为人类的共识。

三、长江文明的提法值得商榷

基于以上的认识,我认为长江文明这个提法值得商榷。同样,黄河文明也值得探讨。文明是人类的行为,长江与黄河是自然的一部分。中华文明这个论断是准确的,因为中华是族群的概念。在长江流域居住发展、繁衍生息的人们,与黄河流域的人们相比,其语言表述、生活习惯、心理特征并没有明显的不同,使用同样的文字,过着同样的春节,都用筷子吃饭,男人都喜欢喝高度的白酒,女人都希望找一个顾家的丈夫,如此等等。这些都是中华文明的特质,而非长江与黄河独有的特点。

但长江文化这个提法是可以的,文明是一个更加广大的概念,一个大的文明中,有各种各样不同的文化,在某一种文明的框架内碰撞、交流、融合与发展。甚至可以说,文明是形而上的,因而它是抽象的,是一种规律的发现与总结;而文化则是形而下的,是具象的,是我们生活的表现,是一种欲望的满足与发展。打个比方,人类需要住房,这是文明;但蒙古人住帐篷,陕北人住窑洞,南方人则住瓦房,这是文化。如果我们说文明自信,那是对规律发现与把握的自信;我们说文化自信,则是对我们生存方式与生存能力的自信。

从哲学层面上探讨,长江与黄河都属于同一种文明,即中华文明。两条河流同样都是中华民族的母亲河。她们平等而独立地创造了不同的地域文化,但却共同地孕育并创造了中华文明。所以,两条河流在文化的呈现上,是同质不同表。

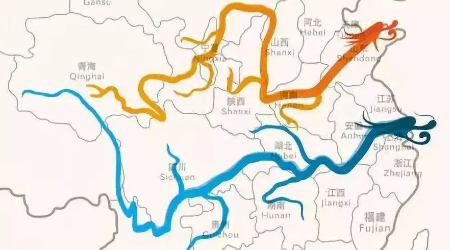

排名世界第五,总长度为5464公里的黄河;排名世界第三,总长度为6300公里的长江,都发源于青藏高原,自西向东注入海洋。中国的伟大首先在于山川的伟大,被称为世界屋脊的喜马拉雅山,它既是世界的圣山,更是中国的祖山,长江与黄河就诞生在它的怀抱里。

根据中医的理念,人体内有奇经八脉,最重要的是任脉与督脉。任脉行于人的前腹的正中线,其脉多次与手足三阴及阴维脉交会,总任一身之阴经,故称“阴脉之海”;督脉行于背部正中,其脉多次与手足三阳与阳维脉交会,总督一身之阳经,故称为“阳脉之海”。

套用这个中医理论,长江与黄河便是中国的任督二脉,前腹的任脉是长江,后背督脉是黄河。腹为阴,背为阳;阴为柔,阳为刚。阴阳平衡,刚柔相济,这是中国的大风水,大风水中的大格局。世界上的长河并不少,但一个国家同时拥有两条贯彻始终的长河,则只有我们中国,这是造物主对我们祖国的恩赐。我们祖先中的的圣贤说:一阴一阳谓之道。充满阳刚之气的黄河与弥漫着阴柔之美的长江,合起来就是道。这是道理的道,也是道路的道。我们赞美这个道,就是赞美中华文明;我们守护这个道,就是守护长江与黄河。

四、一整条长江都装在你的心里

2007年,我应邀在北大讲堂作了一场名为《荆楚文化精神》的学术报告。在报告中,我提出一个观点,长江的上游、中游与下游,分别呈现出三种不同的文化形态,上游是巴蜀文化,中游是荆楚文化,下游是吴越文化,三种文化培养的人才也不尽相同,巴蜀出鬼才,荆楚出天才,吴越出人才。我国的地形西高东低,两条长河的落差都在五千公尺以上,这就导致两条长河的上游天荒地老,中流万壑奔雷,下游澄波千里。在上游,生存的法则是感悟,在感悟中敬畏,顺其自然;在中游,生存的法则是竞争,在竞争中选择,开拓未来;在下游,生存的法则是发现,在发现中行动,创造时代。黄河的下游是圣贤之乡,先秦诸子百家多半在那里诞生。长江下游是财富之乡,巨商大贾很多人都说着吴侬软语。

在冥想中寻找生命真谛的人,是鬼才;在奋斗中万死不辞的人,是天才;在生活中励精图治的人,是人才。长江与黄河有多么的曲折,我们的历史就有多么的艰辛;而创造历史的人们,无论是鬼才、天才与人才,他们自觉或不自觉地吸吮着母亲河的乳汁,积蓄力量与智慧,建造中华文明不朽的圣殿。

我爱长江。我家门口的一条小河,是长江支流的支流,这条支流既是我的欢乐之水,也是我的悲伤之源。平常的时候,这条河流是温顺的,水流是平缓的、清澈的。我常常随着母亲来到河边,她濯洗衣服,我在水中玩耍。我喜欢听母亲用棒槌捶打衣服的声音,我喜欢荇草中惊慌逃窜的小鱼。但是,每年的春汛、夏汛与秋汛,小河山洪暴发,常常冲毁堤坝,我的小伙伴也偶尔会被浑浊的波浪卷走。第二天,或者更长的时间,会在下游的某个地方找到他们的尸体。这条小河让我懂得了对死亡的恐惧。母亲不会溺毙自己的孩子,但母亲河往往会做这种绝情的事情。我们与母亲河相生相克,她孕育着我们,有时也会加害于我们,学会和她相处是一种感恩,也是一种智慧。在这种相爱相杀的境遇中,我们走过了世世代代。

世,是一个又一个的王朝;代,是我们永在繁衍的家族。生活在长江流域的人们,应该永远铭记,正是这一条大河,培植了我们无比宽阔的家国情怀。

六年前,玉树地震之后,我带着我的家人去了那里。在海拔将近五千米的地方,我们参观了三江源(即黄河、长江、澜沧江)纪念碑,尔后,我们到了长江的上游通天河,在河边,我的六岁的小孙子捡到了一块心型的鹅卵石,他用河水洗净了石头,问我:“爷爷,这是谁掉的石头呢?”我说:“是雪山女神”,他瞪着澄澈的眼睛,看着周围晶莹的雪山说:“没看到女神呀!”我说:“雪山就是女神。”他说:“她为什么扔下这块心形的石头呢?”我说:“她知道会有一个武汉的小朋友来,就事先把这一份小礼物放在这里,希望你带回武汉。”小孙子可能知道我在骗他,但他很愿意享受这一个童话故事。他问我:“这通天河会流到武汉吗?”我说:“肯定的,这里是长江的上游,武汉是长江的中游。”小孙子又瞪大了眼睛,朝着水流的方向眺望,我知道,他想看到自己的家乡。

又过了四年,新冠疫情在武汉爆发。因为旅行的原因,我们不在武汉,而是在江苏的昆山小城住了两个半月。有一天,在一位警官的帮助下,我们离开隔离区,乘他的警车到了寂静的浏河镇,街上空无一人,长江的大堤伫立在江南二月的冻雨中,我们是它唯一的访客。浏河镇与上海的崇明岛隔江想望,这里是长江拥抱太平洋的地方,宽度超过四十里的江面,让我灰暗的心情骤然明亮。

迎着风雨,小孙子站在我的旁边,他又问我:“爷爷,这是在通天河上游流下来的水吗?”我点点头。他又问我:“它从武汉流到这里,要几天时间?”我回答:“大约一个星期吧。”

小孙子说着,又跑到大堤旁的沙滩上寻找鹅卵石。我知道,他还想再找一块心形的石头。

回来的路上,我对孙子说:“你已走过了万里长江,你比很多人幸运。”小孙子有点沮丧:“没找到心形的石头。”我说:“一整条长江都装在你的心里,你还不满足吗?”

作者近照

作者简介:熊召政 ,湖北省英山县人,1953年12月诞生于大别山区的一座温泉小镇,系中国当代著名作家、诗人、学者。已出版长篇历史小说、中短篇小说、散文、历史札记、诗集四十余部。其中政治抒情诗获1979-1980年全国首届中青年优秀新诗奖;四卷本长篇历史小说《张居正》2002年问世后,被誉为中国新时期长篇小说的里程碑,获第六届茅盾文学奖。近年来,其作品多次获得各种奖项。历时十二年精心创作的四卷本长篇历史小说《大金王朝》已创作完成并出版。其演讲录已结集出版《历史的乡愁》、《文人的情怀》及《汉语的世界》三册。系第十三届全国政协委员、 曾任中华文化促进会常务副主席、中国文联全委会委员、湖北省文联主席 、湖北省人民政府文史研究馆馆长,并兼任中国人民大学、武汉大学、西北大学、中南政法大学等多所大学客座教授。

喜欢作者

喜欢作者