—— 聆听著名作家刘醒龙《文学访谈录》新书分享会有感

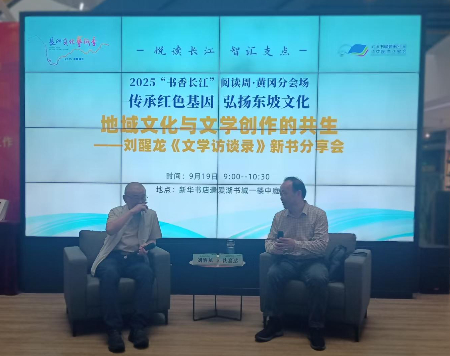

沈嘉达(右)访谈刘醒龙

刘醒龙近照

9月19日,秋高气爽,书香满城。2025年“书香长江”阅读周黄冈分会场及黄冈书展在黄州遗爱湖书城启动。启动仪式后,《地域文化与文学创作的共生》—— 刘醒龙《文学访谈录》新书分享会如期举行,黄冈师范学院教授沈嘉达担任访谈人。

刘醒龙是中国当代著名作家,1956年1月10日生于黄州区,籍贯团风县上巴河镇。1973年从英山县红山中学毕业后,他先后任水利局施工员、阀门厂工人、文化馆创作员,这些基层经历为其文学创作积累了丰富素材。他1984年开始发表作品,1993年加入中国作家协会,是中国现实主义和新乡土小说代表性作家,作品以质朴文字记录现实,聚焦人性、自然与社会变迁,以深刻洞察力著称。其作品斩获多项重要奖项:《挑担茶叶上北京》获首届鲁迅文学奖,《天行者》获第八届茅盾文学奖,《凤凰琴》《分享艰难》获《小说月报》百花奖,《圣天门口》《蟠虺》《听漏》获人民文学奖,散文《抱着父亲回故乡》获老舍散文奖,《凤凰琴》改编电影亦获华表奖、金鸡奖。截至目前,他已出版长篇小说 10 部 12 卷、中短篇小说 23 部 26 卷,发表作品累计超千万字,现兼任中国作协小说委员会副主任、《芳草》文学杂志主编。

谈及《文学访谈录》,刘醒龙介绍:“近年关于我的访谈约30次、共50万字,本书仅筛选16位访谈者的内容,约20多万字。出版时秉持实事求是原则,内容未作任何改动,确保真实可信。”

沈嘉达问他:“您在文学创作上成果丰硕,斩获诸多重要奖项,在您的创作生涯中,对您影响最大、或是将您领入文学之门的人是谁?”

刘醒龙沉思片刻后答道:“对我影响最深的应该是我的爷爷。小时候,父亲常年在外工作,我几乎每天都和爷爷待在一起。爷爷特别会讲故事,一开口就停不下来,总能把各种故事讲得生动有趣。更重要的是,爷爷常跟我说,自古以来黄冈人就有着贤良方正的品格。这句话深深印在我心里,不仅塑造了我的人生观,也奠定了我的文学观,让我养成了认真做人、认真做事的态度,这种态度一直贯穿在我的文学创作中。”

沈嘉达结合自身经历补充道:“我原来也从事创作,现在主要侧重文学理论研究。在我看来,好的文学作品必须有深刻的思想和鲜明的个性,您如何看待这个观点?”

“我非常认同这个说法。” 刘醒龙当即回应:“一个真正的作家,必须具备敏锐的洞察力,要有自己独到的见解,不能跟着别人的思路走,更不能人云亦云。就拿知青题材的小说来说,过去有很多优秀作品,比如《今夜有暴风雪》《我的遥远清平湾》《这是一片神奇的土地》《蹉跎岁月》《青春无主》等。这些作品的作者大多成长在城市,有些本身就是下放知青,他们的创作往往带有一种城市视角下的优越感。而我不一样,我生长在农村,长期在基层生活,所以我写《大树还小》时,选择从老乡的视角切入,聚焦底层人物的命运,通过他们的故事展现社会变迁中普通人的生存困境与情感纠葛,这也让我的作品有了不一样的底色。”

当被问及能否将40多年的写作生涯划分阶段时,刘醒龙笑着说:“严格来说没有绝对清晰的界限,只能大致按生活地点分三个时间段 —— 前期在英山,中期在黄州,后期在武汉。对应的创作内容也有所侧重,先后写过乡村生活、城市故事,也写过与铜器相关的题材和专业人才的经历,每一个阶段的创作都离不开当时的生活环境。”

刘醒龙给作者签名

一个多小时的深度访谈结束后,分享会进入读者互动环节。一位年轻的读者问他如何提高写作水平时,刘醒龙给出了恳切的忠告:“写作者一定要写自己熟悉的生活。文学创作,本质上是写‘小地方’里的大历史,写‘小人物’身上的大命运,在生活的缝隙里播洒光亮。比如我的作品《凤凰琴》,原型就是英山县界岭小学;《黄冈秘卷》则直接以黄冈中学为背景,这些都是我熟悉的人和事。希望大家多写作、少空谈,沉下心来扎根生活,潜心钻研写作技巧,只有这样,才能真正提高自己的写作水平。”

作者简介:易晓寒,湖北省作家协会会员,原黄冈市黄州区作家协会主席,退休公务员,喜爱写作,有部分论文和文艺作品及新闻作品在全国、省、市报刋、网络发表并获奖。已出版诗文集《爱是阳光》,主编新闻作品集《浪花集》。

喜欢作者

喜欢作者