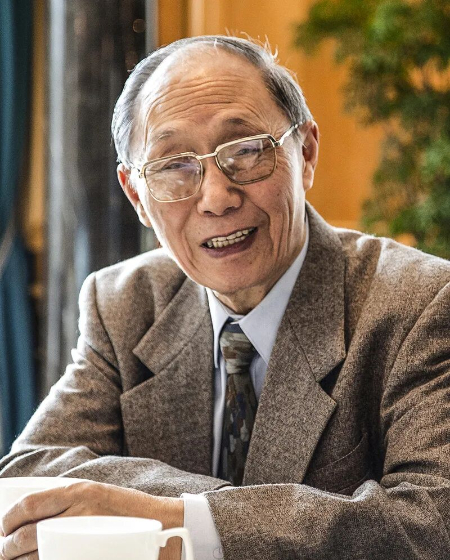

刘道玉生前遗照

今天凌晨五点钟 ,打开微信,第一条信息就是看到武汉大学原校长刘道玉仙逝的消息,非常悲痛!我和刘校长是君子之交,有好多故事一言难尽。

上世纪60年代,中苏关系破裂,他是武大派出的留苏研究生,因为维护祖国尊严,被苏方“驱除出境”并被打伤,被誉为“反修英雄”。华师党委要请他向我校师生作报告,就是我在一个晚上到他家里接他的。1975年,我借调在省教委工作时,受命到武汉大学调研武大教师的思想生活状况。是按照胡耀邦同志向中央写的“科技工作汇报提纲”的路子去的,当时他在学校担任副校长。穿着朴素,谨言慎行,走路却风风火火,没有一点校长架子。有一次他向省委宣传部长焦德秀汇报工作,我就在旁边。因为“文革”后,知识分子遭受迫害,积案頗多,要求平反,又是百废待兴。他说:我下了班,回到家门口,老师们已经排队等着我,我只好边吃饭边和老师们谈心啊!

粉碎“四人帮”后1978年,在武汉召开“全国第一次教育工作会议”。他是高等教育部高教司司长,点名要我去担任会议工作人员,任“简报组”组长。全国各名牌大学专家教授齐聚一堂,申讨”四人帮”残酷迫害知识分子的罪行。有的专家、教授发言时义愤填膺,痛哭流涕。会议期间编出了60多期简报,直接上报党中央政治局,作为中央了解知识分子真实心声的参考。

在改革开放初期,他支持武汉大学中文系筹备“中国写作学会”,我也是发起人之一,后来办了《写作》杂志,我担任常务编委。该杂志得到邓颖超同志支持并题词“努力振兴写作学科”。杂志向全国青年普及写作知识,受到广大工农兵欢迎,风行全国 ,发行量近千万册。刘校长还召集编委座谈会,要大家齐心合力把杂志办好。他看到当时全国大学只有三所大学有新闻系,而国内新闻学人才稀缺,湖北日报、长江日报竟没有几个记者是新闻专业本科毕业的。他就提出要在武汉大学开办新闻系,为此他请一位同志专门到我住的一间简陋平房征求意见。后来他又率先在武汉大学办起了“全国作家班”,当今许多著名作家都是在武汉大学进修而成名的。他和学生打成一片,在路上可以随便聊天。实践证明,他是教育领域改革开放的先锋人物。我和道玉同志在工作场合接触多,私下接触少。有一次到北京开会,我们碰巧在一个车厢,他也向我吐露了被排挤伤害的苦衷。

我们虽然不在一个学校工作,但是交集不少。总之觉得他为人正直,对党忠心耿耿,对改革开发雷厉风行,对人才求贤若渴,对同志平等待人,对学校师生呵护有加,对自己要求十分严苛。他的住房长期是两居室 ,他说等武大的老师都有了住房 我再搬家。这和有的学校领导,凡是盖好新房,书记、校长优先住进去,形成鲜明对比。

刘道玉生前的休闲时光

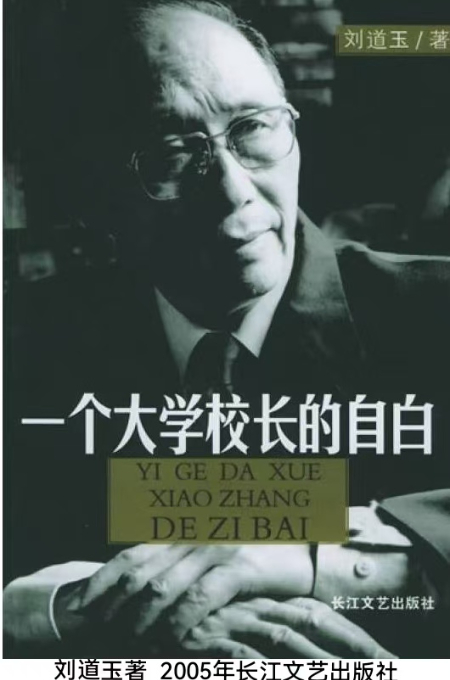

道玉同志早早退休后,老伴眼睛不好,两人常常相扶着到菜场买菜。他依然心心念念祖国的教育事业,开办过民办外语学校,在报刊上发表了许多教育改革的文章,提出来许多有价值的建议,为全国同行称赞不已。晚年虽然住进了养老院,仍然笔耕不辍,为教育改革建言献策,写出了好几本著作。道玉同志可以说,把一生无私奉献给中国的教育事业,不求名利,不求显达,虽然经历坎坷,但初心不改,践行习近平总书记提倡的现代知识分子要继承先贤“为天地立心,为生民立命”的精神。他不愧是新时期中国知识分子的楷模。

斯人已逝,风范长存。我和道玉同志相识60多年,他是大学校长,我是普通教师,不敢说是挚友,但因为年纪相近,而所作所为又有天壤之别的同辈人,对刘道玉同志的先行,万分悲痛,只有长歌当哭!愿道玉同志在天之灵安息!

(2025.11.8.于桂子山)

作者近照

作者简介:尹均生,华中师范大学文学院教授,中国作家协会、湖北省作家协会会员,曾任华中师范大学出版社总编辑,武汉“三S”研究会常务副会长、湖北省国际友人研究会会长,获国务院颁发政府特殊津贴专家。为中央党刊《求是》杂志荣誉第一读者,华中师范大学斯诺研究中心主任,“中国国际报告文学研究研究会”名誉副会长。著编有《国际报告文学的源起与发展》、《斯诺》评传、《纪念史沫特莱》《写作学概论》、《20世纪永恒的红星》、《文苑萍踪》等18种。获“湖北省出版名人终身荣誉奖”,“全国首届报告文学理论奖”。

喜欢作者

喜欢作者