第一日:城墙根下的旧梦与新炊

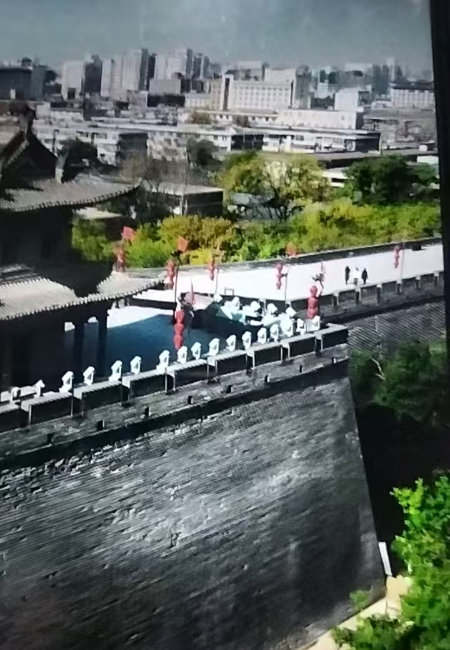

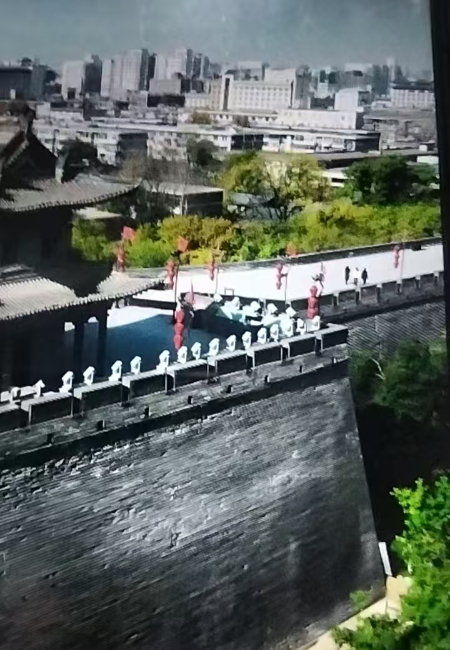

晨光漫过垛口,西安的醒,是从城墙开始的。

青灰色的砖石沉静如一部合起的史书,我的脚步落在上面,便成了轻轻翻开书页的声音。从永宁门走到安定门,仿佛走过了十三个王朝的兴衰。正午的阳光把我的影子拉得又斜又长,投在宽厚的城墙上,渺小得如同历史长河里的一粒尘。

你说“中午三更点醒”,这感觉奇妙得很。白日的喧嚣尚在耳边,人却已困倦。寻至城墙根下一家老店,木门斑驳,招牌却透着底气。你说的“正宗陕西菜”,精髓就在这儿了。那“葫芦鸡”名头响亮,自是长安一绝,但我们今日不点它。你心心念念的那道茄子,我想,该是“风味茄子”吧?

端上桌来,果然。外皮炸得微酥,挂着一层晶亮的糖醋芡汁,其间点缀着干辣椒段和花椒。一口下去,先是甜,继而是一点点的酸,最后是麻辣的余韵在舌尖悄然绽放。这味道,不像江南小炒那般温婉,它层次分明,带着关中平原的爽利与霸道,果真把你从“三更”的困意里彻底点醒了。

下午的时光,是交给味觉与时光的。你说“吃过的烩卤肉”,我想那该是一碗热腾腾的“葫芦头泡馍”或是“粉汤羊血”吧?但那“中国的国家大院”,却点明了另一番天地—或许是“高家大院”那样的所在。一座藏在闹市里的明清古宅院,跨过高高的门槛,外面的车马声瞬间被滤掉了。坐在院中的老椅上,看阳光透过雕花的窗棂,碎成一地金币。方才那碗烩卤肉的暖意还在胃里,此刻,连魂魄都安顿下来了。

待到华灯初上,我们去了西安市博物馆。白日它是庄重的学者,夜晚在灯光的勾勒下,它成了一首光的叙事诗。玻璃幕墙映着璀璨的灯带,与院中古朴的殿堂一今一古,默默对望。那一刻我忽然明白,西安的夜,看的不是繁华,是时光。千年前的月光,也曾这样洒在同样的土地上。

第二日:雁塔钟声与舌尖的江湖

第二日,我们去赴一场与大雁塔的约会。晨钟暮鼓,虽已不闻旧音,但玄奘法师的铜像静立广场,慈眉善目地望着往来众生,登塔远眺,城市脉络尽收眼底,现代楼字与古老庙宇交错,这便是西安的呼吸,沉稳而有力。

你说“吃啥,吃什么茄子”,昨日的风味茄子是开场,今日的“秦椒肉丝炒茄子”便是高潮。陕西的秦椒,香而不燥,与软糯的茄子、滑嫩的肉丝同炒,是下饭的绝佳利器。这味道,是寻常百姓家的踏实与满足,是舌尖上最朴素的江湖。

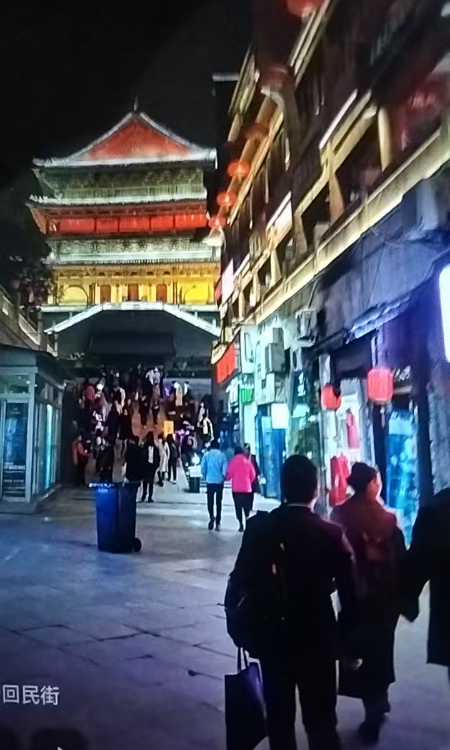

傍晚,我们混入回民街的人潮。你说“吃过的烩卤肉”,在这里找到了最生动的诠释。老白家、老米家….每一家都飘着浓郁的肉香。那烩制入味的卤肉,肥而不腻,瘦而不柴,夹在刚烤好的饦饦馍里,一口咬下,肉的醇香、馍的麦香、汤汁的鲜美在口中爆开,这便是长安最豪放的街头交响曲。

第三日,秦俑的凝视与离别的滋味

最后一日,我们走向城外,去朝拜那片沉默的军阵—兵马俑,站在一号坑前,面对数千尊栩栩如生的陶俑,任何语言都显得苍自,他们凝视着空虚,也凝视着每一个到访者、让你瞬间懂得什么叫“千古一瞬”。这是西安的魂,是它最厚重的底色。

离别前的午餐,我们吃得简单。一碗“岐山臊子面”、酸辣开胃、五色俱全,寓意着圆满。你说“西安市博物馆的夜景”是终点,我想是的。当我们再次路过它,三日来的记忆如胶片般在脑海中回放:城墙的沧桑、陕菜的醇厚、大院的静谧、秦俑的震撼......

三日的长安行,看的不是景,是沉淀千年的气韵;吃的不是饭,是活色生香的人间。这座城市,它从不言语,却用每一块砖、每一道菜,告诉了你一切。

愿你再来。

2025年11月7日

长安三日帖

第一日:帖

正午。城墙把日晷针

拉成一道疲倦的斜影。

是那道风味茄子,

用糖醋的闪电,点亮了我的三更。

下午的胃里,

烩着卤肉的暖。

高家大院的雕花窗格,

筛下光阴,碎成金币。

而当夜幕成为最深的展柜,

博物馆用光,

将整个盛唐,定格成

一枚透明的琥珀。

第二日: 帖

大雁塔是竖起的磬,

不再敲响,只收集脚步声。

玄奘的衣袂,

拂过现代楼宇的镜面。

茄子的软糯,是第二道

在舌尖上划开的篆体。

回民街的灯火,煮沸了

夹着肉香的方言,在饦饦馍里

签下一份滚烫的契约。

第三日:帖

终于,走到时间的军阵前。

与一群陶土的对视,

让我学会了沉默。

离去时,一碗臊子面的酸辣,

是长安递来的,最体面的告别辞。

它的滋味,是新的城墙,

将我围成一座

会行走的、小小的遗迹。

2025年11月7日

作者简介:黄云高,湖北人,1972年高中肄业,回乡参加劳动,先后当过农业技术员,读过共产主义劳动大学,任过民办教师,当过村里会计。1994年下海,到新疆霍尔果斯62团创业至今。

喜欢作者

喜欢作者