一

若有人问我,在万千乐器中哪一种最为古老,我会毫不犹豫地回答:“古琴。”一个“古”字,道尽了它的源远流长。翻开《诗经》首篇《关雎》:“参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之”,那袅袅琴音,仿佛正从千年前的诗行中飘出……可见,在《诗经》的年代,古琴便已流韵四方。

安阳殷墟出土的甲骨文中,“乐”字写作“樂”,形如丝弦张于木上,正是弦乐之象形。这说明在甲骨文诞生之前,琴便已出现。不过当时的形制尚简,《礼记·乐记》载:“舜作五弦之琴,以歌南风。”最初的琴仅有五弦,应和宫、商、角、徵、羽五音。相传周文王被囚羑里,添一弦,其声清幽,谓之“文弦”;武王伐纣,再增一弦,其音铿锵,是为“武弦”。自此七弦定制,后世虽偶有增弦尝试,如曾侯乙墓十弦琴、宋太宗九弦琴,终皆复归于七弦,故称“文武七弦琴”。

古琴形制深含智慧。蔡邕《琴操》云:“琴长三尺六寸五分,象三百六十五日;上圆下方,法天地也。五弦宫也,象五行也。”这一思想与中国古典美学“观物取象”、“立象尽意”一脉相承。在古人心中,古琴绝非普通乐器,而是承载理想、寄托情思、磨炼心性的“圣器”。

古琴虽为乐器,却自诞生之初便承载着先贤的人文理想。据《琴史》记载,尧舜禹汤、西周诸王皆通琴道,各有琴曲传世——尧之《神人畅》,舜之《思亲操》,禹之《襄陵操》,汤之《训畋操》,太王之《歧山操》,文王之《拘幽操》等,其中不少流传至今。孔子等先哲更是终日琴瑟不离,喜怒哀乐皆寄于琴音。在琴道中,无论上古的天人合一,还是后世崇尚的“和”之精神,都得到了完整体现。

古人重琴,与其伦理观、艺术观密不可分。儒家主张音乐应中正平和,重在教化人心。传世名曲如《良宵引》《梅花三弄》《平沙落雁》等,大多舒缓庄重。古训云:“琴者,禁也。禁止于邪,以正人心。”提醒习琴者:琴乃修身之器,唯平和厚重之音,方能净化心灵。

琴乃养德之器。刘籍《琴议篇》言:“夫声意雅正,用指分明,运动闲和,取舍无迹……此琴之德也。”故古琴历来居“琴棋书画”之首,《礼记》称“士无故不撤琴瑟”,正是其与文人精神生活紧密相连的写照。

传说西汉时期,穷秀才司马相如,风度翩翩,因拥有一把“绿绮”琴,弹得一手好琴,赢得卓文君的芳心,随后,便有了文君夜奔,当垆卖酒的故事,成就了一段“凤求凰”的千古佳话;东汉才女蔡文姬,被俘凶奴十二载,归汉后,抛儿别女声咽胡笳,归汉后作《胡笳十八拍》,哀婉琴音诉尽离愁;魏晋时期,“竹林七贤”之一的大才子嵇康,在临刑前要求弹完《广陵散》再死,曲终叹曰“《广陵散》于今绝矣”;还有俞伯牙与钟子期《高山流水》遇知音的故事,成为世代美谈。

一张琴,为历史谱写了神韵;一张琴,让岁月留下了清音。自山间琴台飘出第一声幽韵,中华文明便浸润在这充满诗意与哲思的音声之中。

二

中国古琴艺术,以历史久远、文献浩瀚、内涵丰富而著称。2003年,古琴被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质遗产代表作”,2008年纳入《人类非物质文化遗产代表作名录》。然而,包括大多数中国人在内,对古琴仍感陌生,常与古筝混淆。这并不奇怪——古琴几千年来一直是文人修身的艺术,重在悦己之心而非悦人耳目。

古琴“申遗”成功,可谓幸与不幸交织。幸的是得到人们重视保护,不致消亡;不幸在于,若只重形式而忽略其人文精神与修身本质,恐难传承其精神实质。无论如何,作为典型的文人艺术,古琴在今天仍值得深入研究与推广。

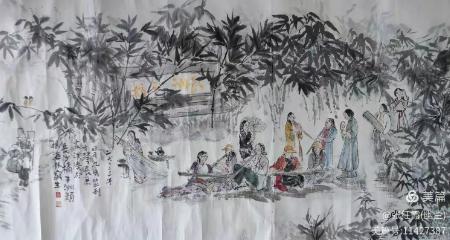

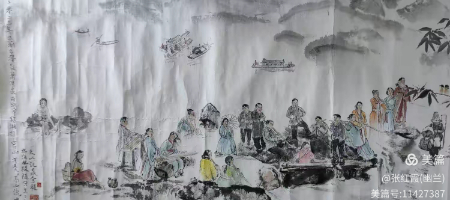

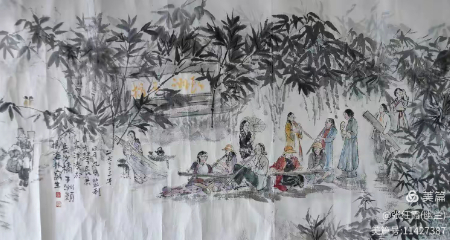

古琴吸引我的,不仅是千年琴音与传说,更是其独特文化气质。癸卯年暮春,监利笛箫古琴研究会一群人,踏歌而行,首至荆州古城,漢服飘飘,琴箫和鳴,荆湘山水胜景如画,古乐雅奏,良辰美景情满楚天。我先生杨海林老师应邀随行写生,期间灵感频发,创作了好几幅优秀作品。现在仍能感受到先生陶醉在琴声中创作的醉意。

两年前我走进监利市老年大学古琴班,师从胡敏老师。

说起与胡老师相识,源于一场音乐之旅。受好友王峥嵘相邀,我参加了本市古琴社与笛箫学会联合组织的一次春游。监利古琴社初期由夏小芳、杨法桂,龚娘军发起,夏老师作为监利第一个古琴传授解惑者,美妙的琴音吸纳一批学生。后来,得到了本市音乐协会会长彭澎大力支持,为了监利古琴事业发展,他特邀远在宜昌工作的青年琴师胡敏,回家乡与夏老师一起创办古琴社公益事业。不久,胡敏因生计返回宜昌工作。

其实,早在数年前,我就在女子读书会的中秋诗会上见过夏老师——她席地而坐,轻抚瑶琴,仙乐般的琴音使诗意更加绵长。后来,我随好友龚娘军去夏老师的公益课堂体验,巧遇峥嵘,她已是夏老师的得意门生。正当我打算拜师学艺,突如其来的疫情浇灭了热情。

直到2023年春,我与古琴爱好者们重逢踏青。我们身着汉服,怀抱古琴,手持箫笛,登荆州古城,游橘子洲头,泛舟白云湖。琴声悠悠,箫音袅袅,回荡山水之间。侧耳细听,似有泉的色彩、花的声音、月的皎洁、风的长吟。这古老诗意,不仅醉了我,也醉了偶遇的游人。自此,我真正爱上了古琴。

旅途中最令人振奋的,是摄影师徐祖林在抖音上刷到的新闻:法国总统马克龙访华期间,在广州松园聆听著名琴家李蓬蓬用千年名琴“九霄环佩”演奏《流水》。习主席随之讲述“高山流水遇知音”的典故。这让我们激动不已——古琴,正成为连接中西的文化彩虹。

也正是在那次旅程中,我结识了胡敏老师。当晚抵达长沙,众人歇息,他却专程拜访“吉荪古琴研习室”的王颖老师交流琴艺。归来时,他眼中带光地分享:“王老师师承川派丁纪园先生,琴风稳健豪放而又细腻深刻。我弹奏《渔樵问答》,她邀我连榻而坐,畅谈琴学……”从他专注的讲述中,我看到了监利古琴艺术的希望!

果不其然,2023年9月,老年大学古琴班开办,胡敏老师受邀授课。学员中有退休长者、在职上班族,亦有勤奋少年。面对年龄悬殊、基础不一的学员,胡老师每月两次从宜昌往返监利,不辞劳顿,无私授课。他为推广古琴文化、培植家乡琴脉而默默付出,令人感佩!

三

我自幼喜爱音乐,粗通乐理,却因青中年忙于事业,将文艺梦搁置已久。退休后返聘续职,生活虽充实,却总觉缺少灵性的色彩。直到走进古琴班,再续琴缘,才为平淡的晚年注入了诗意与宁静。

几年前我学过古筝,后因工作放弃。原以为有古筝基础学琴会易些,真正接触才知不然。第一关是“减字谱”。这被贾宝玉称为“天书”的琴谱,源于唐代曹柔所创,以减化汉字笔画组合成指法符号,看似复杂,却深具东方智慧。若无此谱,千年古曲何以流传?

第二关是指法。初学时,右手挑勾、左手按泛,两相配合实属不易。记得第一堂课,胡老师坐在对面耐心讲解:“这十三个点是徽位,右手弹琴,左手按徽……”看着老师娴熟的动作,我却做得艰难。尤其是泛音,左手触弦需如蜻蜓点水;散音要沉厚如大地;按音则需运用吟、猱、绰、注等技法,细腻如人低语。尽管初练时指尖常被丝弦勒出红痕,我仍坚持每日练习。

老师要求右手留约1毫米指甲以便弹奏,但我作为医生不能留甲,只能以短甲抚琴。初时琴音滞重,加上工作繁忙常缺课,一度心生退意。胡老师总是鼓励:“慢慢来,坚持练习,一定会有收获。”在他的耐心指导下,我重拾信心,明白学琴需要时间与努力,不能一蹴而就。

随着指法渐熟,我开始感受到琴音的内蕴,能演奏连贯乐曲了。每当抚琴奏出悠扬音韵,心中便升起宁静悦耳之感。学琴不仅锻炼耐心毅力,更让我体会到音乐的美妙灵动。

作者弹琴一曲《良宵引》

历代琴人崇尚自然,寄情山水,注重环境优雅与心境淡泊。今年孟春,古琴班师生共赴程集古镇,在七彩油菜花田中举办“田园雅集”。

“琴中古曲是幽兰,为我殷勤更弄看,欲得身心俱静好,自弹不及听人弹”。对普通人而言,听懂古琴如识草书,需要学习。但琴声之美永恒,只需用心品味。正如白居易所写:“身外都无事,舟中只有琴。七弦为益友,两耳是知音”。花海之间,高台之上,胡老师一曲《梅花三弄》开启雅集,同学们相继奏响《春风》《良宵引》《卧龙吟》……琴声与花香交融,人心与天地共鸣。那一刻,我们抛开尘世烦恼,真正体会到“天人合一”的琴道境界。

毛姆曾说:“世界上只有两件东西使我们的生活值得苟且,这就是爱情和艺术。”纯真爱情属于青春往事,而艺术之门,却在我花甲之年重新敞开。拥有一张琴,便似有了一位灵魂挚友,让我在纷扰现实中葆有宁静与从容。

时光流转,学琴已两年。从《仙翁操》《秋风词》到《良宵引》《阳关三叠》《关山月》,指尖渐熟,琴心渐稳。如今,又加入监利古琴学会,在老师和琴友们指导帮助下,琴技大有长进。每有闲时,便独坐轩窗,轻抚七弦,任清泉般的琴韵流淌入心。感恩老去的岁月遇见了琴,有它陪伴的日子里,深深地感受着和、静、清、远、古、淡、恬、逸……

“泠泠七弦上,静听松风寒。”琴不仅是一种乐器,更是一种修行、一种回归。在悠远琴声中,岁月不再慌促,生命变得诗意而轻盈。

2025年11月10日

作者简介:张红霞,笔名(幽兰),湖北监利人,副主任医师,湖北省作家协会会员。作品发表于《今古传奇》 《厦门文艺》,《荆州日报》等,著有诗集《在水一方》。

喜欢作者

喜欢作者