编者按:《南洋寻根》是作者早些年考察南洋时的所见所闻,这部五十多万字的游记散文立足于南洋,站在幽深历史文化的角度,对千百年来中华先祖在南洋的血根和历史文化在南洋的播撒,进行了较为深入的分析,将即行消失的非常宝贵的中华根脉文化,点点滴滴展示在读者的面前,读之,让人回溯,让人审视,让人深思,让人于九庙恫哭之外而砥砺奋起……

6、劫后余生

(1)

一个小小的樟宜故城,如果按照它的景点规模,本来是承载不了如许的文字的,可是,当它被扭结在战争与人性的大背景之中时,就变得有点扑朔迷离起来。

写美丽宜人的星州旅游,理应是一件轻松而又愉快的事情,说到沿途景点的观光和探访,亦应是对玩者和探者五官带来的享受,即便是随时随景的寻根问祖,对游客来说,也即类似于一次知识与血缘的畅游。可谁曾想到,写着写着,竟写出了许多的血泪和悲凉出来,这是我完全没有料想到的。

写完上集的《樟宜血泪》篇,就有些后悔,悔不该把随我游记去南洋遨游的亲爱的读者们,带到了如此惨不忍睹的血光境地,让读者们的情绪大受影响。

况且,我在查找一些南洋历史的线索时,那愈来愈多我见所未见,闻所未闻的,隐藏在岁月深处的地狱灾难,让我几乎没有勇气再深入写下去。

就在打算歇笔而另觅蹊径时,我忽然接到了几个读者的电话,其中的一个读者告诉我说:“很有兴致地看完了您写新加坡二战的这两集,真的,我不仅看了,看时还查了字典的。”

我听后心中一惊,忙问是否是因我行文艰涩,用字生辟,导致他要用字典。他回答说不是,查字典只是想读透游记的缘故。未了,他又说:“你可否就此题还多写一点,比如说,劫后余生的盟军战俘在那种绝境中,是靠着什么支撑度过来的?还有,他们以后的命运如何?”

我十分感谢读者们的关注和提示,那已经过去了六十多年的一段历史,为因其异乎寻常的惨烈,加之岁月的逐日遥远,让人们陌生起来,大家希望回溯历史,这是常情。

说老实话,我不是二战的历史学家,也不是心理或精神学方面的研究者,但过去我颇喜欢涉猎这方面的知识,这次又为完成《南洋寻根》大型游记散文的创作,再次查阅了不少有关二战的资料和战俘们的回忆录,为了不辜负读者们的厚爱,我在踌躇不决之际,终于又提起笔来,把那所知片言只语的历史碎片逐步连缀起来,看能不能满足读者的要求之一二。

(2)

或许正是前不久进行的美伊战争和虐待俘虏这个强刺激,让现在的一些媒体,又拣起了一个已经淡忘了许多年的老话题:战俘的苦难和凄凉的归宿。

对于战争的亲历者而言,大多数的境遇,无非是三种:凯旋者、阵亡者和战俘。

从古到今,概莫能外的是,当士兵在战场上被迫放下武器,成为了战俘的那一刻,就意味着战斗已经结束,苦难才刚刚开始,他们将要受到的肉体折磨和精神屈辱,那是人类灾难史上最悲惨的。

其根源,我想主要是来自于战争的惨烈和文明的退化,以及人性之中根深蒂固的报复心理。而英联军战俘,作为一种国家行为的牺牲品,他们将成为人类血腥的、罪恶的、苦难的战争行为承受者,这里有着一个特殊的纽结。

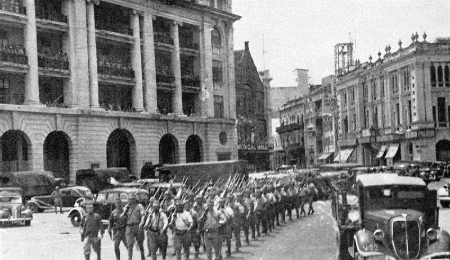

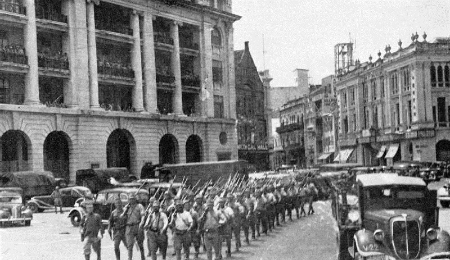

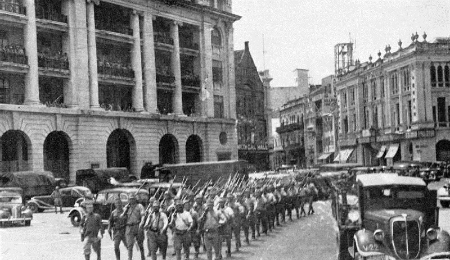

1942年2月,英联军总司令帕西瓦尔与日军中将山下奉文签署了投降书,日军以凯旋者的姿态,进入了新加坡城。入城的日军,放眼所见,四处都是弥漫的大火和硝烟,市区内房屋倒塌,工厂燃烧,尸体恶臭,街巷狼籍,昔日美丽的绿岛,如今已荡然无存。

面对满目苍痍的城廓,面对形同废墟的街肆,面对曾经血肉相搏的敌人,面对一个曾经傲视全球达百年之久的大不列颠民族,文明,在一个强捍而又凶暴的民族面前,隐退而去,人性的低劣和野蛮,开始暴张出来,这是英联军的灾难,看来是在劫难逃了。

昔日一个高傲的民族,它何曾想过,自己会落于想都不敢想象的魔鬼丛中:

这胜利者不是常常自诩为天皇的子民、“优秀的民族”吗?新加坡岛不是一夜之间,变成了一个“文明味口十足”的“昭南特别市”,日本人不是要在这里闪耀,它的“南方文明之光”吗?日本国不是也在1929年参加了《关于改善战俘命运的日内瓦公约》的签字吗?等等,等等。

化怨消仇,善待战俘,帕西瓦尔在与日军谈判时,还对这个“文明强国”寄与了莫大的希望!可是,历史,无情的历史,却给了大英帝国以最大的嘲笑,日本人从骨子里,就瞧不起没有杀身成仁的英联军战俘!

这个用武士道精神血液滋养起来的民族,其每一个细胞里,都凝聚着一个根深蒂固的追求,那就是“尚武”和“成仁”。日本人从来就崇尚战斗,鄙弃投降。他们认为参加战斗是男儿的本份,在战斗中为天皇而死,虽死犹荣,其灵魂将会迅速升天而成为神明,阵亡将士被切下的手指,也将会让亲友感到莫大的荣耀,自己的灵魂,更会附着在火化后的骨灰周遭,被供奉在东京近郊的靖国神社,被人们作为战神来崇拜。

一个崇尚武士道精神的民族,它的逻辑定式,就决定了日本军人的战场行为规则,那就是,如果一场日本军人从事的战斗,有必要从战场上撤除,那么,对于每一个受伤的日本士兵来说,则要么会被本部的军医开枪射杀,要么就由自己切腹而亡。

日本人的武士道精神逻辑,竟视自己的病人和伤兵,是“被毁坏了的商品”!他们在战场上的出路,只有一条,就是拼死疆场,而后再由其战友“断其指,归其家”。至于向敌人投降,那哪怕是在昏迷之中,也是会被绝对禁止的,那是大和民族的奇耻大辱!它会让投降者的亲属,在国人面前永难抬头。

(3)

可是,在大不列颠民族的战俘中,却有一条与日本军人完全不同的宗教信条,这就是,战俘们视自己为活着的人,在残酷的战场上,能活下来,是自己的幸运,他们没有耻辱,只有人性和尊严。他们要求把自己的姓名和地址寄回家中,从而使自己的家人,也能分担自己的痛苦。这是人性的规则,也是日内瓦公约赋于战俘们的权利!

大和民族和大不列颠民族在血火中相遇了,两种人性,两种宗教信条和两种文明开始发生剧烈的冲撞。大不列颠俘虏要求人性、尊严和权利,而武士道精神则崇尚蔑视、虐待和杀戮,一个惨绝人寰的虐囚行动,在这冰炭不容的两个民族中,看来是无法避免了。它是从血战开始,而从灭绝收尾的。

血战后的惨状和沮丧,让日本军人发起疯来,新加坡到处都是血肉模糊的死尸,那其中有不少是战死的日本军人。街市内到处都是燃烧的火光,毁坏的工厂,那许多是英联军有意毁坏所致。还有中日战场上的久拖不决,新加坡华人援华抗日,那更使日本人怒火中烧。由此而起的一场空前残酷的大屠杀,就从这两个民族开刀了。

首先的“检证”行动,是从华人开始的,能说汉话的新加坡华人青壮年,几乎是难逃厄运了,他们无一例外地遭到屠杀。

接下来的灭绝灾难,就落到了白种人的头上,那些战俘以外能够抓到的欧裔白种男人,只要是落入了日本人的魔掌,就会毫无遗漏地被扔进大海喂食鲨鱼。他们的女人或女儿,则被日军指挥官监督着,让成百排着队的性饥渴日本士兵反复轮奸。

后来,日军竟达到了丧心病狂的程度,甚至连新加坡的土著人,也不放过。他们认为,那是一批行为古怪,不堪教化的下等民族,其惩罚的办法就是“削指甲”。

也就是说,日本士兵只要发现那些“劣等人”,没有向自己鞠躬或者脱帽,就会“嗖”的一声拔出刺刀,一声“八格呀噜”,土著人的指头就被顿时削掉。这种残忍行径造成了新加坡人的人人自危,以至在新加坡,当时到处都流传着一句扭曲的俏皮话:“你需要修指甲吗?”

曾经横行过全世界的大不列颠民族,曾经挺胸抬头,高视阔步,从不把矮小邋遢,脚短腿弓的日军放在眼里的英国荣誉军人,曾经号称太阳从来就不会落山的一个西方强国,他们真是做梦也没有想到,会落入到这样一个窝馕的民族手中,现在就轮到日本人来收拾他们了,一俟占领区局势稍稍平定,日本人就发誓,要把那个大不列颠军人的身价,降到比亚洲的乞丐还要低的地步!

(4)

日本人由此炮制出了一个宣传片,首先从侮辱英军高级将领开始。片中的英联军总司令帕西瓦尔,他穿着短裤,瘦得象麻杆,其两边各有一名垂头丧气的英国士兵,他们一个拿着一面英国国旗,一个拿着一面投降的白旗。

而日军的山下奉文中将则粗壮、雄武,目光斜瞟,在傲视着帕西瓦尔。片中的帕西瓦尔脸上不停地抽搐着,身体也在颤动。此片的播出,不仅捏碎了英军战俘世世代代军人的荣誉精神,而且,它让百年雄峙的大英帝国,在世人面前,丢尽了脸。

不久,身处牢狱,懵懂度日的英联军战俘又被告知,英、美帝国已经被彻底击败,西方国家的语言,“已停止使用”,公元纪年,已经被废止,新加坡,包括全世界,将全部通行日本皇历(公元1942年被改为皇历2602年)。

乘着英联军战俘惶然不知所措间,在新加坡和被日军征服的南洋土地上,一大批永久性的战俘营被陆陆续续地建立起来了,据统计,它们多达300多个。那是用来囚禁已经陷入日军魔掌,约15万名盟军战俘和50万名欧洲人及美国人的。

随着一个个不同地点的战俘营建立,日军将这些被挤压在局促而恐怖空间的生命进行了分类,他们转动着东洋人“归宿”的魔棒,要把那个昔日“高贵”的生命,搅成任人屠宰的人肉一堆!

如今,我们暂且按日军的行为结果,把盟军俘虏的命运与归宿,作一个大致划分,那么,他们包括:

第一类,临时储备型战俘:归宿为折磨消灭。这是一类日军常备着,尚未决定用途和命运的战俘,他们被日军成批量地收在像新加坡樟宜监狱这样的牢房里。

这些战俘几乎在缺衣、少食,甚至完全无食的情况下,白天做着繁重的苦役,夜晚则遭到轮番的毒打。通常被罚在烈日下暴晒的,则是十分温和的对待。

像参加爪哇海战的盟军战俘,则被定期遭到日军铁管的猛击,每次要打约200下,打完以后,活人的身体已成肉酱。有的则没有经过任何审讯和解释,就被就地斩首,他们可能的“罪名”,竟是“随意说话”。有的战俘则被指令光着身子,睡在潮湿泥地或尖硬石子上的监房内,那里通常面积狭小,空气浑浊。

而饥饿或者缺食,则是每一个战俘所面临着的生存难关。这哪怕是像在菲律宾科雷吉多岛陷落后,投降日军的美国温赖特中将也不能幸免。他后来在回忆录中说:“在最初4个月的牢狱生活里,我因饥饿和营养不良,而瘦掉了近40磅。”

日军正是用这种非人的方法,让这些他们认为没有责任收养,又需暂时储备的战俘,被折磨淘汰掉。

(5)

第二类,战时累赘型战俘:归宿为立即处置。这是一类日军认为没有任何价值的战俘,他们的命运倒是比其它战俘的死亡来得痛快,即被就地集体屠杀掉。

如1941年末,日本偷袭珍珠港,发动了太平洋战争,连续攻占了新加坡、菲律宾、香港和印尼等南洋的一些国家和地区,俘虏了大批盟军人员。这批俘虏,日军也有几种处置方法。

对在南洋新加坡俘虏的英联军里的印度俘虏,日军直接动员其倒戈,向英军宣战。凡是“反水”的,其待遇立即得到改善,否则,就直接进行肉体灭绝。

对在南洋菲律宾被俘的近9万名盟军战俘,其中的数万名菲藉军人,被日军视为战时的累赘,很快被集体屠杀掉。另一部分美军俘虏,则被日军成批地关在地堡中,用汽油和火焰喷射器活活烧死。

剩下的数万名盟军战俘,日军则以高压手段,强迫他们饥饿、带病长途行军。这一批战俘,在超过40度高温天气的烘烤下,连续多天滴水和粒米未进,他们一个个在途中被晒成了干尸。

其中,有不少昏昏欲倒的战俘,是在路边发现水源,去抢喝沟水或泉水时,被日军机枪射死的。这次骇人听闻的“巴塘死亡之旅”,致使盟军战俘死亡达一万余人。

(6)

第三类,牲畜价值型战俘:归宿为苦役灭绝。这是一类日军认为尚有劳动价值的战俘,他们则被日军视为牲畜,而被遣送到南洋日军占领区去做苦役。

这批战俘被日军剥光了衣服,长年就裸身在原始的丛林里,去为日军开山辟岭和伐木筑路,他们在残酷的劳役和地狱般的环境中,一个个化为了白骨,就消失在莽莽的丛林中,他们的命运,因前面已经向读者们作了介绍,这里我就不再赘述了。

第四类,活体实验型战俘:归宿为炼狱惨死。这是一类日军用作生化武器试验的战俘,日本人称他们为“马六大”(意为“木头”)。他们的命运似乎更惨,其作为被试验的活体战俘,常常是在极度的痛苦挣扎中死去。

如1942年末,日军将新加坡樟宜监狱的英联军战俘,转上日轮“深井丸”号货船密舱,途经越南西贡,以及台湾高雄港,再转至朝鲜釜山、汉城,在与美军战俘会合后,同往“奉天俘虏收容所”(今中国沈阳市大东区珠林桥),用作日军731细菌部队的生化武器试验的活体。

像在中国哈尔滨的安达车站附近,就有那么一个神秘而又恐怖的地方,叫“六十里地国境线”,那里就是日军731部队生化武器的试验场。在那里8公里的范围内,就禁止一切外人居住和行走,即使是飞机,也不准在它的上空飞行,火车经过那里时,在前一站就要放下窗帘,任何人都不得窥视。在那附近居住的中国人,只要一踏进这个禁区,马上就被当作实验品送掉性命。

这是一批生存在炼狱里的战俘,他们要随时随地地承受日军细菌试验极度痛苦的折磨,每次实验开始时,则由日军运来英联军战俘15人,他们被绑在实验场上专门栽入地里的柱子上。

为了使飞机容易发现目标,便于找到这批活人打靶场,日军就在场上插上许多小旗,并临时放起一簇黑烟。这样,一架特备的日军飞机,就会由平房站飞到靶场上空,投入20来枚炸弹。

这些炸弹在离地100至200公尺高的空中全部爆炸,于是,装在炸弹里的鼠疫、跳蚤,就落到了地面上,等鼠疫的传染源侵入受试验英联军俘虏的肌体,或跳蚤爬到他们身上后,日本人再用飞机,把已用特殊容器密封的他们,押回平房内进行监视,以观察他们的感染情况。通常在一周之内,这些俘虏就浑身溃烂,在剧烈的绞痛中全部死去。

血腥、残忍;窒息、毁灭,当我面对着这一群群痛苦抽搐着的悲微生命,进行着这种令人颤栗的排列时候,我哪里敢相信,这是发生在青天白日下的人间?

那炼狱里的屠夫,竟是那个自诩为“建设大东亚共荣圈”的大和民族!暴行!暴行!!其暴行直让千秋万代的人们,捋断日寇屠夫的脊梁!!!

(6)

好了,现在我们再来看看,那些可怜的盟军战俘们,是如何经受住了那地狱之火的煎熬,而活下来的。

通常而言,身陷囹圄的盟军战俘都要受到俘虏营里的酷刑、苦役、饥饿、苦闷、疾病和羞辱的折磨,这个时候,如果没有一种精神的强力支撑,任是铁打的汉子,要不了多久,也就会形销骨殒的。

这正像樟宜监狱里的英军战俘麦丹斯感受到的:“失败的,身陷囹圄的,被剥夺一切权利的痛苦,所有这些,我都可以承受。但令所有囚犯不能承受的,是人格的侮辱,是垮掉的精神,是人性的丧失。”

于是,在非人的状态下,战俘们能否活下来,除了肉体的承受能力外,就是看谁能在那个地狱的深处,为自己燃点一丝希望的亮光,这那怕是一丝,或许只有半丝,也能让那行将飘逝而去的魂灵,听到那遥远天国里隐隐传来的感召声。

为了这一点点微明的希望,一批批的盟军战俘们,何以以生命为代价,去打造那一个个的小教堂,就可以让人理解了。它是那已经奄奄待毙的盟军战俘,生命回光里的一线游丝,这一游丝,在那可怕的人间地狱里,不知挽回了多少无助而又挣扎着的生命。

下面,就是几个重拾生命的盟军战俘,以精神的支撑,经受住了日军炼狱之火的苦熬,而终于活了下来的真实故事。

他是一个牧师,名叫高登,第二次世界大战时,他担任苏格兰联队的队长,新加坡陷落时,他被日军从樟宜辗转送到了泰国,去建筑桂河大桥的“死亡铁路”,同他一起筑路的六万多名盟军俘虏,陆续有一万多人,因饥饿、生病、或者虐待而死。

一位日本军官曾凶神恶煞地对他们吼道:“我要让你们英格兰人所谓高贵的身价,贱于猪狗!”

开始时,这批英军战俘还能保持尊严和精神的寄托,后来,日军就用饥饿和各种刑罚来折磨他们,使他们失去了自尊心,以至于意志消沉。

不久,他们这一批战俘先后患上了可怕的“森林溃疡症”,其肢如僵尸,眼如魔鬼,肉如烂柿,形如枯槁。但即便如此,日军监工仍用竹棍不停地抽打他们继续工作。于是,在俘虏中,为生存的“弱肉强食”、“出卖朋友”的恶行,也陆续出现了。这些精神上的垮塌,开始加速了英军战俘死亡的速度。

就在这时,有两位来自樟宜,叫米勒和慕尔的英军俘虏中的基督徒,用精神的力量,改变了这种人间地狱的惨况,他俩用爱心和义举拯救了全营的人。

高登说:“他们把已经处于弥留状态的我,从被抛弃的丛林中抬回,为我专门盖了一间竹房,拿战俘们少得可怜的食物喂给我吃,并且安排战俘们轮流照顾我,使我慢慢得以恢复生存。与此同时,他俩用爱和生命的意义,去支撑起了全营战俘的精神,他们告诉大家说,那种爱是无人能夺的,它比生命还要珍贵。”

高登接着说:“当时,我一心想死,有一晚,米勒在讲爱和生命的意义时,我不耐烦地大喊,‘让我死去吧,一死百了!在这种地狱里,还有什么生命的意义?还能找到什么爱?’米勒温和地对我说,‘先生,有一位不知名的诗人曾经说过,我寻找我的灵魂,却找不到;我寻找上帝,也同样找不着;然后,我寻找我的兄弟,结果这三样都一起找到了。’这些话,让我醒悟过来,开始重视了生命的意义。”

从这以后,高登所在全营不少的人,在他俩的影响下,都参加了基督小组聚会,大家彼此分享上帝的话,并互相勉励和安慰。以后,他们又组织了按摩队,特地为那些肌肉萎缩的人按摩,也利用某种管道获得一些药品,给那些生病的难友医治。

精神的亮光,让全营的创造力也活跃起来,有人用木头、铁管做支架,送给那些断手断脚的战俘。也有人用竹子、葫芦做乐器,组成乐队。不久,他们还成立了一所“森林大学”,在战俘中教授各种学科。最后,他们相互协助建造了一座礼拜堂,将木头十字架矗立在会堂的前面。

圣灵的光,拯救了一群受邪恶折磨的人们,它使英军战俘的死亡率大大减少,1942年的圣诞节,比起过去同期简直有天壤之别,战俘中的厨师们利用各种食料,烹饪“佳肴与甜点”,聚餐时还有聚会,他们唱圣诞歌,读圣经,并且互相代祷。虽然米勒因此而被日军钉死在十字架上,慕尔也因痢疾而被日军投入大海,但这一批领受到“上帝慈爱”的战俘们,正因为把“爱分给了众人”,从而终于活到了盟军胜利的那一天。

(7)

幽默可以扶危济困救人于苦难,这在日常状态下,不太好让人感觉到,但作为地狱里生活的盟军战俘来说,却是屡试不鲜的一剂灵丹妙药。

下面介绍的这个叫做斯坦利·帕维尔德的英军上尉,原是一名年轻的军医,1942年,他与众多的英联军战俘们一起,被日军投入了新加坡樟宜监狱。

入狱不久,他看到一个个的英军战俘,因饥饿、生病,或被拷打以及深感绝望,相继死于了阴暗的牢房。为了解救难友们的生命,他用一切诙谐的办法,让狱友们精神上轻松起来。

一次,一日军看守要求他保证不试图逃跑而签约时,他用只有英国人才能听得懂的话,咕噜道:“只有在被禁锢的时候,我才会不逃走。”旁边的狱友们当时就有点忍俊不住,这造成了日军看守军官的满脸狐疑。

面对如此凶险,这位诙谐的上尉向日军看守解释说,这是西方一种古老的风俗,当要签署重要文件时,人们经常这样地祷告。他这样解释了一番后,日军看守才悻悻而去。

以后,他在狱中,又为难友们设计了一种更为幽默的“职业治疗法”。这正像他自己描述的那样:“我把大部分的牢狱时间和精力,花在跟踪和捕捉臭虫和虱子上,当捕捉到有足够的数量时,我就借一切机会,把他放进日军士兵的小屋中,当我看到日军士兵被咬后的难受样子时,我顿时会感受到精神上的无比轻松和畅快。”

斯坦利·帕维尔德的这种“职业治疗法”,相当有效,当大家在争相效仿后而偷着乐时,那战俘们的精神苦闷和失望才开始逐渐好转。

(8)

文化的力量,常常耐人琢磨和寻味,中华文化的根,因在潜移默化中,延伸入了南洋的土地上,而随处都可见到它闪烁而出的灵性之光,它让那身处暗黑牢房的盟军战俘们,已经被埋葬在坟墓里的灵魂得以复苏,并苦苦熬过了那一段令人毁灭的时光。

那是1942年2月15日,日军攻陷新加坡的时候,年仅19岁的英军炮兵士官西登·皮尔顿,被日军关进了臭名昭著的樟宜监狱。无限痛苦的他,在狱中,意外地得到了一本中国林语堂所著的英文版《生活的艺术》一书。

在以往,他如果真正喜欢上了一本书,就一定会飞快地一页页地读下去,急于要知道“后来如何”。入狱后的他,这次拿定了主意,要像守财奴那样,珍惜书中的每一个字句,细细品读,就像一个穷人在花他的最后一块钱。

他说:“我所创造的特慢阅读法,就像钢琴家研读乐谱一样,一小节,一小节地细细读,借以发现作曲家要传达的精神意境,并把它一模一样地给创造出来。

如我读到林语堂所谈到的烹茶哲学时,它就变成了我的读书哲学了。我读着读着,突然恍然大悟起来,身遭监禁的我,此时的心灵,好像进入了一个自由自在的天地里驰骋和遨游着。它带着我,从樟宜出航,行在大海之上,现实中的我,人虽躺在拥挤不堪的牢房里,睡在泥地上,但自己却觉得是在一片茶海的绿波碧浪里,身子随船在摇晃和荡漾”。

西登·皮尔顿的这种慢读法,不仅让他自己养成了一种阅读习惯,坚定了他在战俘营里的生存意志,使之在三年半的牢狱生活里,免于疯狂,而且他还以慢读中所悟、所获的智慧,解决了战俘间身处绝境之中的人性冲突,把苟活里的人性变态,沉淀入了精神寄托的高度宁静之中,使牢狱、战俘、苦难、疯狂、死亡的五相人生绝地构架,在这里变成了精神的驰骋与升华。

这暗黑的牢房里,终于有了奇异的梦,梦里有罪恶的洗礼,又有了人性的复活。它让绝地构架里的战俘们,用生命中最坚挺的力量,在苦闷、彷徨和绝望中,脱颖而出一种绝地精神,从而迎来了生命得以释放的那一天。

(9)

1945年,随着第二次世界大战的进展,盟军开始收复被日寇铁蹄蹂躏下的南洋土地。由于日军在南洋的步步溃败,在新加坡,在东南亚,他们将原先关押在那里的一批批的主要战俘,陆续转移到了有一百万关东军坐阵的中国东北地区。

这些战俘包括英联军司令帕西瓦尔中将、英驻新加坡司令伯希维尔将军、英驻香港总督马克·A雍、荷属东印度司令德夫摩里中将、以及美国菲律宾留守司令乔纳森·温赖特中将、美国卢塞纳部队司令帕克中将等41名高级将领和军官。他们主要被关押在奉天主战俘营下的第一、第二分战俘营,和东北战俘营西安县、辽源市两个分所,这些分所,都处在树林隐蔽的山坡地区。

随着日军的溃败速度加快,已经逐日陷入绝望的日军,开始了最后的疯狂,1945年8月6日,奉天战俘营里的日本军人见人就打,他们把战俘们集中到操场上宣布:“今天都站在这里,谁要是站歪了,马上拉出来枪毙!”原来,这天上午8时15分,美国名为“小男孩”的原子弹,在日本广岛爆炸,巨大的火球,在瞬间就摧毁了广岛60%的城区,当天有近20万日本市民死亡。这其中就有奉天战俘营里日本军人的亲属。

1945年8月中旬以后,日军已经临近投降。在投降前夕,日军计划将战俘全部屠杀。那时,东北各战俘营的警戒点,均加派了双岗,主营的四周岗楼,也架起了机枪。8月6日,美军太平洋司令部为防止奉天战俘营战俘发生不测,派遣了汉尼斯少将为首的美“救援先遣队”,驾机来到奉天,执行代号为“红色”的援救战俘行动。

营救小组乘一架B--24“解放者”号轰炸机,从中国古城西安起飞,经过5个半小时的飞行,营救小组抵达奉天上空。10点20分左右,6名营救小组人员依次跳伞着陆。

营救队员着地后,开始寻找战俘营的位置。一名当地中国人主动给他们带路。这时,从前面的一条小路上,过来一伙日本兵,他们端着上了刺刀的步枪,半跪在地上。营救人员掏出手枪,准备射击。这时,一位叫李奇的美军营救人员告诉日本人,战争已经结束。随后,营救人员被日本兵带到奉天战俘营日司令官松田大佐的办公室,几分钟后,营救小组见到了第一位俘虏营里的最高长官,即美国的帕克将军。接着,他们又从松田那里得知,温赖特将军被关押在离奉天240公里外的吉林辽源市战俘营。经过一天一夜的营救,小组人员终于在一个非常隐蔽的营区,发现了被日军折磨得瘦骨嶙峋的温赖特将军。

8月17日,美国帕克将军携美国营救小组先遣队成员,由日军松田大佐伴同,在列队的全体战俘面前,庄严宣布,“战争结束了!”现场的几千名战俘欢呼雀跃,悲喜交加,他们历经三载人间地狱磨难,最终得以恢复自由。

(10)

8月18日,盟军举行了战俘营受降仪式,帕克将军接过了日军上校的战刀,宣布缴械。两天以后,苏联红军解放了奉天,战俘们又一次被集合起来,在他们面前站着的,是日本的军官和士兵。一名苏联的红军少校,以苏维埃军事委员会的名义宣布,解除日军的武装。

这时,戏剧性的一幕出现了:一些盟军战俘被挑选出来,一对一地站在日本哨兵面前,接过日军士兵交出的枪,并转身成了持枪的哨兵,而原来的日本看守,则成了俘虏。

二战时期,新加坡南侨援助华人雕像

当月,一大批劫后余生的盟军战俘,取道大连,陆续搭乘美国海军的治疗船和先进的APA-145型运输舰,离开大连,返回到了久违的祖国。后来统计,这批中国东北被关押的盟军战俘,在从南洋押运来的途中,已被害死的有近半数以上,以后关押时的死亡率,也高过了17%。

以后的几天中,最富历史戏剧性的是,当年的春天,日军荷枪押着盟军战俘,在营区外播种玉米和土豆,现在变为在盟军的看押下,由日军俘虏收割玉米和土豆了。这一种一收,换了人间。

一周以后,在苏联红军的协助下,又相继解救出了英国的帕西瓦尔等一批高级将领。9月2日,帕西瓦尔和温赖特两位将军,在美军最高统帅麦克阿瑟将军的安排下,赶赴美国密苏里号航空母舰,参加了盟军接受日本的投降仪式。

麦克阿瑟在日本投降书上签字时,突然招呼受降时已被任命为美陆军少将的温赖特和英陆军中校的帕西瓦尔,请他们过来站在自己的身后。

麦克阿瑟共用了五支笔签署英、日两种文本的投降书。第一支笔写完自己的名“道格”二字母后,即回身送给了温赖特,第二支笔续写了自己的名“拉斯”二字母后,送给了帕西瓦尔,其它的笔完成了所有手续后,分别赠给了美国政府档案馆、西点军校(其母校)和其夫人。

可以说,在南洋受尽磨难的战俘,此时,才重新拥有了本该属于自己的人性尊严和归宿。

作者近照

作者简介:刘锋,湖北省长江文化研究院院长,中国作家协会、社会科学协会、自然科学协会会员,已出版《北纬绿斑——长江流域的七彩名区》等专著20多部,上海交通大学和中国戏剧学院研究员与客座教授,在《人民日报》《中华散文》等30多家报刊发表历史文化散文250多万字,撰写和编导的多部故事片和专题片在中央电视台播出,并主编出版了国家“十一·五”“十二·五”“十三·五”重点图书出版工程《中华长江文化大系》。

喜欢作者

喜欢作者